Persomality disorder Chap1 Recent History and New Directions

性格のタイプとパーソナリティ障害

人はそれぞれ異なっており、私たちを互いに異ならせているものは、性格と呼ばれるもの、つまり私たち一人ひとりを独自に定義する思考、感情、行動の表現型パターンと大きく関係しています。 多くの重要な点で、私たちは私たちの行いそのものです。 たとえば、学校の同窓会では、数十年間会っていないクラスメートの認識は、外見と同じくらい慣れ親しんだ行動に由来します。 さまざまな程度で、個人ごとに大きく異なる遺伝性の気質が、驚くほど多様な人間の行動を決定します。 新生児室でさえ、かんしゃくを起こす赤ちゃんからおとなしい赤ちゃんまで、著しく異なる乳児を見ることができます。 生涯を通じて、各個人の気質は、その人の発達する性格の重要な要素であり続け、家族、介護者、環境的経験による形成および成形の影響が加わります。 このプロセスは双方向でもあるため、乳児の「生来の」行動が親または介護者の行動を引き出し、それが今度は乳児の行動を強化する可能性があります。 おとなしく、世話のしやすい赤ちゃんは、温かく育むような行動を引き出す可能性があります。 怒りっぽい赤ちゃんは、せっかちで neglectful な行動を引き出す可能性があります。

しかし、穏やかで世話のしやすい乳児でも、運悪く、支援的でない、または虐待的な環境に置かれる可能性があり、それがパーソナリティ障害(PD)の舞台となる可能性があり、世話の難しい乳児でも、特別な才能のある、気配りのある介護者によって、将来のパーソナリティ病理から守られるという幸運に恵まれる可能性があります。 これらの非常に個別化された力動が主な影響を与え、個人が青年期後期または成人期に達すると、その人の性格はかなり確立されていることがよくあります。 ただし、これは鉄則ではなく、「晩咲き型」もいれば、衝撃の強いライフイベントが私たちのだれもを脱線させたり、方向転換させたりする可能性があります。 変化する必要があり、変化したい場合に、どのくらい変化できるかはさまざまですが、変化は可能です。 パーソナリティスタイルとPDの違いをどのように定義するか、2つが互いにどのように関連するか、非病的な人間の行動の壮大な多様性をどのシステムが最もよく捉えるか、そして私たちがPDと呼ぶ思考、感情、行動の極端なものをどのように考え、どのように対処するかは、この教科書の後の章で詳細に説明されています。 この最初の章では、アメリカ精神医学会(APA)が、より広範な国際的概念と精神病理学の理論に基づいて、PDの定義と分類にどのように取り組んできたかを簡単に説明します。

人格病理は何世紀にもわたって知られているが、それはしばしば、正当な精神病理というよりも、性格の弱さや意図的に攻撃的な行動、不適切な養育によって生じたものと考えられがちである。

こうした一般的な態度にもかかわらず、臨床医は長い間、人格の問題を抱える患者が重大な情緒的苦痛を経験し、社会的または職業的機能の障害を伴うことが多いことを認識してきた。一般的な臨床の知見は、少なくとも治療を求める患者に対する治療の推奨に役立てられてきた。さらに、境界性人格障害の患者に対するエビデンスに基づく治療ガイドラインも作成されている。

一方で、妄想性、シゾイド(統合失調質)、反社会的な思考や行動のパターンを持つ患者は、治療を求めることが少ない。しかし、自己破壊的行動、社会的孤立への不安、あるいは単なる慢性的な苦悩など、さまざまな問題に対して助けを求める患者もおり、その多くは特定の、あるいは混合型の人格障害を抱えていることが多い。また、しばしば気分障害や不安障害などの他の疾患を併存している。

DSMシステム

一般的に見られる誤った仮定とは異なり、人格障害(PDs)は、米国精神医学会(APA)の「精神障害の診断と統計マニュアル(DSM)」のすべての版に含まれている。

第二次世界大戦の文脈において、標準化された精神医学的診断の必要性に駆られ、1943年に米国陸軍省は「技術通達203(Technical Bulletin 203)」という文書を作成した。これは、ストレスによって引き起こされる精神疾患を分類するための精神分析的な用語体系を示したものである(Barton 1987)。

APAは、専門家の意見を求め、精神医学的診断を体系化し標準化する診断マニュアルを作成するよう、その「命名法・統計委員会」に指示した。この診断システムが、DSMの最初の版(American Psychiatric Association 1952)の枠組みとなった。その後、このマニュアルは何度も改訂され、新しい版が発行されている。

- DSM-II(American Psychiatric Association 1968)

- DSM-III(American Psychiatric Association 1980)

- DSM-III-R(American Psychiatric Association 1987)

- DSM-IV(American Psychiatric Association 1994)

- DSM-IV-TR(American Psychiatric Association 2000)

- DSM-5(American Psychiatric Association 2013)

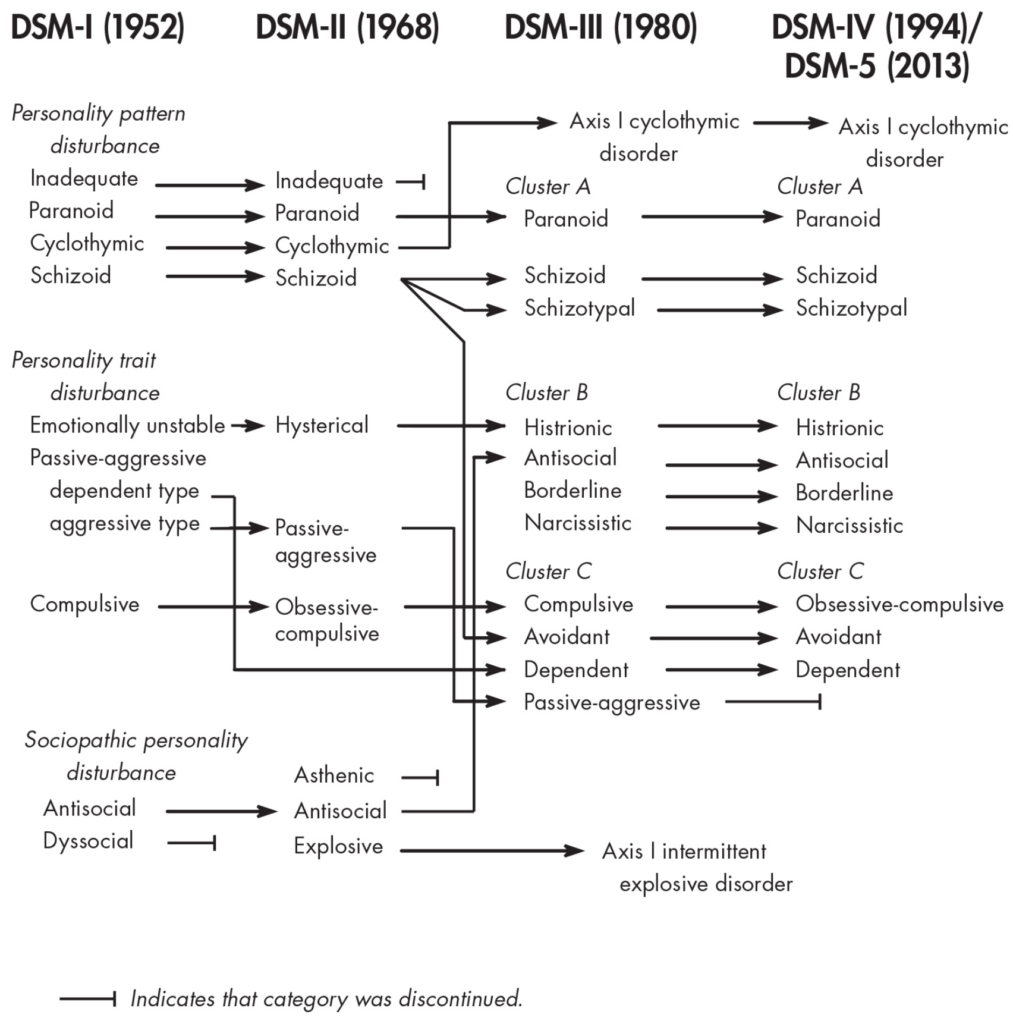

図1–1 は、DSMの最初の版からDSM-5に至るまでの、人格障害に関連する診断用語の変遷を示している(Skodol 1997)。DSM-IV-TRではテキストの修正のみが行われ、DSM-IVと同じ診断用語が維持された。DSM-5では、主な診断部分である「セクションII:診断基準およびコード」において、DSM-IVと同じ人格障害の診断が含まれている。ただし、DSM-IVの付録B「さらなる研究のために提供された基準セットおよび軸」に記載されていた2つの仮診断、受動攻撃性および抑うつ性の診断は削除された。

さらに、DSM-5の「セクションIII:新たな測定とモデル」には、「DSM-5代替モデルによる人格障害」が含まれており、本書全体で詳しく検討されている。

ーーー

DSM-III-R では、自己敗北性パーソナリティ障害と虐待性パーソナリティ障害が付録Aに追加されたことを除いて、パーソナリティ障害の分類に変更はありませんでした。

これらの2つのカテゴリーは、DSM-IV、DSM-IV-TR、およびDSM-5には含まれていません。

受動攻撃性パーソナリティ障害と抑うつ性パーソナリティ障害は、DSM-IVおよびDSM-IV-TRの付録Bに記載されていましたが、DSM-5では削除されました。

DSM-5 には、「DSM-5 代替モデル(Alternative DSM-5 Model for Personality Disorders)」がセクションIII「新たな評価手法とモデル(Emerging Measures and Models)」に含まれています(ここでは示されていません)。

出典: Skodol, 1997 を改変。

図1-1. パーソナリティ障害分類の発生過程(Ontogeny of personality disorder classification)

ーーー

DSMの最初の版は、物語的な記述に明示されてはいないものの、当時の人格障害(PDs)に関する一般的な見解を反映しており、その要素のいくつかは現在まで存続している。

一般的に、人格障害は、成人初期までに確立され、生涯を通じて変化することがほとんどない行動や人間関係のパターンとして見なされていた。人格障害と、現在も活発に議論されている人格のスタイルや特性との違いをどのように区別するかといった難題は、当時すでに明確に認識されていた。

DSMの最初の版では、人格障害は一般的に欠損状態(deficit conditions)と見なされ、発達の部分的な停止や、適切でない、あるいは病理的な初期養育に起因する発達の歪みを反映するものと考えられていた。人格障害は主に人格パターン障害(personality pattern disturbances)、人格特性障害(personality trait disturbances)、および社会病質的(sociopathic)人格に分類されていた。

人格パターン障害は最も固定化された状態であり、治療を行っても変化しにくいと考えられていた。このカテゴリーには、不適応性人格(inadequate personality)、シゾイド人格(schizoid personality)、循環気質人格(cyclothymic personality)、および妄想性人格(paranoid personality)が含まれていた。

人格特性障害は、より広範ではなく、障害の程度も軽いため、ストレスがない状況では比較的良好に機能できると考えられていた。しかし、著しいストレスを受けた場合、情緒不安定性(emotionally unstable)、受動攻撃性(passive-aggressive)、強迫性(compulsive)を持つ人格は、情緒的苦痛を示し、機能の低下を引き起こすとされていた。また、これらの患者は治療への動機づけや適応の程度にばらつきがあると考えられていた。

社会病質的(sociopathic)人格のカテゴリーは、一般に社会的逸脱と見なされるタイプを反映しており、反社会的反応(antisocial reaction)、非社会的反応(dyssocial reaction)、性偏向(sexual deviation)、および依存症(addiction)(アルコール依存症(alcoholism)および薬物依存症(drug addiction)に細分)を含んでいた。

DSM第2版の開発の主な刺激となったのは、国際疾病分類(ICD)の第8版(世界保健機関 1967)の公表であり、APAがその診断用語を国際的なシステムと統合したいと望んだからであった。

DSMの改訂プロセスでは、理論に基づく診断から離れ、観察可能で、測定可能で、持続的で、時間とともに一貫性のある主要な人格の特性について合意を得る努力がなされた。

以前のDSMで見られた、「人格障害の患者は情緒的苦痛を経験しない」という見解は廃止され、前述のサブカテゴリーも削除された。

新たに**無力性人格障害(asthenic PD)**が追加されたが、次の版のDSMで削除された。

1970年代半ばまでに、すべての診断の信頼性を向上させることがより重視されるようになった。

DSM-IIIでは、人格障害(およびすべての他の障害)が明確な診断基準によって定義され、**多軸評価システム(multiaxial evaluation system)**が導入された。

- 軸Iには、エピソード的な「症状性障害(symptom disorders)」として一般的に見なされる疾患が分類され、これには精神病(psychoses)、気分障害(mood disorders)、不安障害(anxiety disorders)などの増悪や寛解を繰り返す疾患が含まれた。

- 軸IIには、人格障害(PDs)と特定の発達障害(specific developmental disorders)が分類された。両者は、発症が早期で持続的な状態と見なされていたが、特定の発達障害は「生物学的」起源であると理解される一方、人格障害は一般に「心理学的」起源と見なされていた。

人格障害を軸IIに分類するという決定は、人格障害の認知を高め、これらの状態に関する広範な研究と理解の進展を促した。

しかし、新たなデータにより、人格障害を気分障害や不安障害などの他の精神病理とは根本的に異なるものとして概念化することの妥当性が疑問視されている。

いずれにせよ、DSM-IIIおよびDSM-IVで使用されていた多軸システムはDSM-5では廃止された。

図1-1に示されているように、DSM-IIにおける「不適応性人格障害(inadequate PD)」および「無力性人格障害(asthenic PD)」の診断は、DSM-IIIで廃止された。

また、DSM-IIにおける「爆発性人格障害(explosive PD)」は「間欠性爆発性障害(intermittent explosive disorder)」に変更され、「循環気質人格障害(cyclothymic PD)」は「循環気質障害(cyclothymic disorder)」と改称され、これらの診断は軸I(Axis I)へ移動された。

DSM-IIでは「シゾイド人格障害(schizoid PD)」のカテゴリーが広範すぎると考えられたため、これが3つの人格障害へと再編成された。

- シゾイド人格障害(schizoid PD):親密な対人関係に関心を持たない「孤独な人(loners)」を反映。

- 統合失調型人格障害(schizotypal PD):統合失調症スペクトラムに属すると理解され、風変わりな信念や非伝統的な行動を特徴とする。

- 回避性人格障害(avoidant PD):自己意識の強さと不安による自己隔離的な対人回避を特徴とする。

DSM-IIIでは、新たに2つの人格障害が追加された:「境界性人格障害(borderline PD)」と「自己愛性人格障害(narcissistic PD)」である。

かつて「ボーダーライン」と呼ばれる患者は、精神病(psychoses)と神経症(neuroses)の境界にあると考えられていた。しかし、DSM-IIIの「境界性人格障害(borderline PD)」の診断基準では、**感情調節不全(emotion dysregulation)、不安定な対人関係(unstable interpersonal relationships)、および衝動制御の欠如(loss of impulse control)**が強調され、統合失調型人格障害(schizotypal PD)により典型的な認知の歪みや現実検討の限界といった特徴とは区別された。

DSM-IIIにおける境界性病理の概念化に大きな影響を与えた学者の中には、**カーンバーグ(Kernberg, 1975)およびガンダーソン(Gunderson, 1984)**がいる。

自己愛の概念は、ジークムント・フロイト(Sigmund Freud)、ヴィルヘルム・ライヒ(Wilhelm Reich)らによって記述されていたが、現在の自己愛性人格障害(narcissistic PD)に関する基本的な見解は、以下の研究者の業績から生まれた。

- ミロン(Millon, 1969)

- コフート(Kohut, 1971)

- カーンバーグ(Kernberg, 1975)

DSM-III-R(1987)の改訂

1987年に出版されたDSM-III-Rは、DSM-IIIの大規模な改訂を経て作成された。この改訂プロセスでは、研究者や臨床家から幅広く意見を募り、DSM-IIIで掲げられた原則(臨床的に有用で、研究結果と整合性のある、信頼性の高い診断カテゴリの確立)を踏襲し、理論への依存を最小限に抑えることを重視した。

DSM-III-Rでは、人格障害(PD)の診断カテゴリには変更が加えられなかったが、一部の診断基準には調整が施された。

例えば、すべての人格障害が「選択的(polythetic)」基準に統一された。

- 単一基準型(monothetic)(すべての基準を満たす必要がある):依存性人格障害(dependent PD)など

- 選択的基準型(polythetic)(最低限いくつかの基準を満たせば診断可能):境界性人格障害(borderline PD)など

また、DSM-III-Rの人格障害小委員会の臨床的勧告に基づき、「さらなる研究が必要な診断カテゴリ(Proposed Diagnostic Categories Needing Further Study)」として、以下の2つの人格障害が附録Aに追加された。

- 自己敗北性人格障害(self-defeating PD)

- 虐待性人格障害(sadistic PD)

これらの診断は**暫定的(provisional)**なものとされた。

DSM-IV(1994)の改訂

DSM-IVは、文献レビュー、データ分析、フィールド調査、専門家のフィードバックを経た大規模なプロセスのもとで作成された。

DSM-IIIの基準に基づいた多軸システム(multiaxial system)によって研究が活発化し、DSM-IVではより多くのエビデンスに基づいた改訂が可能となった。そのため、DSM-IVではDSM-IIIやDSM-III-Rよりも厳格な基準が改訂の承認に適用された。

DSM-IVでは初めて、すべての人格障害に共通する診断基準が導入された。この基準では、以下の特性が強調された。

- 早期発症(early onset)

- 長期持続(long duration)

- 硬直性(inflexibility)

- 広汎性(pervasiveness)

ただし、これらの一般的な診断基準は専門家の合意によって決定されており、実証的なデータに基づいたものではなかった。

また、DSM-IVでは、人格障害の診断カテゴリおよびクラスター(A群・B群・C群)の構成はDSM-III-Rと同じままとされた。

ただし、以下の変更が加えられた。

- **受動攻撃性人格障害(passive-aggressive PD)**は、公式な診断リストから削除され、**附録B「さらなる研究が必要な基準セットと軸」**に移動された。

- DSM-IIIおよびDSM-III-Rでの定義が**単一的(unidimensional)であり、汎用的すぎる(generic)**と判断されたため。

- 仮称として**「否定主義的人格障害(negativistic PD)」**が提案され、診断基準が修正された。

さらに、DSM-III-Rの**暫定的な軸II診断であった「自己敗北性人格障害」と「虐待性人格障害」**は、研究データと臨床的合意が不十分であるとして削除された。

新たに、**「抑うつ性人格障害(depressive PD)」**が提案され、附録Bに追加された。

- この診断は**悲観的な認知スタイル(pessimistic cognitive style)**を特徴とする。

- 受動攻撃性人格障害や気分変調症(dysthymic disorder)とは異なるものと仮定されたが、論争を引き起こした(substantially controversial)。

DSM-IV-TR(2000年版)において、DSM-IVの診断用語および診断基準には変更が加えられなかった。

DSM-IV-TRの目的は、各診断に付随する記述的な説明文を適宜改訂し、提供される情報を更新することであった。

人格障害(PD)に関する記述内容には、最小限の修正しか行われなかった。

DSM-IVの出版以降、人格障害に関する新たな知見が急速に蓄積され、議論が激化した論争的な領域もあった。

DSM-IVは、以前のDSMのバージョンと比較すると実証的な基盤(empirical basis)が増したものの、カテゴリカル・アプローチの限界が明らかになり、多くの未解決の問題が残された。

- 人格障害は、気分障害や不安障害などの主要な精神疾患のカテゴリとは根本的に異なるのか?

- 正常な人格と人格障害の関係性とは?

- 人格障害は、次元的(dimensional)に概念化するのが適切か、それともカテゴリカル(categorical)に概念化するのが適切か?

- 選択的基準(polythetic criteria set)の長所と短所とは?

- 各診断に必要な基準(しきい値、threshold)の適切な数を決定する要因とは?

- どの人格障害カテゴリが構成概念の妥当性(construct validity)を持つのか?

- 正常および異常な人格の全範囲を最も適切にカバーする次元とは?

これらの議論の多くは相互に関連し、互いに影響を与え合っている。

次元的アプローチ vs. カテゴリカル・アプローチ

この論争の中でも、特に顕著なのが**「人格障害の分類において、次元的アプローチとカテゴリカル・アプローチのどちらが適切か?」という問題である。

この問題は、しばしば「対立する二者択一の議論」として扱われるが、次元的構造(dimensional structure)は「連続性」を示し、カテゴリカル構造(categorical structure)は「不連続性」**を示す。

例えば、妊娠(pregnancy)はカテゴリカルな概念であるが、身長(height)は次元的に捉えた方が適切である。

なぜなら、

- 「高い」「低い」の明確な定義は存在せず、文化によって異なる。

- すべての身長は連続的なスペクトラム上に存在する。

DSMのシステムは、カテゴリカル・モデルとされているが、実際には次元的要素も含まれている。

例えば、DSMの人格障害は以下の3つのクラスター(Cluster)に分類されている。

- Cluster A(奇異・風変わり):認知的な特徴が顕著

- Cluster B(劇的・情緒的・移り気):情動的な特徴が顕著

- Cluster C(不安・恐怖):不安の特徴が顕著

しかし、このクラスター分類を実証的に裏付ける確固たる証拠は示されていない(例:Bastiaansen et al., 2011; O’Connor, 2005)。

また、ある患者が「人格障害の診断基準をギリギリ満たす」場合と、「すべての基準を満たす」場合では、同じ診断名でも症状の重症度は異なると考えられる。

さらに、ある患者が1つの基準を満たしていないからといって、完全に人格障害の特徴がないと結論づけることは適切ではない。

むしろ、臨床家は、その患者に人格障害の特徴があるかどうかを慎重に評価し、適切な対応を考えるべきである。

しかし、現実の臨床現場では、忙しい臨床家はしばしばカテゴリカルな思考を採用し、「この患者には公式にどの診断が当てはまるのか?」と考えがちである。

実際の臨床では、患者に人格障害があると考えられる場合、多くの臨床家は単一の人格障害の診断しか付けない。

しかし、系統的な研究では、人格病理を持つ患者は一般的に複数の人格障害の診断を有することが示されている(例:Oldham et al., 1992; Shedler & Westen, 2004; Skodol et al., 1988; Widiger et al., 1991)。

DSM-5に向けた初期の取り組み

2000年代初頭、アメリカ精神医学会(APA)は、国立精神衛生研究所(National Institute of Mental Health)との共同作業のもと、DSM-5のための研究課題を策定するために、一連の研究会議を開催した。

これらの研究会議の議事録は、その後出版された。

序論的な単行本(Kupfer et al., 2002)において、人格障害および関係性障害に関する章が設けられた。

その中で、First et al.(2002)は以下のように述べている。

「DSM-IVがこれらの領域に対して提供している分類体系は、臨床医および研究者間のコミュニケーションを促進するという目的や、これらの病態の臨床管理を向上させるという目的を果たすには、極めて不十分である」(p.179)。

同じ書籍の中で、基本的な命名法(nomenclature)に関する章において、Rounsaville et al.(2002)は以下のように主張している。

「十分な知識を持つ臨床医や研究者の間では、精神医学的な症状の多様性を、カテゴリの集合ではなく次元として表現する方が適切であるという考えが提案されており、特に人格特性の領域においてその傾向が顕著である」(p.12)。

この流れを受けて、人格障害における次元的アプローチの詳細な分析を含む**単行本『人格障害の次元モデル:DSM-Vのための研究課題の精緻化』(Widiger et al., 2006)**が出版された。

まもなくして、APAによって「人格および人格障害に関する作業部会(Work Group on Personality and Personality Disorders)」が設立され、DSM-5における人格障害の次元的な提案を開発する取り組みが開始された。

このプロセスの詳細については、本書の**第4章「DSM-5における代替モデル(Alternative DSM-5 Model for Personality Disorders)」**に記載されている。

しかし、この作業部会が臨床実践に適用可能な「単一の次元モデル」に対して合意を得ることは困難であった。

これは、この領域全体において合意形成が困難であったことと同様である。

最終的に、「ハイブリッド(次元的+カテゴリカル)モデル」が提案され、APAによって代替モデルとして承認された。

このモデルは、DSM-5の「セクションIII」に収載され、一方でDSM-IVで定義されたカテゴリカル・システムは「セクションII」に保持され、引き続き使用されることとなった。

DSM-5の代替モデルの概要

この代替モデルでは、以下の6つの特定の人格障害が含まれる。

さらに、**7つ目の診断カテゴリー「特性特定型人格障害(personality disorder—trait specified)」**が設けられ、

特定の6つの人格障害に該当しない患者について、個別の特性プロファイルを記述することが可能となった。

また、この代替モデルでは、「機能障害のレベル(level of impairment in functioning)」を評価することが求められる。

これは、人格障害の診断を行う際の、次元的要素としての重要な追加要素である。

さらに、**第5章「表出形態、評価、診断、鑑別診断」**に記載されているように、代替モデルは、

**「すべての人格障害に共通するコア定義」**を提示している。

- 「自己および対人関係機能における中等度以上の障害(moderate or greater impairment in self and interpersonal functioning)」

- 「5つの病的特性領域(pathological trait domains)」

- それぞれ、一連の特性ファセット(trait facets)によって特徴付けられる。

人格障害の「安定性」についての疑問

DSM-5の「セクションII」において、人格障害の持続的な性質は「一般的な定義上の特徴の一つ」とされているにもかかわらず、人格障害の「時間的安定性」については疑問が提起されている。

人格病理は、例えば「失業」や「重要な人間関係の終焉」といった状況によって活性化・増強されることがある。

「協同縦断的人格障害研究(Collaborative Longitudinal Personality Disorders Study:CLPS)」の継続的な研究結果によると、

DSM-IVで定義された人格障害の診断は、診断閾値(diagnostic threshold)を満たす持続的な病理を反映している一方で、患者の大部分において時間の経過とともに変動が見られた。

すなわち、ある時点では診断閾値を超えており、別の時点では閾値以下となるケースが多かった(Gunderson et al., 2011)。

また、CLPSにおいては、「寛解(remission)」を厳格に定義した(1年以上にわたって、2つ以下の診断基準のみが該当する場合)。

その結果、DSM-IVで定義された「境界性人格障害」の診断を受けた患者の85%が、10年間の追跡調査時点で寛解していた。

しかし、機能障害の改善ははるかに遅かった。

これは、「特性ベースの人格障害(trait-defined PDs)」の方が、「DSM-IVで定義された人格障害」よりも時間的に持続しやすいという最近の研究結果と一致している可能性がある(Hopwood et al., 2013)。

ICD-11における人格障害の分類の大幅な改訂について

最後に、ICD-11における人格障害(PD)の分類が大幅に改訂されたことは注目に値する。

この新しい版は2018年6月に発表され、2019年5月に世界保健総会(World Health Assembly)によって採択された(Pull and Janca 2020)。

ICD-11では、ICD-10に存在したほぼすべてのカテゴリカルな人格障害症候群が削除され、代わりに「1つの主要な人格障害の診断」が導入された。

さらに、「境界性人格障害(borderline PD)」という1つのサブカテゴリー(修飾因子)が追加された。

ICD-11はまた、5つの特性領域(trait domains)を規定しており、これらはほとんどの場合、DSM-5の代替モデルにおける人格障害の特性領域と驚くほどよく一致している。

加えて、ICD-11のシステムでは、人格障害によって生じる機能障害の重症度を評価することが求められている(Bach et al. 2020; Bagby and Widiger 2020)。

総じて、この分野においては、人格障害の理解に関して、より次元的なアプローチへと収束する傾向が強まっている。

結論

人格病理の分類の歴史についてのこの簡潔なレビューは、私たちの分野における進展、および人格障害に対する理解の進歩を示すものである。

医学全般において、ストレス/素因(stress/diathesis)フレームワークが統一的な疾患モデルとして適用可能であるという考え方が、ますます強まっている。

このモデルは、人格障害にも容易に適用できる。

すなわち、遺伝的脆弱性は個々に異なり、それ自体は潜在的な将来の疾患の発症リスクを高めるが、実際に発症するかどうかは、特定のストレス要因と防御因子(protective factors)のバランスによって決まる。

人格障害は、非病理的な人格スタイルが適応不全的に誇張されたものであると考えることができる。

この適応不全は、生得的な気質(predisposing temperaments)とストレスのかかる状況が組み合わさることで生じる。

また、少なくともいくつかの人格障害においては、神経生物学的な異常が確認されており、これは多くの他の精神障害と同様である。

今後の課題は、人格病理の多様な表現形をより正確に特徴づけ、人格障害が他の精神疾患のカテゴリーとどのように異なるのかを明らかにすることである。

人格障害の病因や病理についてより多くのことを学ぶにつれ、診断体系を非理論的(atheoretical)な記述的現象に限定する必要はなくなるだろう。

むしろ、人格病理に対する理解の深化、より優れた治療法の開発、そして予防のための指針の確立が期待できる。