患者さんに症状のメカニズムをまず理解していただきたい

患者教育と呼ばれる部分

一般的情報と

その患者さんの場合の詳しいメカニズムと

分けて説明すると良いと思う

まず一般理論を解説して

では、あなたの場合はどうか、と、順番に情報を集めていく

そして何回か後に、あなたの場合のメカニズムはこうなると思いますね、いかがですか

と理解を深める

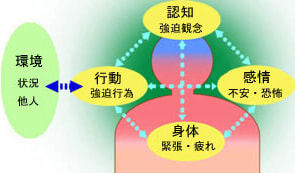

この絵を使って

個人ごとに具体的に分析するとよい

ここを工夫してくれた人がいて

まず質問をして答えを順番に埋めてゆく

そうすると自然に個人ごとの症状メカニズの図が出来上がる

そんなふうに仕組んでみた

この中の4ページの図は

なるべくだれにでも使えるように

やや詳細につくっています

できれば患者さんごとに省略してあげたほうが

ポイントが分かりやすくなると思います

多分、上の図のそれぞれに当てはめて

行動、認知、身体、感情、それと環境要因と対人関係などを書きこめば十分な場合も多いと思います

詳細版と簡略版を使い分けてください

ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー

患者教育、家族教育の中では

薬剤についての教育も大きな部分をしめます

薬(SSRI)を効果的に利用するコツ を引用します

OCDの薬物治療でよく使われるのが、SSRI(選択的セロトニン再取り込み阻害剤)という薬です。

SSRIをはじめ抗うつ薬には、効果が出るまでに一定の時間がかかる、副作用がある、効果には個人差がある、などの特徴があります。

そのため、効果が出るまでの間に、心配になってしまう人もいるようです。

また、飲み忘れたり、自分の状態を医師にうまく伝えられないために、薬の効果が十分に得られない人もいます。

そこで、SSRIの効果をより得やすくするためのヒントを紹介しましょう。

薬は、医師の指示通りに飲むことが第一ですが、それを踏まえた上で、参考にしてください。

目次

§1 SSRIの特徴

§2 SSRIの種類

§3 副作用への対処法

§4 飲み忘れを防ぐには

§5 お薬手帳を活用する

§6 自立支援医療で、薬代も安くなる!

§1 SSRIの特徴

脳は、全体で1千数百億以上とも言われる、多くの神経細胞がつながってできています。その神経のつながっている部分(シナプス)で、神経細胞に情報を伝える役割を果たしている物質を、神経伝達物質と言います。神経伝達物質のひとつにセロトニンがあり、SSRIはセロトニンに働きかけます。

セロトニンは、一度情報を伝えると神経細胞に取り込まれてしまうのですが、SSRIは、この再取り込みを抑えて、シナプス間のセロトニンを減らさないようにします。そのような作用から、うつ病・うつ状態、強迫性障害などに効果があります。

脳には、薬などの異物が入っても、すぐに神経伝達物質の状態が変わらないようにするための、防御の仕組みが備わっています。そのため、薬で脳内のセロトニンの濃度を増やすことはできません。そこで、SSRIによってセロトニンの再取り込みを抑えて、セロトニンの量を減らさないようにします。

脳のこのような仕組みがSSRIに順応して、薬が効きだすまでに、人にもよりますが、2週間から2カ月ぐらいかかるのが普通です。その間に、薬の処方も少量から始め、徐々に増やしていきます。うつ病などの治療に比べ、強迫性障害では、SSRIの量を、通常、最大使用量まで増やさないと効果が出ないことが多いということが特徴です。

§2 SSRIの種類

SSRIのうち、OCDの治療薬として日本で認可されているものは、フルボキサミンとパロキセチンです。これは薬品の名前で、同じ薬品でも、製薬会社によって違う商品名で発売されています。患者さんが目にするのは錠剤などの商品なので、薬品名ではピンとこない方も多いと思いますので、商品名と錠剤の種類を紹介します。

薬品名 商品名 錠剤の種類

フルボキサミン デプロメール 25mg、50mg、75mg

ルボックス 25mg、50mg、75mg

パロキセチン パキシル 10mg、20mg

そのほか、セルトラリン(商品名:ジェイゾロフト)というSSRIも販売されていますが、今のところ強迫性障害の治療薬としては認可されていません。ですから、今回紹介するのは、フルボキサミンとパロキセチンについての内容です。

フルボキサミンとパロキセチンでは、服薬の回数が違います。それぞれの薬の添付文書についている強迫性障害についての内容をまとめると、次のようになっています。

薬品名 服薬の仕方

フルボキサミン 1日2回に分けて服薬する。

1日50mgから始め、1日150mgまで増量する。

パロキセチン 1日1回夕食後服薬する。

1日20mgから始め、40mgまで増やし、50mgを超えない範囲とする。

これは成人の一般的な場合で、年齢・症状に応じて、量は適宜増減されます。

§1で述べたように、強迫性障害の治療では、医師がSSRIの量を徐々に増やしながら処方していきます。1日に服薬する錠剤の数が増えてきて、飲みづらさを感じている場合は、フルボキサミンであれば50mgや75mgなど高用量の錠剤にしてもらうことで、錠剤の数が減る可能性もありますので、主治医に相談してみてください。

§3 副作用への対処法

抗うつ薬の中でもSSRIは比較的副作用の少ない薬とされていますが、薬の副作用は個人差が大きく、あまり出ない人もいれば、強く出る人もいます。セロトニンは脳だけでなく全身にある物質で、薬も血液を通じて全身に行きわたるので、副作用も体のいろいろなところに生じる可能性があります。薬の効果を最大限得るためには、副作用をうまくやり過ごす工夫も必要になってきます。

●吐き気、むかつき、食欲不振、便秘

SSRIの副作用で多いのが、吐き気、むかつき、食欲不振、便秘などの消化器に出る症状です。しかし、飲み始めの頃の吐き気などは、2週間くらいで軽くなることも多いのです。この期間は、薬の強迫症状に対する効果がまだ感じられず、副作用のようなマイナス面ばかり気になる人も多いものですが、この状態がずっと続くとは限らないということを知っておくと、しのぎやすくなると思います。

●眠気、不眠、頭がボーっとして集中できない

副作用のために日中、眠気が強くなったり、逆に夜、眠れなくなったり、頭がボーっとする、集中力が落ちるなどの症状が出ることがあります。そのため、勉強や仕事などに支障が出る人もいるかもしれません。このような場合は、医師と相談の上で、薬を飲む時間を少しずらすと、生活への支障が改善されることがあります。

1日のうち、自分が食事や睡眠をとる時間、勉強する時間、入浴や、強迫行為が出やすい時間などと、薬を飲む時間を記録して、医師に相談します。たとえば、薬を飲むとすぐ眠くなる人は、夜に飲む薬の時間を少し遅めにしたほうが、勉強をしたりするのに差し支えがなくなるでしょう。

●微熱、のどの乾き

人によっては微熱が出たり、のどの渇きなどが現れることもあります。このような体に現れる症状は、薬の副作用なのか、風邪など他の原因によるものなのか、戸惑うこともあるでしょう。こうした体調の変化があるときは、ためらわずに主治医に相談してください。

患者さんの中には、主治医に話しづらいという人もいるかもしれません。「外来の診察時間が短いから」という理由も聞きますが、「うまく言えるだろうか?」とか、「話しそびれがあってはいけない」などと意識しすぎて、話しづらくなってしまうという人もいるようです。

そんな場合は、どんな手段でもかまいませんから、なんとか「伝える」方法を考えてみてはどうでしょうか。たとえば、紙に、自分が今困っている体の症状をメモ書きして持っていき、それを医師に渡して読んでもらってもいいのです。薬物治療を成功させるには、小さなことでも遠慮しないで、主治医に話すことがとても大切です。

§4 飲み忘れを防ぐには

SSRIは、毎日飲みます。でも、うっかり飲み忘れてしまうという声もよく聞きます。飲み忘れた場合、デプロメールの患者向け医薬品ガイドには、次のように書かれています。

「決して2回分を一度に飲んではいけません。気がついた時に、できるだけ早く1回分を飲んでください。ただし、次の飲む時間が近い場合、1回とばして、次の時間に1回分を飲んでください。」

飲み忘れを防ぐために、くすり整理ケース、ピルケースなどと呼ばれる、薬を整理するための製品を使う方法もあります。薬を曜日や服薬時間によって分類して入れておく入れ物です。いろいろなタイプの製品が発売されていて、部屋に置いておくものや、携帯用のコンパクトなものもあります。

また、壁掛けの「お薬カレンダー」などと呼ばれる製品もあります。自分の生活スタイルに合わせて、使いやすいものを選ぶといいでしょう。近所の店で売っていないときは、薬局に問い合わせてもいいでしょう。ネットで検索しても買うことができます。100円ショップでも売っていることがあります。

他の薬もあって、一度に飲む錠数が多い人は、薬局に頼むと、朝の薬、夕食前の薬というように、1回の服薬分を1袋に包む分包(ぶんぽう)というサービスをしてもらえることがあります。飲み忘れないように、その袋に飲む月日を書き、飲んだらチェックするという方法もあります。

§5 お薬手帳を活用する

SSRIの服薬量は、1日に飲む錠剤の合計が何mgかで判断します。そして、その量を増減することがあるので、薬がいつから何mgになったかを知っておくと役に立ちます。

処方された薬の情報を整理するのに便利なのが「お薬手帳」です。お薬手帳は、処方箋薬局で薬を出してもらう度に、処方された薬の名前と量、日付、服薬回数、服薬方法、注意することなどを記録するもので、薬の服薬歴をまとめてわかるようにしたものです。

一般に、お薬手帳は処方箋薬局で、無料でもらえることがほとんどです。ただし、お薬手帳用の印字したシールを発行するサービスは有料の場合があります(といっても自己負担は10~20円くらい)。

特に、他の薬を飲んでいる人や、複数の医療機関にかかっている人には、薬の情報をまとめておけるので便利です。過去の服薬歴も、医師や薬剤師には重要な情報ですが、手帳を見せれば、それが正確に伝わります。SSRIには、併用することが禁止されていたり、注意が必要とされている薬もあるので、飲み合わせをチェックするためにも便利です。

お薬手帳がなくても、通常、薬局で薬の説明をプリントした紙をくれますが、それをとっておくよりも、手帳の方がコンパクトに薬の情報を整理でき、携帯しやすいことがメリットです。

§6 自立支援医療で、薬代も安くなる!

自立支援医療(⇒第40回コラム)は、公費による医療費の負担制度です。申し込むと、精神科への通院医療費や、薬代の自己負担が安くなります。毎年更新しなくてはいけないので、手続きを忘れないようにしましょう。これから申請する人は、医師の診断書が必要ですので、通っている医療機関に問い合わせてください。

SSRIは、まだジェネリック薬(後発医薬品)が発売されていません。毎日飲む薬なので、費用も案外かかります。強迫性障害は、症状のせいで働けない人も多い病気ですが、このような制度を利用することで、生活の心配が減るのなら、それに越したことはありません。安心できる体制を整えて、治療に取り組みたいものです。

ーーーーーーーーーーー

というようなあたりを教育してください

別のページでは

ーーーーーーーーーーー

OCDの治療に使われる薬

OCDの治療には、これまでさまざまな抗うつ薬や向精神薬が試されてきました。

そのなかで明らかにOCDに対する治療効果がみられたものは、SSRI(Selective Serotonin Reuptake Inhibitor:選択的セロトニン再取り込み阻害薬)というタイプの薬です。

SSRIは抗うつ薬の一つで、興奮や抑制の情報を伝達するセロトニン系の神経だけに働きかけ、神経細胞から放出されたセロトニンが、再び元の神経細胞に取り込まれてしまうのを妨げる作用があります。この結果、二つの神経細胞が接続する部分(シナプス)でのフリーセロトニンの量が増え、神経伝達の働きがよくなることで、OCDの症状を軽減させると考えられます。日本でOCDの治療薬として認められているものは、フルボキサミンとパロキセチンという薬です。

薬の飲み方

SSRIは毎日服用します。通常は、少量から服用をはじめ、通院のたびに徐々に薬の量を増やしていきます。SSRIを飲みはじめると、早い人では2~3週間で、症状が軽減するなどの反応が出てきます。しかし、多くは反応が出るまでに、もう少し時間がかかります。どのくらいの量を飲めば効果がでるのかは人によって違いますので、医師は患者さんの様子をみながら少しずつ薬の量を調整していきます。

では、どのぐらいの期間、薬を飲み続けなければいけないのでしょうか? 人によって違いますが、半年から1年ほどの治療で良好な状態となっていた患者さんでも、自己判断で薬を中断すると再び症状が現れる場合があります。したがって、少し症状が軽くなったからといって、自分の判断で勝手に薬を中断してはいけません。治療効果が安定すれば、薬の量はしだいに減らすこともできますので、最後まで主治医の指示に従って服薬を続けましょう。

ときには、SSRIの効果が得られないこともあります。その場合は、別のSSRIに薬を切り替えたり、過剰な興奮や不安を鎮める働きのある非定型抗精神病薬を少し追加したりすることがあります。

薬を安全に飲むために

●副作用

OCDの治療に使われるSSRIというタイプの薬は安全性が高く、比較的副作用が軽いのが特徴です。このように副作用も少なく長く飲み続けられる薬が登場したことで、OCDの治療は確実に向上しました。

ただし、SSRIにも多少の副作用はあります。何か気になることがあったときはすぐに主治医に報告、相談しましょう。とくに肝臓病や腎臓病、心臓病などの持病がある人や、高齢の方は副作用が出やすいので注意しましょう。 主な副作用には次のようなものがあります。

このほかにも薬を飲み始めたときや増量したときに、不安、焦燥(イライラ感)、不眠、攻撃性、衝動性、パニック発作、刺激を受けやすいなどの症状がみられることがあります。このような症状に気づいたときも、医師に報告することが大切です。

また、薬の量を急激に減らしたり中断したりした際に、一時的にめまいやしびれなどの感覚異常、睡眠障害、頭痛、悪心などがみられることがあります。このような症状は薬をやめて5日以内に現れることが多く、服用を再開すると自然になくなりますが、このような場合も「おかしいな」と感じたら主治医に相談しましょう。

●ほかの薬との飲み合わせに注意

パーキンソン病の治療に使う薬や、精神安定剤のなかには、SSRIと一緒に飲んではいけない薬があります。薬の成分が体のなかから完全になくなるまでには数週間かかりますので、OCDの治療を始める前に薬を飲んでいた人は、どのような薬を飲んでいたか、主治医に報告しましょう。

●お酒は飲まない

SSRIを服用中、アルコールを飲むと副作用が出やすくなるともいわれています。治療の間、お酒は飲まないようにしましょう。