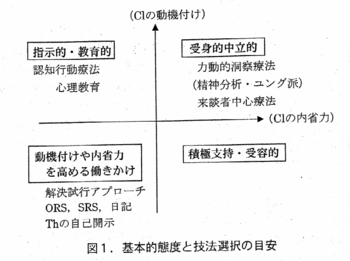

どういう患者さんにどういう心理療法がいいのか

という問題に対して

福島哲夫先生が

「変化への動機付け」と「内省力」で4タイプに分類して論じている

http://ssn837555.blog.ocn.ne.jp/ssn837555/2011/05/post_fd4e.html

そして変容と洞察とをその場その場で微調整すると語る

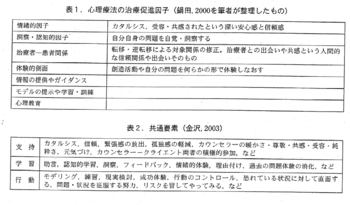

心理療法の分類、統合、微調整は鍋田先生も積極的に発言している

共通要因アプローチなど

個人的には(8)のケン・ウィルバーが好きだけれど、

臨床場面でどれだけ役立つのかはまた別の話だろうと思う

なにより、どのような人たちのどのような悩みに付き合うのかで

ずいぶん違うわけだ

その分類をまず2×2で4つに分類してみようという話

201105233.PNG

201105234.PNG

201105235.PNG

ーーーーー

解決試行アプローチは普通

解決志向アプローチ

解決志向アプローチ(短期療法)

文化人類学者のグレゴリー・ベイトソンと催眠療法家ミルトン・エリクソンの影響を受け、短期療法(ブリーフ・セラピー)が登場した。

元々、短期療法(Brief Therapy)という名称は、アメリカ西海岸にあるMRI(Mental Research Institute)内に併設された短期療法センターから、はじまったものである。MRI短期療法は、前述のベイトソンのコミュニケーション理論を理論的よりどころとしている。

とりわけ、スティーブ・ド・シェイザーは妻でもあり共同研究者であるインスー・キム・バーグと共に、問題の探求よりも解決中心の取り組みを重くみて、解決志向アプローチ(Solution Focused Approach)という短期療法技法を開発し、平均面接回数7回程度でセラピーを終わらせている。

解決志向アプローチの仮説は、およそどのような問題も永遠に続くことはない、どんなに深刻に見えても、問題が起きていない時や問題が比較的軽度の時、すなわち例外があるということである。その「例外」の状況から、解決の糸口を見つけていく。解決をささえるものの原因を複数見つけだし、拡張させ良循環させることである。

例外にクライエントがすぐに思いつかない時は、ミラクルクレスチョン(奇跡の質問)を行う。それは、寝ている間に奇跡が起きて問題が解決してしまったとしたら、朝起きて、どんなことからそのことに気づき、そのようになったら、どうしますかと尋ねて、解決した状態をイメージさせる方法である。解決した状態がイメージできたら、その解決行動を作りあげるべくこれまでと異なった問題に対処するパターンを導入していく方法である。

尚、短期療法や家族療法では、クライエントのことをIP(Identified Patient:患者と見なされた人)と呼ぶ。

LInk:ソリューションバンク.net :解決事例データベースです。

(まだ読んでいませんが)

ーーーーー

ソリューションフォーカストアプローチ(SFA)(Solution Focused Approach;解決志向アプローチ;解決志向短期療法)の中心哲学

うまくいっているのなら、変えようとするな。

もし一度やって、うまくいったのなら、またそれをせよ。

もしうまくいっていないのであれば、違うことをせよ。

ーーーーー

解決志向アプローチなんかはむしろ動機付けも内省力も高い人に向いているように思うが

福島先生は動機付けも内省力も低い人に向くように書いていて

このあたりの評価の違いも面白いと思う

ーーーーー

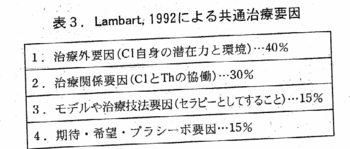

それからLambert 1992ですよね。誤植。