宇宙はどのくらい広いのか

執筆:松下安武 監修:野村泰紀

2023年10月1日

宇宙は無数に存在する

「私たちの宇宙以外にも、宇宙は無数に存在する」と考える理論が今、物理学の世界で大きな注目を集めている。このような理論は「マルチバース宇宙論」と呼ばれている。「宇宙」は英語でuniverse(ユニバース)だが、この単語の頭についているuni-(ユニ)は「一つの」を意味する。それを「multi-」(マルチ)、つまり「多くの」を意味する接頭語に替えたのが「multiverse」(マルチバース)である。

「宇宙がたくさんあったとして、だから何?」と思うかもしれない。だが、これまでに一度くらい、「この世界はどこまで広がっているんだろう」とか、「この世界はどのようにして誕生したんだろう」などと、ぼんやり考えてみたことはないだろうか。マルチバース宇宙論は、そんな素朴な問いを突き詰めた果てに得られた答えの一つなのだ。

こういった大きな謎に科学の視点から答えるのが「宇宙論」(cosmology)である。宇宙論とは、宇宙全体の歴史や構造などについて研究する学問分野のことだ。マルチバース宇宙論とは、宇宙論の分野で議論されている仮説段階の理論のひとつで、複数の異なるバージョンがある。

仮説段階と聞くと、根拠が薄そうだと思うかもしれない。最も標準的なマルチバース宇宙論は、「インフレーション理論」と呼ばれる、初期宇宙についての理論から派生して生まれた。インフレーション理論とは、誕生直後の宇宙が凄まじい勢いで膨張した、とする理論である。

インフレーション理論は、ほとんどの宇宙論研究者が受け入れている理論であり、現代宇宙論の本流の一つとなっている(これがどのような理論なのかは、おいおい詳しく紹介していく)。マルチバース宇宙論は現代宇宙論の本流とまでは言えないが、既に広く支持されているインフレーション理論から「宇宙は無数に存在する」という結論が導かれるため、決して根拠のない空想などではない。また、近年、インフレーション理論は、素粒子物理学の「超ひも理論(超弦理論)」という最先端の理論と結びつき、さらなる発展を遂げ、研究者の間で着実に支持者を増やしている。

この連載では、科学者たちが、「宇宙は無数に存在する」という途方もないアイデアに至った道のりを、可能な限り丁寧に辿りたいと思っている。「なぜ、『宇宙は無数に存在する』と考えられているのか」、「宇宙が無数に存在するとはどういう意味なのか」といった話をこれから展開していくわけだが、その前に、まずは私たちが住む“この宇宙”について知っておく必要がある。“この宇宙”がどんな世界なのかを知ることで、“別の宇宙”について知るための準備が整うはずだ。

「この宇宙はいったいどのような世界なのか」、「この宇宙はどのくらい広いのか」。まずはここから話し始めることにしよう。

太陽までの距離は「500光秒」

日常生活で使われる一般的な距離の単位は「キロメートル」だが、宇宙はとてつもなく広いので、距離を表すのにキロメートルを使っていては、数が大きくなりすぎて分かりにくくなってしまう。そこで利用されるのが、猛烈な速さで進む「光」だ。

真空中での光の速度(光速)は、宇宙の最高速度であり、その値は秒速約30万キロメートルにも達する。光はあまりにも速いので、日常生活ではその速度を実感することは難しい。しかし光の速度は無限ではなく、有限だ。つまり、ある距離を進むのに有限の時間が必ずかかることになる。

宇宙で距離を表すときには、「光が到達するのにどれくらいの時間がかかるか」を使うと便利だ。光で1秒かかる距離は1光秒、1日かかる距離は1光日、1年かかる距離は1光年といった具合だ。よく使われるのは「光年」という単位で、1光年は約9兆5000億キロメートルである(ざっくり「1光年≒10兆キロメートル」と覚えておくと便利だ)。「光年」と、末尾に「年」という字が来るので、時間の単位と間違われがちだが、距離の単位であることに注意しよう。

地球の1周は約4万キロメートルである。これは自動車の走行距離の目安としてもよく使われるので知っているという人も多いだろう。光は1秒間に地球を7周半できる計算になる(速度を落とさずに曲がりながら進めれば、の話だが)。地球1周に要する時間は0.13秒なので、地球1周の距離は0.13光秒ということになる。

地球から最も近い天体である月は、地球から約38万キロメートル離れているので、光で1.3秒かかる。つまり月までの距離は1.3光秒というわけだ。

太陽は月とほぼ同じ大きさに見えるので、遠くにあるという実感が薄いかもしれないが、実は月の400倍も遠くにある1。地球から太陽までの距離は約1億5000万キロメートルで、光が到達するのに500秒かかる。つまり、太陽までの距離は500光秒、すなわち8.3光分ということになる。

さて、ここで非常に重要な指摘をしておこう。太陽から地球まで光が到達するのに500秒かかるということは、昼間に見える太陽は500秒前の過去の姿だということになる。仮にある瞬間に太陽が消滅したとしても、地球ではすぐにそのことに気づくことはできない。私たちは500秒後にようやく太陽の消滅に気づくことができるのだ。「今、目の当たりにしていることは、今起きていることである」という、日常生活の中での常識が、宇宙では通じないのだ。

今宵のアンドロメダ銀河は250万年前の過去の姿

さて、太陽までの距離の話だけでも「宇宙はとてつもなく広いなぁ」と思うかもしれないが、まだまだ序の口である。さらに遠くに何があるかを見ていこう。

太陽のような自ら輝く天体は「恒星」と呼ばれる。太陽から一番近い、お隣の恒星「プロキシマ・ケンタウリ」までは、光で4.2年もかかる。つまり4.2光年もあるのだ。これは約40兆キロメートルに相当し、太陽・地球間の距離の約26万6000倍に相当する。

図1 ケンタウルス座とケンタウルス座アルファ星(矢印)。ケンタウルス座アルファ星は三つの恒星が互いの周囲を回り合う「三重連星」で、地球に最も近いプロキシマ・ケンタウリはその中で最も暗く、小さな星である。(Zwergelstern)

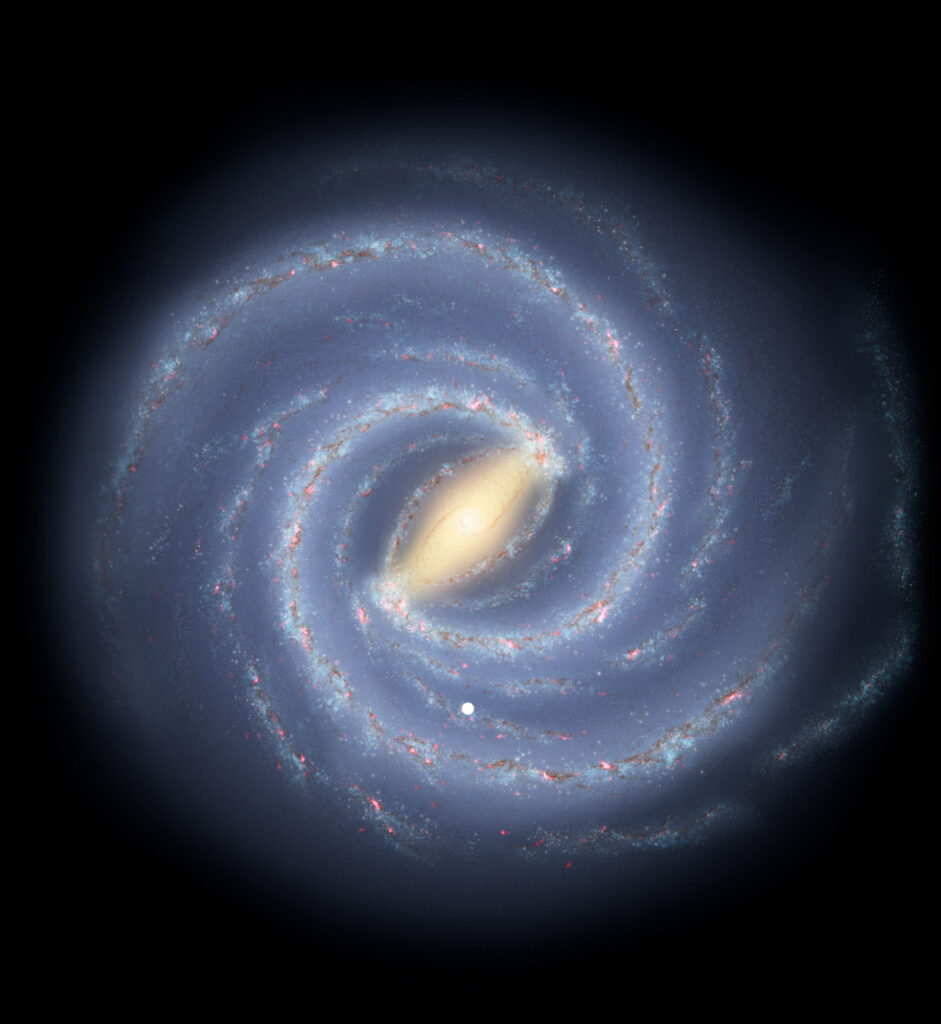

太陽は、「銀河系」または「天の川銀河」と呼ばれる恒星の大集団に属している。天の川銀河は円盤状の構造をしていて、数千億個という、とてつもない数の恒星が集まってできている。天の川銀河の直径は約10万光年だ。つまり端から端まで旅しようと思うと、光速で進んだとしても10万年もかかってしまうことになる。私たちホモ・サピエンスは20~30万年前に誕生したと言われているので、ホモ・サピエンス誕生から現在までの長い長い年月の間に、光は天の川銀河を1往復程度しかできないことになる。銀河はとてつもなく大きいのだ。

天の川銀河は、半径300万光年ほどの範囲に50個ほどの銀河が分布する「局所銀河群」に属している。天の川銀河は局所銀河群で2番目に大きな銀河で、最も大きな銀河は直径約20万光年の「アンドロメダ銀河」である。アンドロメダ銀河までの距離は約250万光年だ。

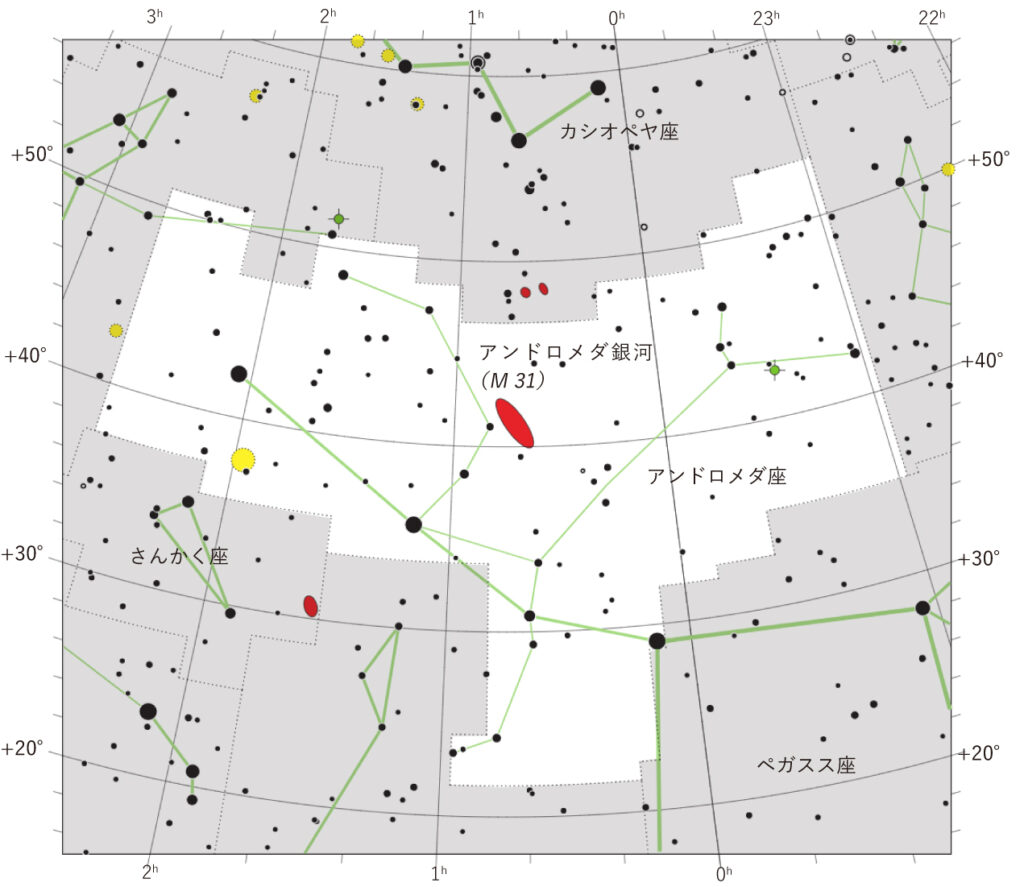

アンドロメダ銀河は秋の星座、アンドロメダ座に淡く輝く銀河である。明るさは4等なので、都会の明るい夜空では肉眼で見るのは厳しいが、街明かりの少ない暗い夜空であれば肉眼で見ることも可能だ(真っ暗な夜空では6等まで肉眼で見えるとされている)。見かけの大きさは、満月の直径の約8倍(角度にして約4度)にもなる。

図2上 アンドロメダ座とアンドロメダ銀河(M31)。(IAU and Sky & Telescope magazine[Roger Sinnott & Rick Fienberg])

図2下 アンドロメダ銀河。M31とも呼ばれる。(Adam Evans)

先ほどの太陽と同じことを考えると、秋の夜空に見えるアンドロメダ銀河は、約250万年前の過去の姿だということになる。250万年前というと、地球上にはホモ・サピエンスはまだ誕生しておらず、アウストラロピテクス(猿人)などがいた時代だ。

太陽とアンドロメダ銀河の話から分かることは、天文観測では「遠くにある天体ほど過去の姿」だということである。望遠鏡で遠くを見れば見るほど、時間を遡ることができるわけだ。望遠鏡はある種のタイムマシンだと言えるだろう。

私たちが住む局所銀河群は、宇宙の中では比較的小規模な銀河の集団であり、例えて言うなら、町や村くらいの規模だ。宇宙には大都市に相当するもっと大きな銀河の集団があり、「銀河団」と呼ばれている。最も近い銀河団は「おとめ座銀河団」で、3000個以上の銀河からなる。地球からの距離は約6000万光年だ。恐竜絶滅が約6600万年前なので、おとめ座銀河団の姿は恐竜絶滅からさほど年月が経っていない頃の姿だということになる(おとめ座銀河団は数千万光年の広がりがあるので、銀河団のどこを見るかにもよるが)。

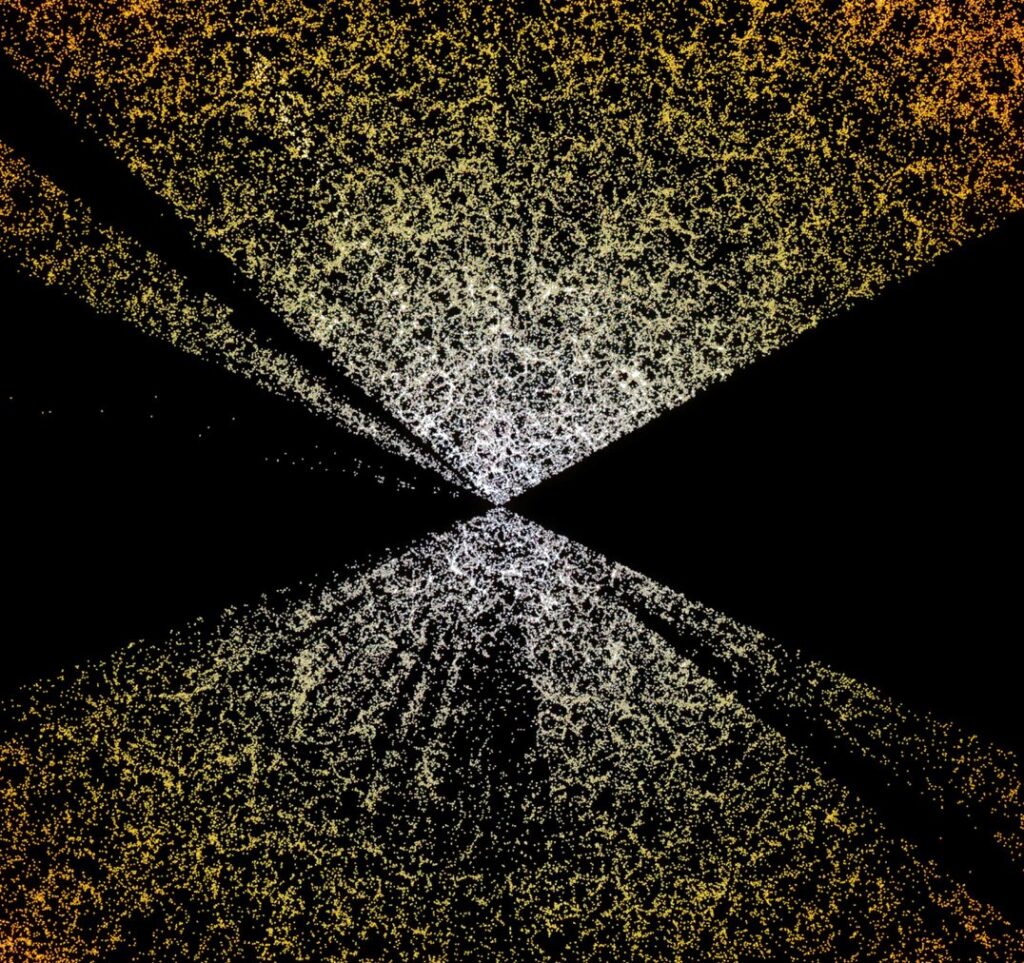

宇宙にはこういった銀河団や銀河群が無数にあり、それぞれの間にも銀河がまばらに分布している。洗剤を入れた水にストローで息を吹き入れると、泡がたくさん積み重なった状態になるが、銀河の分布はこれに似ており、「宇宙の泡構造」または「宇宙の大規模構造」と呼ばれる。大規模構造の中で銀河が多く集まっている部分が銀河団や銀河群だ。泡(ボイド)の大きさは1億光年ほどにもなる。泡の中には銀河がほとんど存在しないので、その中を光が通ると、1億年もの間、銀河とほとんど出合わないことになる。

図3 宇宙の大規模構造。中央のくびれた部分に地球が位置し、点の一つ一つが銀河を表す。DESIサーベイという天文観測によって得られたデータに基づいている。(D. Schlegel/Berkeley Lab using data from DESIの画像をトリミング)

「宇宙の果て」という表現に注意!

「宇宙の果ての銀河を発見!」といったニュースが報じられることがある。こういうニュースを聞くと「へー、宇宙には果てがあるんだ」と思うかもしれない。しかし、ニュースで語られる「宇宙の果て」という表現には注意が必要だ。

宇宙の果てというと、それ以上先に進むことを阻む壁がある、といったイメージを思い描くかもしれない。しかし、こういったニュースで語られる宇宙の果てとは、「それ以上先は観測できない」という「観測限界」のことを言っているのだ。

「じゃあテクノロジーが発展したら、さらに遠くが観測できるようになるわけだ」と思うかもしれないが、実はそうではない。ここでいう観測限界とは、「それ以上先は原理的に観測できない」という意味であり、テクノロジーが進化しても観測できるようにはならないのだ。いったいなぜだろうか?

本連載の後の回で改めて詳しく紹介するが、私たちが住む宇宙には「始まり」があり、そこから約138億年経っていることが分かっている。つまり現在の宇宙は138億歳なのだ。ここで「光の速度は有限である」ということを思い出そう。私たちの宇宙の歴史が138億年しかないということは、光ですら全歴史を通して138億光年しか進めないということを意味する。つまり138億光年より先は観測不可能なのだ。なぜなら、138億光年より先からの光は、地球にまだ届いていないからだ。つまり地球を中心として、半径138億光年の球の表面が観測限界であり、観測可能な宇宙の果て、ということになる。最新鋭の望遠鏡では約135億光年先の銀河も見つかっており、このような銀河をしばしば「宇宙の果ての銀河」などと形容するのである。

ただし、135億光年先で観測された銀河は、あくまで135億年前にそこにあったのであって、現在はそこには同じような形では存在していないだろう。銀河は宇宙の中で止まっているわけではなく、動いているし、さらに言えば、長い宇宙の歴史の中で、銀河は衝突・合体を繰り返して大きくなっていったと考えられている。つまり135億光年先に見えている銀河は、現在は別の場所に移動しているだろうし、おそらく他の銀河と衝突・合体して、より大きな銀河へと成長しているだろう。このように遠くの宇宙では、距離の話と時間の話がごちゃ混ぜになって話が入り組んでしまうので、注意が必要だ。

以上をまとめると、観測可能な宇宙の果てより先は、原理的に観測できない、ということになる。138億光年より先を観測しようと思っても、139億年前に宇宙は存在していないので、原理的に観測できないのだ。観測可能な宇宙の果ては、ある意味で時間の果てなのである。まるで禅問答のようだが、これが「宇宙はどれくらい広いのか」という問いの一つの答えだと言えるだろう。

「観測可能な宇宙の果て」は、本当は「138億光年先」ではない?

ここまで、話を単純にするために、観測可能な宇宙の果ては「138億光年先」と説明してきた。しかし、宇宙での距離の表し方にはいくつかの考え方があり、どの立場を取るかによって観測可能な宇宙の果てまでの距離の値は変わってくる。観測可能な宇宙の果てを「138億光年先」とする場合、それは光が旅してきた時間を使ってそのまま距離を表す、という立場を取っていることを意味する。

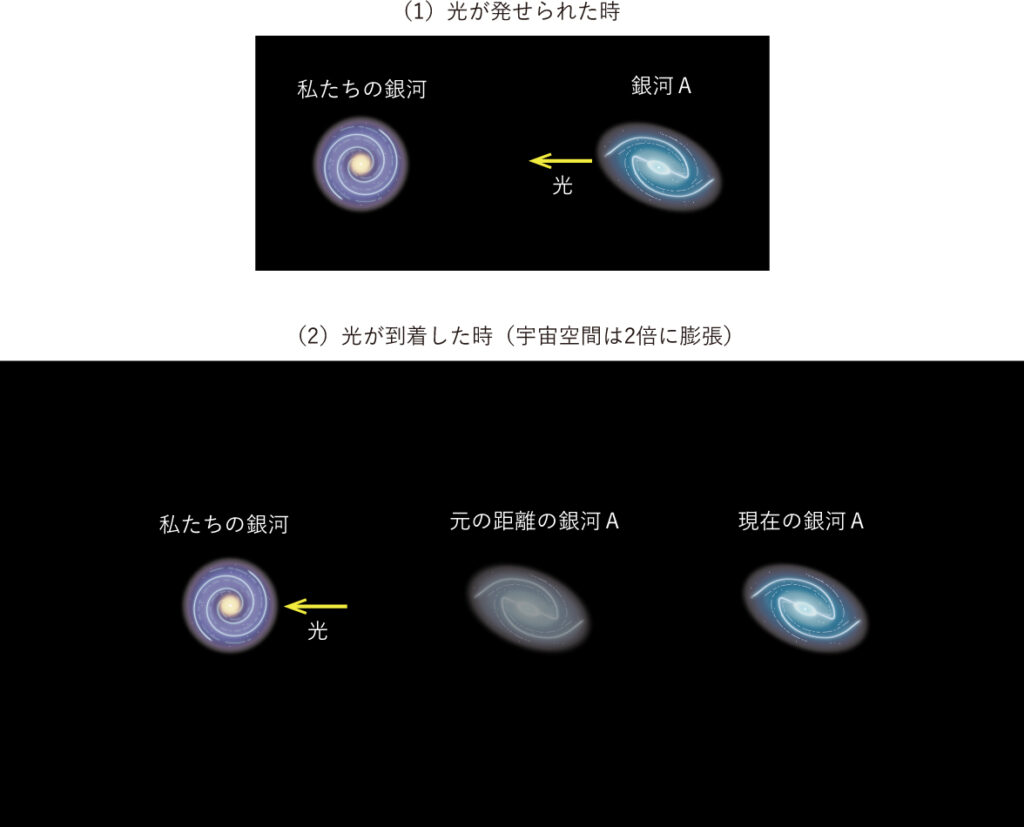

一方、観測可能な宇宙の果てを「470億光年先」とする立場もある。この立場では距離を表わすのに「宇宙の膨張」を考慮に入れている。後の回でまた詳しく紹介するが、天文観測によって、宇宙空間は膨張していることが分かっているのだ。

遠くの銀河Aから光が発せられ、その光が地球(私たちの銀河)に向かって進んでいく間にも、宇宙空間は膨張している(下の図)。その結果、地球に光が届くころには、銀河Aは元の距離より遠くにいることになる。同様にして、観測可能な宇宙の果てまでの距離を宇宙膨張の効果を加味して計算すると、約470億光年になるのだ。

図4 遠くの銀河Aの光が、私たちの銀河(地球)に届くまでには長い年月がかかる。その間に宇宙は膨張しているので、地球に光が届くころには、銀河Aは元の距離より遠くにいるはずである。(NASAの画像を改変)

私たちが住む場所は、宇宙の中で「特別な場所」ではない

ここからは想像をたくましくして、遠くの宇宙の「現在」を見渡すことができる、いわば神の視点で宇宙の広がりについて考えてみよう。つまり「遠くは過去」という実際の観測上の制約を取っ払った、「遠くも現在」という視点だ。

さて、科学の歴史は、「私たちが住む場所は、宇宙の中で特別な場所ではない」ということの確認の連続だったと言える。昔の人々は、地球を宇宙の中心だと考えていた。しかしニコラウス・コペルニクス(1473~1543)やガリレオ・ガリレイ(1564~1642)らによって、地球は宇宙の中心の座から引きずりおろされた。地球は太陽の周囲をまわる惑星の一つにすぎないことが分かったのだ。いわゆる天動説から地動説へのパラダイムシフト(世界観の劇的な変化)である。

さらに時代が下ると、太陽も宇宙の中心ではないことが分かってきた。太陽は、数千億個の恒星が集まった天の川銀河の中の恒星の一つにすぎなかったのだ。しかも太陽は、天の川銀河の中心から約2万6000光年も離れた、銀河の片田舎に位置していたのだ。

図5 私たちが住む天の川銀河の想像図。◯で示した位置に太陽系がある。(NASA/JPL-Caltech/R. Hurt [SSC/Caltech])

さらに言えば、天の川銀河は宇宙で唯一の銀河でもなければ、宇宙の中心に位置している銀河でもない、ということも分かっている。宇宙には無数に銀河が存在しており、天の川銀河はその中のありふれた銀河の一つにすぎなかったのだ。しかも前述したとおり、天の川銀河は局所銀河群という、宇宙ではあまり目立たない、小規模な銀河集団の一員だったのである。ちなみに観測可能な領域の中には、2000億個〜2兆個の銀河が存在すると言われている。

観測可能な宇宙の果てまでの距離は、たまたま私たちが生きている時代の宇宙年齢(138億歳)から導き出された距離であって、宇宙で特別な値というわけではない。過去には、観測可能な宇宙の果てが50億光年先だったときや100億光年先だったときもあったのだ。そのため、観測上の制約にしばられず、もし宇宙の「現在」を見渡すことができたとしたら、観測可能な宇宙の果てに当たる距離より手前とその先とでは、特に銀河の分布などに大きな違いはないはずだ。

観測的な証拠がないのであくまで推測になってしまうが、「私たちが住む場所は、宇宙の中で特別な場所ではない」とすると、観測可能な宇宙の果てに当たる距離より先も、私たちが住む近傍の宇宙と同じような姿をしていると考えられる。つまり、ところどころに銀河群や銀河団のような銀河の集団があり、もっと大きなスケールでは銀河が泡構造(大規模構造)をつくっている、そんな宇宙だ。きっとそこには地球のように地表に海をもち、生命を育んでいる惑星もあるに違いない。

宇宙全体は「観測可能な領域」が塵に思えるほど大きいはず

観測可能な領域の外にも、天の川銀河の近傍と同じような宇宙が広がっているとして、では、そのような宇宙はどこまで続いているのだろうか。結論から先に言ってしまうと、どこまで続いているのかはよく分かっていない。宇宙の大きさ(体積)には限りがあるという証拠は得られていないし、理論的にも、宇宙の大きさは有限の可能性もあれば無限の可能性もある、とされている。

ただし、宇宙の大きさが有限だったとしても、観測可能な領域が塵のように思えるほど、宇宙全体はもっともっと大きいだろうと理論的には推測されている。その根拠となる理論が、記事冒頭でも触れた「インフレーション理論」だ。

インフレーション理論とは、「誕生直後の宇宙は指数関数的な膨張(インフレーション)を起こした」とする理論である。「指数関数的」とは、ある時間が経過したら2点間の距離が2倍になり、また同じ時間が経過したらさらに2倍(元の4倍)になるというような急激な膨張である。

インフレーションが実際にどのくらいの勢いだったのかは正確には分かっていないが、現在の最先端のテクノロジーでも測定できないくらいの一瞬の間に、塵くらいのサイズの空間が観測可能な領域にまで膨張するような、とんでもない勢いの膨張だったと考えられている。そしてインフレーションが終了して広大な宇宙が生まれた後、宇宙はインフレーションに比べると緩やかな膨張を続けて、現在に至っているのである。

おそらくインフレーションについて初めて聞いた人は、「そんなとんでもない速さの空間の膨張が本当に起きたのか?」と疑問に思うかもしれない。しかし、インフレーション理論は、現代宇宙論の基礎となる理論の一つとしてとらえられている。インフレーションが本当に起きたのかについての直接的な証拠はまだ得られていないが、傍証といえるものはいくつかあり、宇宙論の研究者のほとんどは、インフレーションは実際に起きたと考えているようだ。「なぜ私たちの宇宙でインフレーションが起きたと考えざるを得ないのか」については、本連載の別の回で詳しく取り上げる予定だ。

私たちの宇宙でインフレーションがいつ始まり、いつ終わったのかはよく分かっていない。一瞬で塵くらいのサイズの空間が観測可能な領域にまで広がるのだから、同じ時間だけインフレーションが長く続いたら、現在の観測可能な領域が塵に思えてしまうほど空間は大きくなることになる。そのため、仮に私たちの宇宙の大きさが有限だったとしても、観測可能な領域をはるかに超えて、私たちの宇宙は大きいと考えられるのだ。

頭がクラクラしてきたのではないだろうか。しかしこれもマルチバース宇宙論では序の口である。このような広大な宇宙が一つではなく、無数に存在する、というのがマルチバース宇宙論なのだから。

観測可能な領域の外は事実上“別の宇宙”

ところで、光速、つまり秒速30万キロメートル(厳密に言うと、秒速29万9792.458キロメートル)は、自然界の最高速度であることが分かっている。どんなものでも光速を超えることは原理的にできないのだ2。

このことから興味深い結論が導き出される。観測可能な領域より先は、インフレーションが終了して広大な宇宙が生まれて以来、私たちが住んでいる天の川銀河の周辺とはいっさいの交流がないことになるのだ。ここでいう「交流がない」とは、物質の行き来がないというだけではなく、重力などの影響も及ぼしあっておらず、光などを介した情報のやり取りもない、という意味だ。インフレーションが終了して以来、「全く関係をもっていない」と言ってもいい3。

とするならば、観測可能な領域より先は、もはや別の宇宙といってもいいかもしれない。実際、「宇宙」という言葉を「観測可能な領域」の意味に限定して使う研究者も多い。「観測可能な領域」は一つの宇宙であり、その外は「別の宇宙」だとも言えるわけだ。このような考え方は最も単純なマルチバース宇宙論の一つだと言える。

さて、駆け足で私たちの宇宙について説明してきたが、文章の端々で疑問が湧いてきたのではないだろうか。そもそも宇宙の大きさとは何なのか? 宇宙の大きさが有限の可能性もあるというが、宇宙の大きさが有限とは一体どういう意味なのか? 次回はこの辺りについて深掘りしていこうと思う。

第1回の要点

- 天文観測では「遠くにある天体ほど過去の姿」である。

- 宇宙には原理的にそれより遠くを観測することができない「観測可能な宇宙の果て」がある。

- 誕生直後の宇宙は「インフレーション」と呼ばれる凄まじい空間の膨張を起こした。

- 観測可能な領域の外は、インフレーションが終了して以来、私たちの住む天の川銀河の近くとはいっさいの交流がなく、事実上「別の宇宙」だと言える。

注

- 太陽の大きさは、月の約400倍である。地球からの距離の比率と、大きさの比率がほぼ同じなので、太陽と月はほぼ同じ大きさに見える。この奇跡的な偶然のために、月が太陽をちょうど覆い隠す「皆既日食」や、「金環日食」(太陽の縁が輪っか状にわずかに残る日食)という現象が起きる。地球と月の間の距離は、長い歴史の中で変化しているので、私たちは太陽と月がほぼ同じ大きさに見える、奇跡的な時代に生きている、とも言える。

- 光速は相対性理論と密接に関係している。相対性理論は、運動速度によって、「時間の進み方は遅くなったり速くなったりする」といった驚くべき結論を導き出す、非常に面白い理論だ。相対性理論の一般向けの入門書はたくさん刊行されているので、興味をもたれた方はぜひ読んでみることをお薦めする。

- この段落で「インフレーションが終了して以来」と書いたのには実は深いわけがある。インフレーションの前には、私たちが現在いる場所と観測可能な領域の外も何らかの交流があったはずだと考えられているのだ。この辺りの話は、連載の後の回で「地平線問題」というテーマを取り上げるときに詳しく解説する。