「無」から生じた無数の宇宙

執筆:松下安武 監修:野村泰紀

2023年12月1日

宇宙には「始まり」がある?

今回は「宇宙の始まり」について考えていこう。そもそも宇宙に始まりなんてあるのだろうか? 宇宙に始まりがあるとしたら、それはどのようなものだったのだろうか? 実はこの問いへの答えを追究した先に、「宇宙は無数に存在する」というマルチバース宇宙論につながる宇宙像が立ち現れてくることになる。

さて、宇宙論の土台となっている一般相対性理論の生みの親、アルベルト・アインシュタインは、宇宙に始まりはなく、永遠の過去から永遠の未来まで、宇宙は大きさを変えずに存在していたはずだ、と考えていた。宇宙は永遠不変で「静的」だというわけだ。しかし1929年、衝撃的な事実が明らかになる。天文学者エドウィン・ハッブル(1889~1953)の天文観測によって、宇宙が膨張していることが明らかになったのだ。宇宙は永遠不変ではなく、「動的」な存在だったのである。

宇宙が膨張しているのなら、時間を遡るほど宇宙は小さかったことになりそうだ。そして宇宙の大きさは、最終的にはゼロにまで行きつくように思える。宇宙の大きさがゼロになってしまえば、それより小さくはなれない。つまり、宇宙の歴史はそれより過去に遡れないことになるので、その瞬間が「宇宙の始まり」だということになる。そのため、ハッブルの発見以後、徐々に「宇宙には始まりがあった」と考えられるようになっていく。

銀河までの距離や銀河の速度はどう測る?

では、ハッブルは具体的にはいったいどのようなことを発見したのだろうか? ハッブルは望遠鏡を使って、たくさんの銀河について、地球からの距離と速度を測った。こう言うのは簡単だが、実は天体までの距離やその速度を測ることはそう簡単ではない。

距離については色々な推定方法があるのだが、ハッブルが主に使ったのは、銀河に含まれる「セファイド変光星(ケフェウス座デルタ型変光星)」という恒星の明るさを使った方法だ。

夜空の星たちの見かけの明るさは「等級」で表される。6等が暗い夜空でぎりぎり肉眼で見える明るさで、数値が小さいほど明るい星ということになる。例えば、2等星は見かけの明るさが1.5等より暗く、2.5等までの星のことを言う。1等の違いは約2.5倍の明るさの違い、5等の違いは100倍の明るさの違いに相当する。

ただし、同じ等級の星でも、近くの一定の距離から見た場合の「本当の明るさ(絶対等級)」が同じかどうかは分からない(1)。本当は比較的暗い星でも近くにあれば明るく見えるし、本当は明るい星でも遠くにあれば暗く見えるからだ。

例えば、冬の夜空に輝く、鼓のような形をしたオリオン座のベテルギウス(勇者オリオンの右肩に位置する)は、明るさが変動する変光星の一種で、その明るさは0等~1.3等だ。地球からの距離は約550光年である。同じく冬の星座、おおいぬ座のシリウス(犬の鼻先に位置する)は全天で一番明るい恒星で(ただし太陽は除く)、マイナス1.5等にもなるが、地球からの距離はわずか8.6光年である(といっても約80兆キロメートルもあるのだが……)。シリウスは比較的地球から近いため、明るく見えているが、本当の明るさで比較すると、ベテルギウスの方が1000倍程度も明るいのである(2)。

天体から放たれた光は遠くに進むほど広がっていき、薄まっていく。そのため天体の見かけの明るさは、距離の2乗に反比例して暗くなっていく。つまり同じ明るさの天体でも、距離が2倍になれば明るさは4分の1になり、距離が3倍になれば明るさは9分の1になるのだ。ということは、その天体の本当の明るさが分かっていれば、見かけの明るさから距離を推定できることになる。

ハッブルが使ったセファイド変光星は、1~200日ほどの周期で膨張と収縮を繰り返し、それに伴って明るさを変化させる恒星である。明るさが変化する周期と本当の明るさの平均値には一定の関係(周期が長いほど明るい)があることが過去の観測から分かっているので、明るさが変化する周期を測れば本当の明るさが推定できる。こうしてハッブルは銀河に含まれるセファイド変光星を使って、その見かけの明るさから銀河までの距離を推定したのだ。

一方、銀河の速度は「赤方偏移」という現象を利用して推定された。赤方偏移とは、天体が放った光の波長が伸びる(赤みを帯びる)現象である。目に見える可視光線では、赤色が最も波長が長いので、「赤」方偏移と呼ばれるわけだ。なお、天体が放った光の波長が縮む場合は「青方偏移」と呼ばれる(ただし、可視光線で一番波長が短いのは紫色である)。

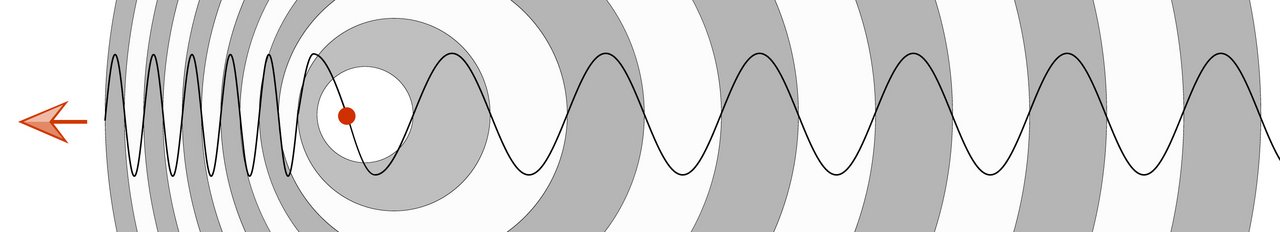

赤方偏移や青方偏移とよく似た現象は日常生活でもしばしば経験する。救急車などのサイレンの「ドップラー効果」だ(図1)。救急車のサイレンが途中から低く聞こえる、あの現象だ。救急車が近づいている間は音の波長が縮み(振動数が高くなり)、高く聞こえる。逆に救急車が遠ざかっている間は、音の波長が伸び(振動数が低くなり)、低く聞こえるのである。このように音源(もしくは光などの波の発生源)や観測者の運動速度に応じて、音の波長が変化する現象をドップラー効果と呼ぶ。逆に、波長の変化量から、波の発生源の速度を求めることもできる。

図1 ドップラー効果。赤の点が波の発生源で左に進んでいる。進行方向では波長が縮み、その反対側では波長が伸びる。

銀河の観測の場合、銀河の発する光の波長を詳しく分析することで、元々の光からどれだけ波長が伸びたのかが分かり、そこから銀河が遠ざかる速度(または近づいている速度)が分かるわけだ。ただし、この方法では、銀河と地球を結んだ方向(視線方向)の速度、つまり手前向き、もしくは奥向きの速度の成分しか分からない(3)。

「遠い距離にある銀河ほど、速く遠ざかっている」この観測事実が意味することとは?

さて、以上のような方法で、ハッブルが様々な銀河までの距離と速度を測ってみたところ、「遠い距離にある銀河ほど、私たちがいる天の川銀河から速く遠ざかっている」ということが判明した。天の川銀河からの距離が2倍になると銀河の遠ざかる速度も約2倍に、距離が3倍になると遠ざかる速度も約3倍になっていたのだ。つまり、「銀河が遠ざかる速度は、銀河までの距離に比例する」ということになる。この法則性は「ハッブル-ルメートルの法則」と呼ばれている(4)。

これは一見すると、あたかも地球を含む天の川銀河が宇宙の中心にあり、すべての銀河が天の川銀河を中心にして飛び去りつつあることを意味しているようにも思える。しかし本連載の第1回でも紹介したように、天の川銀河が宇宙の中心、つまり宇宙で特別な場所にあるとは考えられない。そのような宇宙の見方は、地球を宇宙の中心だと考えた天動説の時代に逆戻りするものだからだ。

では、どのように考えればよいのだろうか? 科学者たちは、「他の銀河も天の川銀河と同等であるはずで、他の銀河から見ても同じ法則が成り立つはずだ」と考えた。つまり、天の川銀河から見て、「遠い距離にある銀河ほど、速く遠ざかっている」のなら、別の銀河から見ても、同じように「遠い距離にある銀河ほど、速く遠ざかっている」ということになる。一見、そんなことは不可能に思えるかもしれないが、実は「宇宙空間は膨張している」と考えると、このことをうまく説明できる。

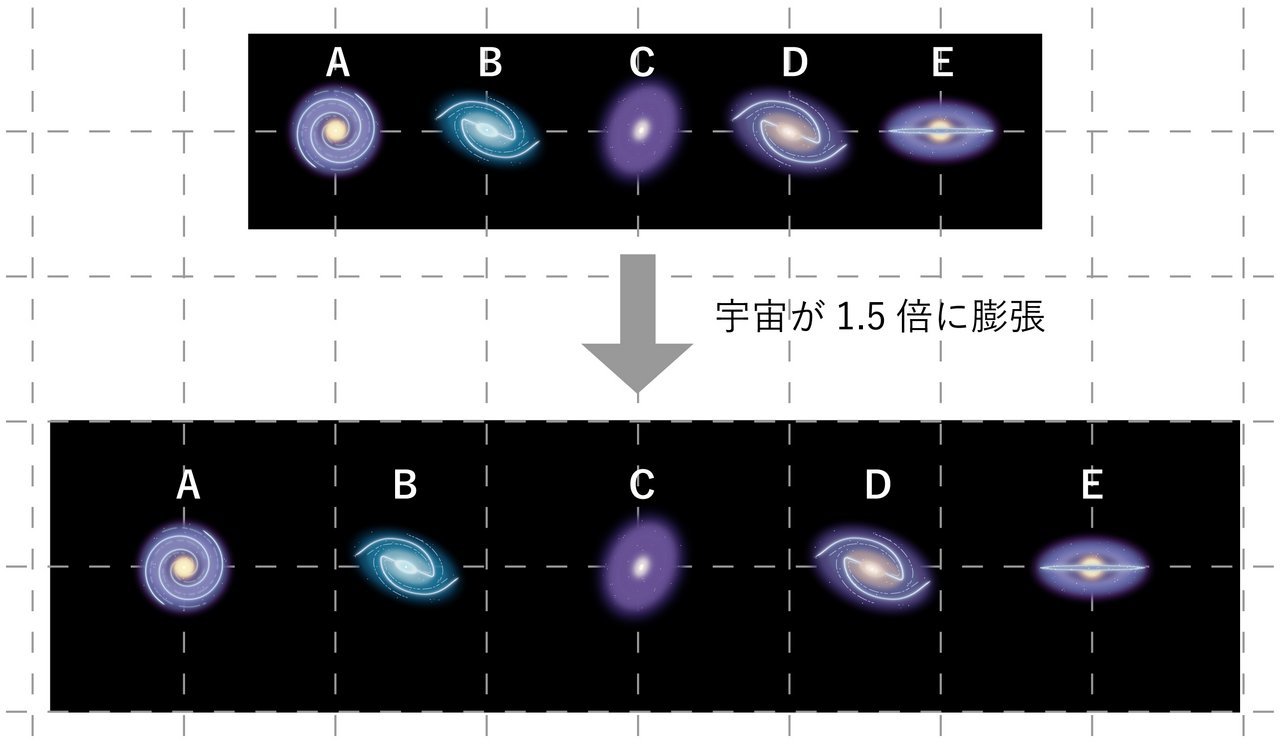

図2を見てほしい。上側の宇宙と下側の宇宙を比較すると、宇宙は1.5倍に膨張している(横方向の膨張のみ描いている)。図では銀河Cがあたかも宇宙の中心にあるかのように描いてあるが、これはスペースの都合上の問題だ。実際の宇宙は、左側にも右側にも(上下や手前・奥方向にも)続いており、銀河Cが宇宙の中心にあるというわけではない。

図2 宇宙の膨張。どの銀河から見ても「遠い距離にある銀河ほど、速く遠ざかっている」という「ハッブル-ルメートルの法則」が成り立っている。[NASAのイラストを改変]

さて、銀河Aから見ると、銀河Bは元の距離と比較して0.5マス分遠ざかっており、銀河Cは1マス分、銀河Dは1.5マス分、銀河Eは2マス分遠ざかっている。つまり銀河Aから見ると、遠い距離にある銀河ほど、速く遠ざかっていることになる。

今度は銀河Cから見てみよう。銀河Cから見ると、銀河Bと銀河Dは元の距離と比較して0.5マス分遠ざかっており、銀河Aと銀河Eは1マス分遠ざかっている。つまり、銀河Cから見ても、遠い距離にある銀河ほど、速く遠ざかっていることになる。他の銀河についても試してみてほしい。どの銀河から見ても、遠い距離にある銀河ほど、速く遠ざかっているはずだ。

以上のことから、ハッブルが発見した「遠い距離にある銀河ほど、速く遠ざかっている」という観測事実は、宇宙が膨張していることを意味している、と考えられるようになったのである(5)。

宇宙は密度無限大の「特異点」から生まれた?

冒頭でも述べたが、現在の宇宙が膨張しているのなら、時間を遡るほど宇宙は小さかったことになり、最終的には小さな点(体積ゼロ)にまで縮んでしまうことになりそうだ。これが、非常に単純に考えた場合の「宇宙誕生の瞬間」である。

ただし以上の考え方は厳密に言えば正しくない。前回(「宇宙は有限? 無限?」)の内容を踏まえると、もし宇宙が無限だったら、つまり宇宙の体積が無限大だったら、無限大(∞)を何分の1に縮めようが無限大のままなので、「宇宙全体」は小さくならず、体積は無限大のままだからだ。

とはいえ、宇宙全体の体積が無限大の場合でも、「現在観測可能な領域(半径138億光年の球内)」については、「時間を遡るほど小さかった」と言える。つまり、「時間を遡るほど宇宙は小さかった」といった場合の「宇宙」とは、「現在観測可能な領域」のことを指していると考えればよいのだ。

話を宇宙誕生の頃に戻そう。現在観測可能な領域には2000億個~2兆個もの銀河が存在するが、宇宙誕生の頃には、この膨大な数の銀河を形づくっている物質がすべて小さな空間にギュウギュウに押し込められていたことになる。

物理学者ジョージ・ガモフ(1904~1968)は、この頃の宇宙は超高密度、超高温の火の玉のような状態だったと考えた。そして宇宙の歴史は、この火の玉の爆発的な膨張によって始まったと主張した。このような宇宙の始まりが、いわゆる「ビッグバン(Big Bang)」である。

さて、上述したように単純に考えると、宇宙誕生の瞬間は、宇宙(現在観測可能な領域)の体積がゼロだったことになる。このときの密度を考えてみよう。密度は、物質の質量を体積で割ることで求められる。このときの全物質の質量をxとすると、体積はゼロなので、密度はx÷0=∞(無限大)ということになる(6)。このような密度が無限大の点は「特異点」と呼ばれる。

宇宙誕生の瞬間が特異点になってしまうのは、物理学者たちにとっては大問題である。なぜなら、特異点を前にすると、物理学の理論は完全に予測能力を失ってしまうからだ。つまり、そこで何が起きるのかが全く分からなくなってしまうのだ。これは前回も紹介したように、「無限大にどんな数を足したり引いたりしても無限大のままで、どんな正の数を掛けたり、どんな正の数で割ったりしても、無限大のまま」という性質による。あらゆる計算が意味をなさなくなってしまうのだ。これは物理学の敗北であり、「宇宙はどのようにして誕生したのか」についての科学的な説明が不可能になることを意味する。それこそ宇宙誕生の瞬間は、超自然的な神のような存在を持ち出さないといけないことになってしまうのだ。

「無」から無数の宇宙が生まれた!?

しかし物理学者たちは諦めなかった。「宇宙誕生の瞬間も物理学で解き明かすことができるはずだ」という信念のもと、宇宙が特異点に潰れてしまうことを巧妙に避けて、宇宙誕生の謎を解き明かそうとする研究者が現れたのだ。その一人が物理学者アレキサンダー・ビレンキンである(7)。

ビレンキンは1982年、Physics Letters Bという物理学誌で、「『無』からの宇宙創成論」を発表した。論文のタイトルは「Creation of universes from nothing」である。ここで注目してほしいのは、論文タイトルの「universes」だ。universeは宇宙のことだが、それが複数形になっている。つまり、論文タイトルを直訳すると、「『無』からの宇宙たちの創造」といった意味になる。「無」から、今で言うマルチバース(無数の宇宙)が生まれた、と主張しているのだ。

これだけ聞いても何のことやら分からないだろう。まずはビレンキンのいう「無」、論文タイトルの「nothing」が何を意味するのか、から見ていこう。

有限の宇宙を考えよう。つまり前回紹介した、まっすぐに引いた直線が元の場所に戻ってくるような、曲がって閉じた宇宙だ。宇宙の中には、無数の銀河などの物質がある。また、たくさんの光が宇宙の中を飛び交っている。これらをすべて取り除くと、空っぽの空間だけが残る。この空っぽの宇宙の体積を限りなくゼロに近づけていったもの、それがビレンキンが考えた「無」だ。なかなかイメージしづらい概念だが、とりあえず先に進もう。

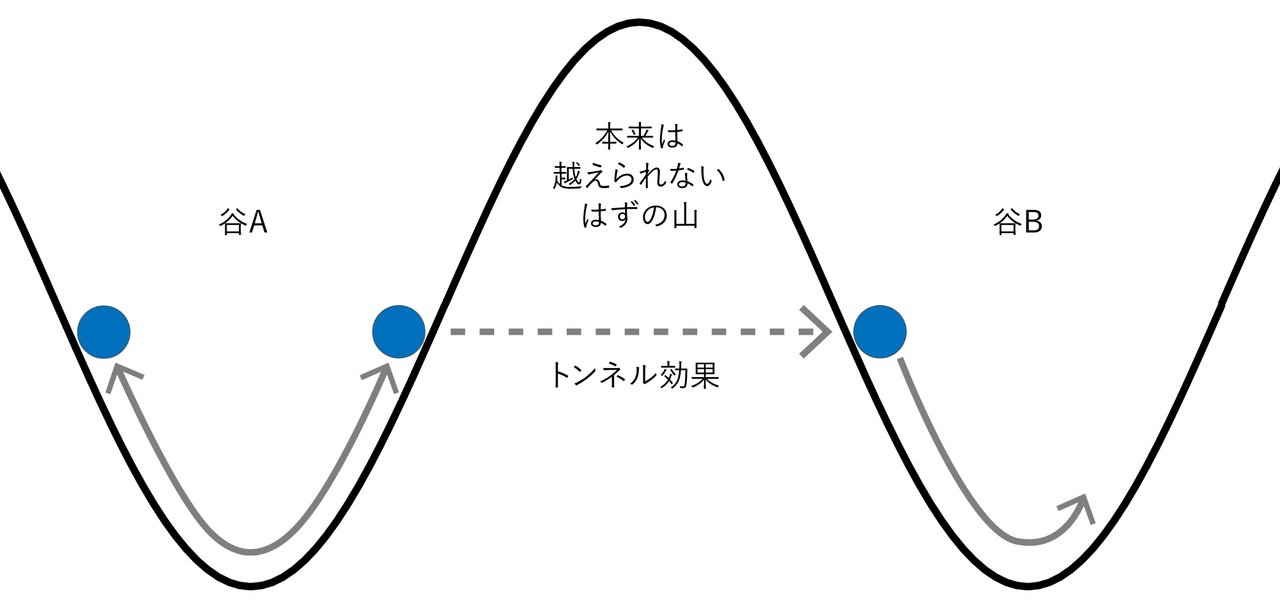

今度はビレンキンが「無」から宇宙を生むのに使った「トンネル効果」について説明しよう。下の図3のような谷Aと谷Bを考える。二つの谷は、山によって隔てられており、谷Aにあるボールは谷Bに移動することはできない。

図3 トンネル効果。電子のようなミクロな粒子は本来は越えられないはずの山をすり抜けることがある。これが「トンネル効果」である。

しかし原子のサイズ程度より小さなミクロな世界では、この常識が覆される。谷Aにあった電子のようなミクロな粒子は山をすり抜けて、いつの間にか谷Bに移動するという現象が起きるのだ。これがトンネル効果である。トンネル効果は、前回も登場したミクロな世界の物理学「量子論」によって説明される不思議な現象だ。トンネル効果は、本来は起きないはずの「二つの状態の移り変わり」を引き起こす、量子論にもとづいた現象だと言うこともできる(上の図で言うと、谷Aに電子がいる状態から、谷Bに電子がいる状態への移り変わり)。

ビレンキンは、「無」の状態が、「原子核より小さいものの、有限の大きさをもつ空間」という状態に、トンネル効果によって突然移り変われることを理論的に示した。そしてビレンキンは「原子核より小さいものの、有限の大きさをもつ空間」がすぐにインフレーション(急激な空間の膨張)を起こし、広大な宇宙へと成長した、と考えたのである。

「無」は体積がゼロだが、質量もゼロなので、密度無限大の特異点ではない。無から生まれた「有限の大きさをもつ空間」も体積がゼロではないので、特異点ではない。ビレンキンはこのようにして特異点を巧みに避けて、宇宙誕生の瞬間を説明したのである。

ビレンキンは著書『多世界宇宙の探検』(日経BP社、2007年刊、原題はMANY WORLDS IN ONE)の中で、「無」から誕生したのは私たちの宇宙だけではない、と論じている。「無」から生じた小さな宇宙の多くは、すぐに縮んで再び「無」に帰したと考えられるという。そして「無」から生じた小さな宇宙のうち、ある程度大きいサイズで生まれ、条件を満たしたものだけが、インフレーションを起こし、広大な宇宙へと成長した。そして広大な宇宙へと成長したのは、私たちの宇宙だけではないのだという。つまり「無」からは無数の宇宙が誕生したことになる。何とも不思議な話だが、ビレンキンは以上のシナリオを既存の物理学理論を使って構築したのである。

なお、「無」から誕生した無数の宇宙はお互いに完全に独立しており、空間的なつながりはないという。つまり、私たちが「別の宇宙」に行くことはできないし、別の宇宙の存在を確かめるすべはないようだ。

ビレンキンの言う「無」は、完全な無ではない?

ビレンキンは「無」がトンネル効果を起こしたと考えたわけだが、トンネル効果というのは、原子核や電子といった実在する粒子に対して適用される量子論という理論に基づいた現象だ。その量子論やトンネル効果が「無」に適用できるのだろうか?

ビレンキンはこのことについて、『多世界宇宙の探検』の中で以下のように述べている。「ここでいう『無』の状態と、『絶対的な何もないこと』とを同一視することはできません。トンネル効果は量子力学の法則によって説明されるので、ここでいう『無』は、量子力学の法則に従っているのです。たとえ、宇宙がなくても、物理学の法則は存在したにちがいありません」。

つまりビレンキンの言う「無(nothing)」は、完全な無というよりは、物理学の法則が適用できる何らかの状態だということになりそうだ。実は、本記事では、そういったニュアンスを込めて、ややしつこいくらいに「無」とカギ括弧付きで表現してきたのである。

なお、上の引用文中に登場する「量子力学」とは、量子論に含まれる、最も基礎的な理論である。量子力学を含み、量子力学を基礎として構築された様々な理論の総称が「量子論」である。

さて、さらに読者を混乱させるかもしれないが、ビレンキンのいう「無」は、空間がないどころか、時間さえもない状態だとされる。一般相対性理論によると、空間と時間は一体のものだと考えられており、まとめて「時空」と呼ばれている。空間がなければ時間もないのだ。つまり、「無」からの宇宙創成には、時間的な「前」がない。「無」からの宇宙創成の際に時間も生まれた、ということになる。

こんな話を聞いて、頭がクラクラしてしまったとしても仕方がない。この辺りの話は科学と哲学の境界ともいえる領域で、「時間とは何か?」という問いは、現代物理学の中でも最大級の謎の一つなのだ。本連載では、こういった頭がクラクラしてしまう話がこの後も度々出てくるが、そういったところをむしろ楽しみながら読んでいただけると幸いだ。

いずれにせよ、「無」からの宇宙創成論は、それまで宗教の言葉でしか語られることがなかった「この世界の始まり」について、物理学の言葉によって説明を試みたという点で、非常に画期的なものだったと言える。しかし、ここで注意したいのは、ビレンキンの「無」からの宇宙創成論はまだ仮説の段階だということである(8)。

ビレンキンは宇宙論の土台となっている「一般相対性理論」と、トンネル効果などを記述する「量子論」をある意味でつぎはぎするような形で、「無」からの宇宙創成論を組み立てた。しかし、これは暫定的なやり方であり、最終的には一般相対性理論と量子論を融合させた“究極の理論”(「量子重力理論」と呼ばれる)を使って、本当に「無」から宇宙が誕生しうるかを検証する必要がある。しかし、一般相対性理論と量子論を融合しようとする試みは理論物理学者たちによって何十年にもわたって試みられているが、いまだ実現していない。

なお、その究極の理論の有力候補が、第1回の冒頭でも簡単に触れた「超ひも理論(超弦理論)」である。超ひも理論とは、電子などの素粒子(それ以上分割できない粒子)を長さをもつ「ひも(弦)」だと考える理論だ。超ひも理論の発展によって、近年、マルチバース宇宙論は新たな展開を見せているのだが、それについては後の回で詳しく紹介しよう。

第3回の要点

- 現在の宇宙は膨張していることが天文観測によって分かっている。

- ビレンキンは、物質も光も存在せず、空間や時間さえも存在しない「無」から、無数の宇宙が誕生したとする、「無」からの宇宙創成論を唱えた。

- 「無」からの宇宙創成論は、あくまで仮説段階であり、この仮説が正しいかどうかは、量子論と一般相対性理論を融合させた「量子重力理論」を使って検証する必要がある。しかし量子重力理論は未完成である。

注

- 絶対等級は、「その天体から約32.6光年離れた場所から見たときの明るさ」と定義されている。約32.6光年と聞くと中途半端な値に思えるが、ちょうど10パーセクという距離に当たる。パーセクは天文学でよく使われる距離の単位で、1パーセクは約3.26光年である。

- シリウスは肉眼では一つの星に見えるが、実際は明るいシリウスAと暗いシリウスBが互いの周囲をまわり合う連星だ。本文でベテルギウスと明るさを比較したのはシリウスAである。

- 天球(星々が貼りついているように見える仮想的な球面)の左右方向または上下方向(視線方向と直交する方向)の速度の成分は、天体を別の日に観測して、実際に天球上をどのくらい動いたかで推定することができる。ただし、その動きは一般に微々たるものなので、遠くの天体の動きを検出することは容易ではない。

- 以前は単に「ハッブルの法則」と呼ばれていた。しかし2018年、国際天文学連合はカトリックの司祭であり物理学者でもあるジョルジュ・ルメートル(1894~1966)の功績を称え、この法則を「ハッブル-ルメートルの法則」と呼ぶことを推奨する決議を行った。実はハッブルが法則を発見した当時、ルメートルもこの法則に到達しており、ハッブルに先んじて1927年にベルギーの学術誌で発表していたのだが、長い間、その功績が広く認知されていなかったのである。

- 歴史的経緯も踏まえて、銀河の赤方偏移(光の波長が伸びること)をドップラー効果に基づいて説明したが、厳密に言えば、宇宙膨張による赤方偏移とドップラー効果は異なる現象である。ドップラー効果では、波が発せられた際の波の発生源の速度と、観測者が波を受け取る際の観測者の速度によって、観測される波長の伸び縮みが起きる。一方、宇宙膨張による赤方偏移では、光が進んだ間に空間が膨張した量に応じて、波長が伸びる。実際の天文観測では、これらの効果が合わさって観測されることになる。

- 厳密に言えば、ゼロの割り算は数学では禁じられているので、高校数学で習う「極限」という数学的操作(この場合、割る数を限りなくゼロに近づけていく操作)を使って考えるのがより適切である。

- ビレンキンとは別のアプローチで特異点を避け、宇宙誕生の謎を解明しようとした人物にスティーヴン・ホーキング(1942~2018)がいる。ここでは詳しい説明は省略するが、ホーキングらの宇宙創成論は「無境界仮説」と呼ばれている。ホーキングは筋萎縮性側索硬化症(ALS)のため、体を自由に動かすことがほとんどできず、「車いすの天才物理学者」としても有名だった。また、世界的ベストセラー『ホーキング、宇宙を語る』(原題はA Brief History of Time)の著者としても知られる。

- 宇宙に始まりがあったかどうかも、最終的な結論が出ているわけではない。宇宙は永遠の過去から誕生と死を繰り返しているとする説もある。この場合の宇宙の死とは、空間が小さな点にまで潰れてしまうこと(ビッグクランチ)を指す。そのほかにも様々な説がある。