宇宙膨張の「加速」は、宇宙が無数に存在することを示唆している?

執筆:松下安武 監修:野村泰紀

2024年4月1日

物理学史上最大の微調整問題

前回は私たちの宇宙の物理定数が生命にとって都合のよい値にあたかも微調整されているかのように見えるという問題について紹介した。今回は物理学史上最大の微調整問題とも言われている「ダークエネルギー(暗黒エネルギー)」について取り上げよう。

ダークエネルギーとは、「宇宙の膨張を加速させている、空間に満ちた謎のエネルギー」のことだ。これだけ聞いても何のことやら分からないだろう。以下でじっくりと解説していく。

遠くの宇宙の膨張速度を調べよ!

本連載では既に宇宙の加速度的な膨張の話が何度も登場している。それは私たちの宇宙を生んだ「インフレ―ション」だ。インフレーションとは、塵ほどのサイズの空間が一瞬で広大な宇宙に成長してしまうような、とんでもない勢いの膨張だ。一方、現在の宇宙では、インフレーションよりは圧倒的に緩やかだが、膨張の速度が加速していることが20世紀終わりごろに明らかになっている。

宇宙の膨張が加速しているというのは、多くの宇宙論研究者にとってはかなり意外なことだった(1)。ボールを地面から上に向かって投げ上げることを考えよう。投げ上げられたボールは地球からの重力を受けて地面の方向に引っ張られるので徐々に減速していく。そして速度がゼロになったところで最高点に達し、その後、ボールは地面に向かって落下していく。宇宙膨張もこれと似ており、宇宙空間に存在するありとあらゆる物質の重力が空間の膨張を引き戻す方向に働くため、宇宙膨張は徐々に減速していくはずだと考えられていたのだ。

研究者たちは宇宙の膨張速度の移り変わりについて調べるため、天体までの距離と赤方偏移を数多くの天体で観測することを考えた。赤方偏移とは、天体から放たれた光が地球に届くまでの間に宇宙膨張の影響を受けて波長が伸びることを意味する。また、そのような波長の変化量のことも赤方偏移と呼ぶ。

本連載の第1回でも説明したが、宇宙の観測において「遠くは過去」である。光の速度は秒速30万キロメートルと、とてつもない速さではあるが有限であり、地球に届くまでには時間を要するからだ。つまり天体までの距離を測ることは、その天体の姿がどのくらい過去の姿なのかを知ることにつながる。

本連載の第3回で見たように、エドウィン・ハッブルは様々な距離にある銀河の速度を観測し、「銀河の後退速度(赤方偏移の量)は、銀河までの距離に比例する」ということを明らかにした(ハッブル-ルメートルの法則)。銀河の後退速度をv、銀河までの距離をrとすると、この法則は「v=H0r」と表すことができる。H0は「ハッブル定数」と呼ばれる比例定数で、現在の宇宙の膨張速度に相当する。ハッブルが観測したのは、私たちが住む天の川銀河から比較的近い場所にある銀河(つまり現在に近い銀河の姿)だったため、「現在」の宇宙の膨張速度が求められたわけだ。

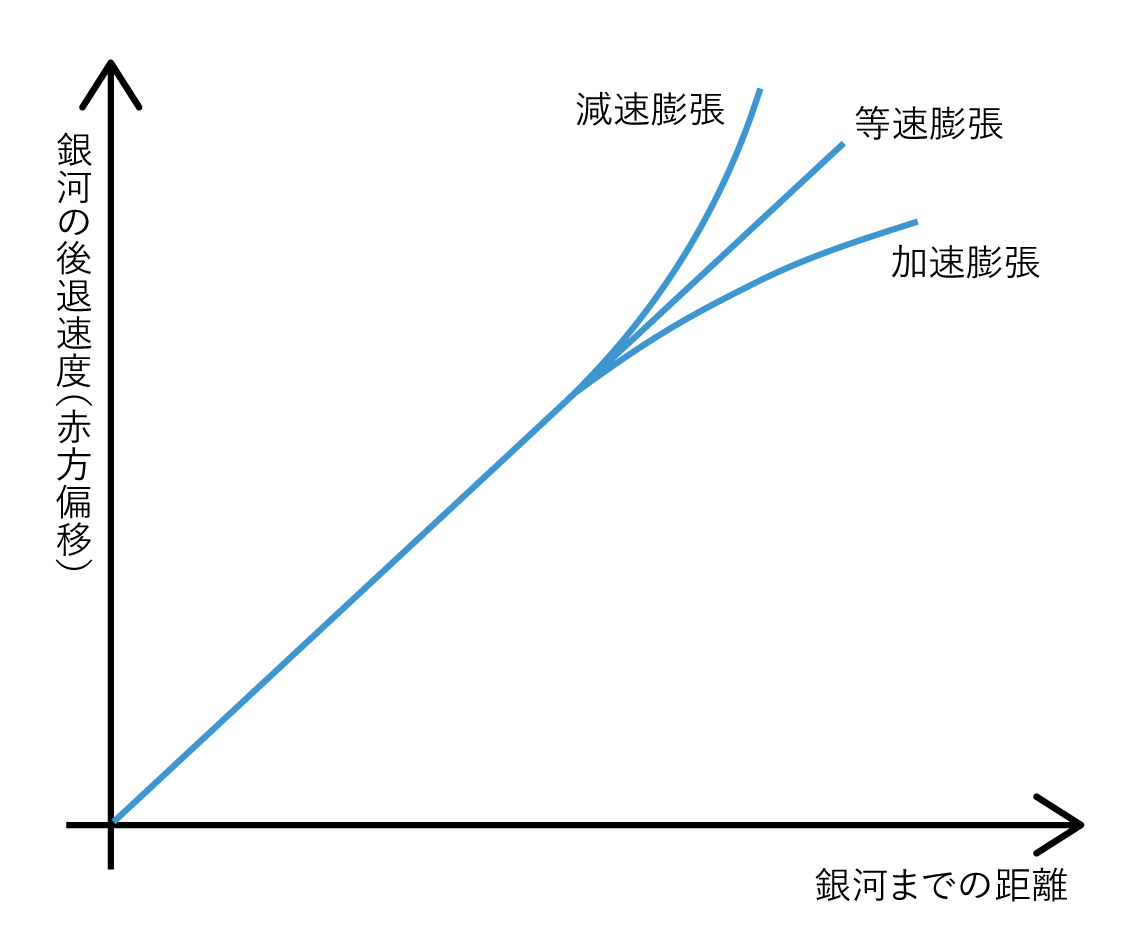

もし宇宙の膨張速度が一定ではないなら、遠くの銀河(過去の姿)を調べれば、この比例関係からのズレが見つかるはずだ。距離rを横軸、銀河の後退速度vを縦軸にしてグラフにした場合、そのグラフの傾きが宇宙の膨張速度に対応する。宇宙の膨張が減速していたら(過去の方が膨張速度が大きかったら)、グラフはrが大きくなるほど傾きが大きくなり、逆に膨張が加速していたら(過去の方が膨張速度が小さかったら)、グラフはrが大きくなるほど傾きが小さくなることになる。

遠くの宇宙までの距離は「Ⅰa型超新星」を使って測る

さて、以上のことを調べるのは一見簡単に思えるかもしれないが、実はかなり難しい。連載の第3回でも述べた通り、銀河までの距離を正確に推定することが難しいからだ。遠くにある天体ほど見かけの明るさは暗くなっていくので、本当の明るさ(絶対等級)が分かっていれば、見かけの明るさとの差から距離を推定することができる(2)。しかし本当の明るさが精度よく推定できる天体はそう多くはない。

ハッブルはセファイド変光星と呼ばれる、本当の明るさが精度よく推定できる天体を使って銀河までの距離を推定したが、セファイド変光星は所詮一つの恒星なので、距離が遠くなると見かけの明るさが暗くなりすぎてしまい、観測できなくなっていく。宇宙の膨張速度の歴史を調べるには、非常に遠く(過去)まで観測する必要があるため、本当の明るさが分かっている、極めて明るい天体が必要なのだ。

そこで使われたのが「Ia型超新星」と呼ばれる天体の爆発現象だ。どのIa型超新星も、最大の明るさになったときの絶対等級がほぼ同じなので、距離の推定に使えるのである。どのIa型超新星も完全に同じ明るさとまでは言えないが、詳しい観測によってその補正を行うこともできる。

超新星とは星の爆発現象であり、超新星爆発とも呼ばれ、いくつかのタイプがある。一つまたは二つの星による爆発にもかかわらず、一時的に極めて明るく輝き、その明るさは数百億~数千億の恒星からなる銀河の明るさに匹敵するというのだから驚きだ。元は肉眼で見えないような暗い星が突然明るくなるため、夜空に新しい星が現れたように見える。そのため、「極めて明るい新しい星」という意味で超新星(supernova)と呼ばれるのである(なお、新星[nova]と呼ばれる規模が小さい別のメカニズムの爆発現象もある)。超新星という名は一見、天体の名前のように思えてしまうが、正しくは天体が起こす「現象」である。

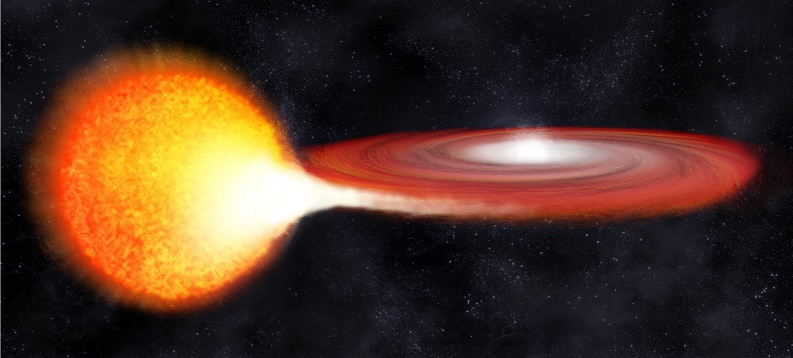

遠い宇宙の距離測定に使われるIa型超新星は「白色矮星」という地球サイズの小さな天体が起こす爆発現象である。白色矮星とは、太陽のような比較的軽い(質量の小さい)恒星が生涯を終えた後に残される高密度な天体だ。

太陽の質量の0.08倍から8倍程度の恒星は晩年、自身のガスを周囲に放出して軽くなっていく。そして最終的に恒星の中心部だけが残って、白色矮星となるのである。白色矮星は核融合反応を起こしておらず、余熱で輝いている天体だと言える。非常に高密度で、1立方センチメートル(1cc)あたり何と1トンにも達する。

白色矮星の周囲には、元の恒星が放出したガスが分布しており、そのガスは白色矮星が放つ紫外線を受けて輝く。こういった天体は「惑星状星雲」と呼ばれ、様々な形状のものがあり、天文ファンにはおなじみの存在だ(写真1)。ちなみに「惑星状」と呼ばれているのは、昔の望遠鏡では、恒星のような点ではなく、広がりをもつ惑星のように見えていたことに由来する。現在の高性能な望遠鏡で撮影された天文写真で見ると、惑星のようには見えない。

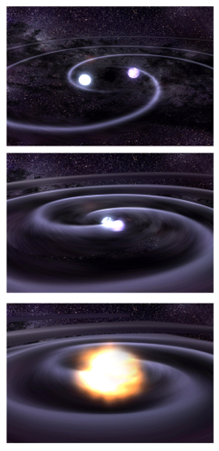

白色矮星が実際にどういう過程を経て爆発に至るのかは、完全には分かっていないが、白色矮星が別の恒星または白色矮星と連星(互いの周囲をまわり合う天体のペア)を作っているときに起きると考えられている。具体的には、①連星を形成している恒星のガスを白色矮星が重力で引き寄せ、白色矮星の質量が限界値(太陽の質量の約1.4倍)に達したところで急激な核融合反応が起きて爆発するという説(図2)と、②白色矮星どうしの連星が合体して爆発するという説(図3)がある。近年の研究では、Ia型超新星のメカニズムはこのどちらか一方ではなく、どちらのタイプもある、という見方が有力になってきているようだ。

図3 白色矮星の連星の想像図。最終的に合体し、Ia型超新星爆発を起こすと考えられている。[NASA/Dana Berry, Sky Works Digital]

ちなみにIa型超新星は爆発の際に核反応を起こし、鉄の仲間の元素(鉄族元素)などを大量に合成することが分かっている。具体的には、鉄、コバルト、ニッケル、クロム、マンガンなどである。これらが巡り巡って原始の地球の材料となり、私たちはそれを利用しているのだ。建物の鉄骨、車のボディ、キッチンのステンレス製のシンク、スプーンやフォーク、ナイフなど、身のまわりの鉄製品はIa型超新星の賜物なのである。

二つの独立したチームによる加速膨張の発見

宇宙膨張の話に戻そう。20世紀の終わりごろ、Ia型超新星を使って宇宙膨張の変化の歴史を調べようと、二つのグループが観測を開始した。1988年に発足したアメリカのソール・パールムッターのグループと、1995年に発足したオーストラリアのブライアン・シュミットのグループである。

Ia型超新星は一つの銀河で数百年に1回しか起きない稀な現象なので、見つけるためには多数の銀河を観測する必要がある。両グループは高感度のセンサーを使って、夜空の広い範囲を継続的に観測し、明るさが変化する天体を探した。ただしIa型超新星以外にも明るさが変化する天体はたくさんあるので、その中からIa型超新星の特徴をもった天体をさらに探し出す必要がある。Ia型超新星らしき天体が見つかったら、すぐにその天体を詳しく追加観測し、明るさの変化の仕方を調べ、距離を見積もり、赤方偏移(どれだけ光の波長が伸びているか)を調べる。なかなか根気のいる研究だ。

以上のような観測によって、1990年代末に宇宙の膨張速度は加速していることが明らかになった。その後、加速膨張は様々な天文観測によっても確かめられており、現在ではほぼ疑いようのない事実だとみなされている。それを受け、宇宙の加速膨張を発見した研究グループを主導したパールムッターとシュミット、そしてシュミットと同じグループのアダム・リースは、2011年のノーベル物理学賞を受賞している。

ダークエネルギーは空間が膨張すると、その分だけ増える!

宇宙が加速膨張しているとして、その加速膨張は何が引き起こしているのだろうか? 前述したように、宇宙に存在する銀河などの普通の物質の重力は、宇宙の膨張を減速させる方向に作用する。宇宙の膨張を加速させるには、普通の物質が及ぼす引力的な重力ではなく、反発力(斥力)に相当する重力を及ぼす何かが必要だ。実は、宇宙論の基礎となっている一般相対性理論の産みの親、アインシュタインが、そのような性質をもつものの存在をある意味で予言していた。

アインシュタインは、一般相対性理論に基づいて考えると、物質の重力によって宇宙は収縮を始めてしまうことに気づいた。宇宙は永遠不変で膨張も収縮もしない「静的なもの」であるはずだと、アインシュタインは考えていたため、彼は一般相対性理論の基礎方程式であるアインシュタイン方程式に、空間を押し広げる作用をもつこともできる定数を書き加えた。

アインシュタインはこの定数を加えることによって、ある意味、意図的に、膨張も収縮もしない静的な宇宙の数学的モデルを導き出したのだ。この定数は「宇宙定数」と呼ばれている。宇宙定数は、定数なので宇宙のどこでも、宇宙のどの時代でも一定(時間や場所に依存しない定数)の値を取る、ということになる。

しかし連載の第3回でも紹介したように、その後、宇宙は膨張していることが発見され、宇宙が静的ではなく動的であることが明らかになる。そのため、アインシュタインは宇宙定数についての主張を撤回し、アインシュタイン方程式から宇宙定数を取り除くことになった。

その後、数十年の時を経て1990年代末に前述した二つの独立したグループから「宇宙の膨張は加速している」とする観測結果が発表された。すると、にわかに宇宙定数が再び脚光を浴びることになる。アインシュタイン方程式にはやはり宇宙定数が必要だったのだ。

ところで宇宙定数とは、実際にはいったい何なのだろうか。普通の物質であれば、重力は引力になるはずなので、宇宙定数のようには振る舞わない。実は宇宙定数は、宇宙空間を満たす何らかのエネルギーを表すものだと考えられている。今のところ正体は不明で、その未知のエネルギーは「ダークエネルギー(暗黒エネルギー)」と呼ばれている。

宇宙論には、ダークエネルギーに似た言葉として、「ダークマター(暗黒物質)」というものも登場する。ダークマターとは目には見えない未知の物質のことである。宇宙には、原子からなる普通の物質の約5倍もの質量のダークマターが存在することが分かっている。

ダークマターはあくまで「物質」なので、周囲に引力としての重力を及ぼす。普通の物質と同じように、宇宙に濃淡をもって存在しており、銀河や銀河団、銀河の大規模構造を包み込むようにして分布していると考えられている。

一方、ダークエネルギーは、宇宙空間に一様に分布していると考えられている。つまり、濃淡がなく、一定の密度でのっぺりと空間を満たしているのだ。

宇宙定数(=ダークエネルギー)は場所にも時間にも依存せず一定だと上では述べたが、宇宙が膨張していることを踏まえると、ダークエネルギーは宇宙が膨張しても一定の密度を保つ、ということになる。これはとても奇妙だ。普通の物質やダークマターは、空間が膨張すれば(空間の体積が増えれば)密度は減る。「密度=質量÷体積」だからだ。つまり、ダークエネルギーは空間が膨張すれば、その分だけ増える、ということになる。ダークエネルギーは空間自体がもつ(空間自体に付随した)エネルギーなのである。

真空はエネルギーをもっている

ダークエネルギーの正体はいまだ不明だが、有力な候補として「真空のエネルギー」が考えられている。

ミクロな世界の物理学である量子論によると、あらゆるものは常に揺らいでいるとされるが、真空も例外ではない。真空とは本来、空間から物質や光などを取り除いた“空っぽ”の空間のことを指すが、量子論によると、真空も常に揺らいでおり、空っぽのままではいられない。空間をミクロなスケールでのぞいて見ると、短い時間スケールでは、様々な素粒子(光子や電子・陽電子など)が生まれては消えるということを繰り返していると考えられているのだ。これらはほんの一瞬しか存在できない、はかない存在であり、仮想粒子(バーチャル粒子)と呼ばれている。このような仮想粒子の存在によって、真空はエネルギーをもつようになるのである。

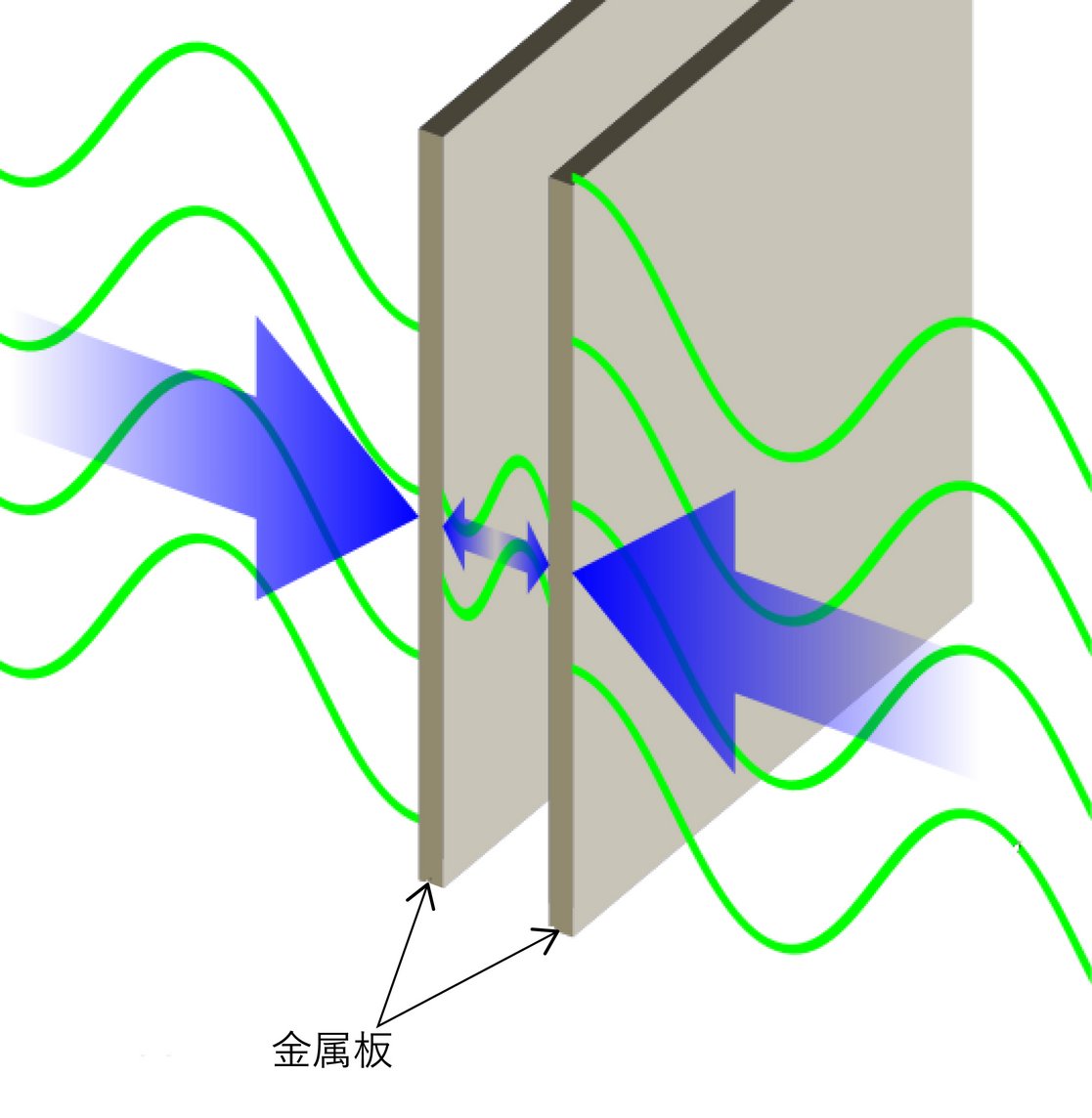

仮想粒子は通常の実験では検出できないが、「カシミール効果」と呼ばれる現象の観測によって、間接的にその存在が実証されている。カシミール効果とは、真空中にわずかに離して置かれた2枚の金属板が引き合うという現象である。

図4 カシミール効果。真空中に少し離して置かれた2枚の金属板が引き合う現象。[Emok]

2枚の金属板に挟まれた領域は、金属板に邪魔されて存在できる仮想粒子に制約が生じ、数が少なくなる(3)。その結果、仮想粒子による圧力が金属板の間の空間では弱くなり、結果として金属板が接近する方向に力が生じるわけだ。カシミール効果は真空がエネルギーをもっていることを示している。

カシミール効果は1948年にオランダの物理学者ヘンドリック・カシミール(1909~2000)によって理論的に予言され、1997年にアメリカの物理学者スティーブ・ラモローによって実験で確かめられている。

理論値と観測値の史上最大の不一致

では実際に真空はどのくらいのエネルギーをもっているのだろうか? 量子論に基づいて真空のエネルギーとして妥当な値を計算してみると、宇宙の加速膨張を引き起こしているダークエネルギーと比べて、何と120桁程度も大きい値になってしまうことが分かっている。120倍ではない。120桁である。1兆倍(1012倍)は12桁の違いに当たるので、120桁の違いとは、1兆倍の1兆倍の1兆倍の1兆倍の1兆倍の1兆倍の1兆倍の1兆倍の1兆倍の1兆倍(1兆を掛けるという計算を10回繰り返す)ということになる。

ダークエネルギーの値は天文観測に基づいて求められたものなので、理論予想値と観測値が120桁も食い違っているわけだ。これは物理学における理論と観測の史上最大の不一致だとみなされている。

このような食い違いに加えて、物理学者たちは、ダークエネルギーの観測値が極めて小さい値ながらもゼロではないことにも戸惑った。真空のエネルギーを理論予想値よりも劇的に小さくする何らかの仕組みが仮にあったとしても、最も自然なのは真空のエネルギーの値を完全に相殺してゼロにするようなものだと考えられるからだ。

例えば、静電気を考えてみよう。乾燥した冬のある日、あなたの体は知らぬ間に大量の静電気を帯びていた。そして金属製のドアノブを触ったときにビリっと電気が走って驚いてしまう。そんな経験は誰にでもあるだろう。このとき、あなたの体に蓄えられた大量の静電気は何もないところから生じたのだろうか? そんなはずはない。あなたの体がXという量の電気を帯びていたとしたら、どこかにちょうどそれと相殺する、-Xの電気が生じているはずである。

あらゆる物質は原子でできており、原子は本来、電気的に中性である。静電気が生じるときには、ある原子のもつ電子が他の原子に移動する、ということが起きている。つまり、どこかでプラスの電気が生じたら、必ずそれと相殺する大きさのマイナスの電気が生じているのである。

真空のエネルギーもこれと似た話だと考えると、私たちはプラスの電気に相当するものだけを知っていて、マイナスの電気に相当するものを見落としている、ということになる。その場合、未知の仕組みが解明されれば、膨大な値に思えた真空のエネルギーはきれいにゼロになるはずだ。しかし、現在までのところ、そのような仕組みは見つかっていない。しかも多くの物理学者たちは、そのような仕組みはどうやらなさそうだと考えている。ダークエネルギーの理論予想値と観測値の不一致の問題は、“正攻法”では解決しそうにないのだ。

なぜダークエネルギーと物質の密度は同程度なのか?

ダークエネルギーの値には、もう一つ奇妙な点がある。

天文観測によると、現在の宇宙のダークエネルギーの密度と物質の密度(原子からなる普通の物質とダークマターの合計)の比は、おおよそ7:3であることが分かっている(4)。数倍の差はあるが桁は同じであり、観測されているダークエネルギーの密度と物質の密度は、おおざっぱに言えば、“同程度の値”だと言える。実はこれもよくよく考えてみれば、非常に奇妙なことなのだ。なぜだろうか?

現在の宇宙は膨張しているが、物質の密度は空間が膨張すると薄まり、その値は小さくなっていく。逆に時間を遡って考えると、私たちの宇宙(泡宇宙)が誕生した直後の物質の密度は、今よりも何桁も何十桁も大きかったことになる。一方で、ダークエネルギーの密度は空間が膨張してもずっと一定だと考えられているので、私たちの宇宙が誕生した直後は、ダークエネルギーの密度は物質の密度と比べて何十桁も小さく、無視できるほどの大きさしかなかったということになる。

それが私たちの宇宙が誕生してから138億年が経った現在、なぜかダークエネルギーと物質の密度は同程度の大きさ(桁が同じくらい)になっている。もしダークエネルギーの密度が今よりも何桁も小さかったら、天文観測でその存在に人類が気づくことは難しかっただろう。

現在のダークエネルギーと物質の密度が同じ程度になるには、私たちの宇宙が誕生する際に、物質の密度と比べて無視できるほど小さな値だったダークエネルギーの密度を極めて細かく微調整する必要がある。そうしないと、宇宙誕生から138億年が経ったときに、両者がちょうどうまい具合に同程度の大きさにはならないからだ。私たちの宇宙が唯一の存在なのだとしたら、これは極めて不自然であり、こんなことはとても起きそうにない。

宇宙が無数に存在すれば、ダークエネルギーの問題は解決

そこで登場するのが、宇宙は無数に存在するという「マルチバース宇宙論」と、前回も取り上げた「人間原理」である。実はダークエネルギーの値も、生命の存在に非常に都合がよいことが知られているのだ。

ダークエネルギーが今の値よりも数桁大きかったら、宇宙の膨張速度が速くなりすぎて、物質がすぐに薄まってしまい、重力によって物質が集まって銀河や恒星などの構造を作ることができなくなってしまう。その結果、地球のような生命を育む惑星も生まれなくなってしまうだろう。

逆にダークエネルギーがゼロを通り越してマイナスの値をもっていたら、ダークエネルギーの作用は宇宙を収縮させる方向に働く。マイナスの値(絶対値)がある程度大きければ、宇宙は誕生してしばらくしたら収縮に転じ、生命を育む前に潰れてしまっていただろう。いわゆる「ビッグクランチ」による宇宙の死だ。

仮に私たちが住む宇宙が唯一の存在であり、宇宙誕生の際に真空のエネルギー(ダークエネルギー)の値がランダムに決まったのだとしたら、120桁の値まで取れる中で、生命誕生に都合のよい小さな値が偶然“選ばれた”ことになる。これは極めて不自然なことだと言えるだろう。

しかし、もし宇宙が10120個以上存在していたとしたらどうだろう。その中には少ないながらも、私たちの宇宙と同程度の真空のエネルギーをもつ宇宙もあるはずだ。そしてそういった宇宙でのみ生命が誕生し、知的生命がダークエネルギーの存在に気づくのだとしたら、私たちの宇宙の真空のエネルギーが、観測されているダークエネルギーの値と同じくらいの値になることは必然だということになる。

このような背景から、宇宙の加速膨張が発見された20世紀末以降、マルチバース宇宙論が脚光を浴びるようになってきたのである。

第7回の要点

- 現在の宇宙は加速膨張していることが、天文観測によって明らかになっている。

- 宇宙の加速膨張は、真空に満ちた「ダークエネルギー」によって引き起こされていると考えられている。ダークエネルギーの正体は不明だが、「真空のエネルギー」がその有力候補だとみなされている。

- 真空のエネルギーを理論的に見積もると、観測によって明らかになっているダークエネルギーの値より120桁程度も大きくなってしまう。これは物理学史上最大の理論と観測の不一致だと言われている。

- ダークエネルギーの値(観測値)と、真空のエネルギーの理論値の食い違いは、マルチバース宇宙論と人間原理によって説明がつく。

注

- ただし、日本などの宇宙論研究者の間では、銀河の分布の研究などから、もっと早くから宇宙の膨張が加速している可能性が注目されていたそうだ(参考:『なぜか宇宙はちょうどいい――この世界を創った奇跡のパラメータ22』[松原隆彦著、誠文堂新光社]、日本物理学会誌2014年 第69巻 第7号「宇宙の加速膨張:宇宙定数か,ダークエネルギーか」[須藤靖著])。

- 遠くの天体の見かけの明るさは、その天体と地球との間に光を吸収する塵がある場合や、重力レンズ効果(天体の周囲の空間の曲がりがレンズのように作用し、光を曲げる現象)を起こす天体がある場合などには変化しうる。また、宇宙の曲がり具合(曲率)によっても天体の見かけの明るさは変化する。曲率が正(球面のような曲がり方)なら宇宙が平ら(曲率がゼロ)な場合に比べて明るく見え、曲率が負(馬の鞍のような曲がり方)なら宇宙が平らな場合と比べて暗く見える。Ia型超新星までの距離を見積もるには、これらの影響がないかどうかも調べる必要がある。

- 量子論によると、素粒子は波の性質をもっている。金属板の外側はどんな波長の素粒子でも存在できるが、金属板の間では「定常波」と呼ばれる波しか存在できなくなる。定常波とは、その場で振動するだけの「進まない波」のことだ。両端を固定されたギターの弦も同じように定常波しか存在できないため、特定の高さの音を奏でることができるが、それと似た現象だと言える。以上の結果として、金属板の間の空間では、仮想粒子の数が減り、圧力も減ることになる。

- 特殊相対性理論によると、物質の質量とエネルギーは等価であり、物質の質量をエネルギーに変えることもできるし、エネルギーを物質の質量に変えることもできる。このことはE=mc2という有名な等式で表わされる(Eはエネルギー、mは質量、cは光速)。ダークエネルギーの密度と物質の密度の比は、物質の質量をこの等式でエネルギーに換算して(またはその逆の計算で)求めたものである。