序文

私たちが最後にスキーマ療法に関する主要な書籍を執筆してから、すでに9年が経過したことを信じるのは難しいことです。この10年という期間において、スキーマ療法への関心は急速に高まり続け、私たちは繰り返し「最新の、包括的な治療マニュアルはいつ出すのか?」と問われてきました。そのたびに、私たちは「時間が取れなかった」と恥ずかしそうに答えるほかなかったのです。しかし、3年にわたる集中的な作業を経て、ついにこの度、スキーマ療法の実践における「バイブル」となることを目指した書籍を執筆しました。この本では、過去10年間の追加や改良点をすべて盛り込み、改訂された概念モデル、詳細な治療プロトコル、ケースビネット、患者の記録などを含めています。特に、境界性人格障害や自己愛性人格障害に対するスキーマ療法の重要な拡張について説明する章を大幅に増やしました。

この10年間で、精神医療の分野には多くの変化があり、スキーマ療法にも大きな影響を与えました。多くの治療アプローチに不満を持つ臨床家たちが、心理療法の統合に対する関心を強めてきました。スキーマ療法は、その初期から包括的で統合的なアプローチを採用していたため、多くの新しい臨床家や研究者たちが、このモデルの枠を超えて行動するための「許可」と指導を求めて関心を寄せるようになりました。

スキーマ療法に対する関心の高まりを示す一つの明確な証拠は、世界中の臨床家や研究者によって広く使用されている「Young Schema Questionnaire(YSQ)」です。YSQは、すでにスペイン語、ギリシャ語、オランダ語、フランス語、日本語、ノルウェー語、ドイツ語、フィンランド語に翻訳されており、このモデルの要素が採用されている国々の一部を示しています。YSQに関する広範な研究は、スキーマモデルを強力に支持しています。

スキーマ療法への関心のもう一つの証拠は、私たちが執筆した2冊の前著の成功です。これらは、出版から10年が経過した今もなお読まれ続けています。「Cognitive Therapy for Personality Disorders: A Schema-Focused Approach」はすでに第3版が出版され、「Reinventing Your Life」は12万5千部以上売れ、現在もほとんどの主要な書店で購入可能で、いくつかの言語にも翻訳されています。

また、この10年間でスキーマ療法は人格障害を超えて、さまざまな臨床問題、患者層、障害に応用されています。例えば、慢性うつ病、児童期のトラウマ、犯罪者、摂食障害、カップルセラピー、薬物乱用の再発防止など、さまざまな領域で使用されてきました。しばしばスキーマ療法は、急性症状が収まった後の軸I障害の患者における素因となる性格的な問題に対処するために利用されています。

さらに重要な発展として、スキーマ療法と精神性の融合があります。スキーマアプローチをマインドフルネス瞑想や伝統的な宗教的実践と結びつけた3冊の書籍(Tara Bennett-Golemanの『Emotional Alchemy』、John Ceceroの『Praying Through Our Lifetraps: A Psycho-Spiritual Path to Freedom』、Joseph Novelloの『The Myth of More』)がすでに出版されています。

残念な展開の一つ

私たちが今後10年のうちに改善されることを期待しているのは、アメリカ合衆国における人格障害の治療に対するマネージドケアとコスト削減の影響です。保険の償還を得ることがますます困難になり、人格障害に関する研究に対しても連邦の助成金を得ることが難しくなっています。なぜなら、軸II障害の治療は一般的に時間がかかり、短期間で完了するマネージドケアモデルに適さないからです。その結果、アメリカは他の多くの国々に比べて人格障害に関する研究を支援する面で遅れを取ってしまっています。

この支援の減少の結果として、人格障害に関する良好にデザインされた成果研究がほとんどないという現状があります。(注目すべき例外としては、マ―シャ・ライネハンの弁証法的行動療法が境界性人格障害の治療において成果を上げています。)これにより、私たちはスキーマ療法の実証的な支援を示す研究の資金を得ることが非常に困難になっています。

したがって、私たちは現在、この重要な研究分野を資金提供してくれる他国に目を向けています。特にオランダで完成間近の大規模な成果研究に興奮しています。この多地点研究では、境界性人格障害の治療におけるスキーマ療法とオットー・ケルンバーグのアプローチが比較されています。私たちはその結果を非常に楽しみにしています。

スキーマ療法の特徴と利点

スキーマ療法に馴染みのない読者のために、私たちはスキーマ療法が他の一般的に行われている治療法に対して持つ主要な利点を振り返ります。ほとんどの他の療法アプローチと比較して、スキーマ療法はより統合的であり、認知的、行動的、精神力動的(特に対象関係)、愛着、ゲシュタルトモデルの要素を組み合わせています。スキーマ療法は、認知的および行動的要素を治療において重要視しますが、感情的な変化をもたらす体験的技法や治療関係にも同等の重みを置いています。

もう一つのスキーマモデルの大きな利点は、その簡潔さと一見単純でありながらも、深さと複雑さを兼ね備えている点です。スキーマ療法は、治療者と患者の両方が理解しやすいものです。このスキーマモデルは、他の療法を受けている患者には複雑で混乱を招くように見える多くの複雑なアイデアを取り入れ、それらをシンプルで分かりやすい形で提示します。したがって、スキーマ療法は認知行動療法(CBT)の常識的な魅力と、精神力動的アプローチや関連するアプローチの深さを兼ね備えています。

スキーマ療法の特徴的な要素

- 構造化および体系的

スキーマ療法は、認知行動療法(CBT)の2つの重要な特徴を保持しています。それは、治療が構造化され、体系的であることです。治療者は、評価と治療の手順の順序に従います。評価段階には、スキーマや対処スタイルを測定するためのいくつかの調査が含まれます。 - 治療は積極的で指示的

スキーマ療法は、洞察にとどまらず、認知的、感情的、対人関係的、行動的な変化を目指して積極的に指導します。 - カップル療法にも有効

スキーマ療法はカップルの治療にも価値があり、両方のパートナーがそれぞれのスキーマを理解し、癒す手助けをします。 - 特異性

スキーマモデルは、特定のスキーマ、対処スタイル、およびモードを明確に示しています。さらに、スキーマ療法は、各患者に対して適切な限定的な再養育を提供するための治療戦略の特異性でも注目に値します。また、スキーマ療法は治療関係を理解し、そこでも同様にアプローチするための方法を提供します。治療者は、患者と関わる中で自身のスキーマ、対処スタイル、モードを監視します。

スキーマ療法の人間性と共感

最後に、スキーマアプローチが「通常の治療」に比べて異常に共感的で人間的であると私たちは信じています。スキーマ療法は、心理的障害を病理化するのではなく、正常化します。誰もがスキーマ、対処スタイル、モードを持っていますが、私たちが治療する患者ではそれらがより極端で硬直しています。このアプローチは、特に境界性人格障害のような最も重篤な患者に対して、他の療法でしばしば最低限の共感と多くの非難で扱われるのとは対照的に、共感的で尊重に満ちています。「共感的対決」および「限定的再養育」の概念は、治療者が患者に対して思いやりのある態度を維持する手助けとなります。モードの使用は対決の過程を容易にし、治療者が硬直した不適応行動に積極的に対決しながらも、患者との同盟を保持できるようにします。

スキーマ療法の新しい進展

最後に、過去10年間のスキーマ療法における新しい進展をいくつか紹介します。

- より包括的で修正されたスキーマリストがあり、18のスキーマが5つの領域に分かれています。

- 境界性人格障害および自己愛性人格障害の患者に対する新しい詳細な治療プロトコルが開発されました。これにより、スキーマ療法の範囲が拡大し、特にスキーマモードの概念が加わりました。

- 対処スタイル、特に回避と過剰補償に対する強調が大きくなり、パターンを破ることによる対処スタイルの変更に重点が置かれています。私たちの目標は、患者が自分の核心的な感情的ニーズを満たせるように、不適応な対処スタイルを健康的なものに置き換えることです。

スキーマ療法が発展し成熟するにつれて、私たちはすべての患者、特により重度の障害を持つ患者に対して「限定的再養育(limited reparenting)」をより重視するようになりました。

治療関係の適切な範囲内で、治療者は患者の満たされなかった子供時代のニーズを満たそうと試みます。

さらに、治療関係に関して特に、治療者自身のスキーマやコーピングスタイルにもより注目が集まるようになっています。

私たちは、この一冊が慢性的で長期的なテーマやパターンを抱えた患者に対して新たなアプローチを提供し、私たちの方法が、極めて困難でニーズの高い患者に大きな恩恵をもたらすことを願っています。

ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー

第1章

スキーマ療法:概念モデル

スキーマ療法は、Youngら(Young, 1990, 1999)によって開発された革新的で統合的な療法であり、従来の認知行動療法の治療法と概念を大幅に拡張するものです。この療法は、以下の学派の要素を融合させた豊かで統一的な概念および治療モデルを提供します:

- 認知行動療法

- 愛着理論

- ゲシュタルト療法

- 対象関係論

- 構成主義

- 精神分析学派

スキーマ療法は、これまで治療が困難とされてきた根深く慢性的な心理的障害を持つ患者に特に適した、新しい心理療法体系を提供します。

私たちの臨床経験では、完全なパーソナリティ障害を持つ患者や、Axis I 障害の背景に重要な性格的問題を抱える患者は、スキーマ中心の治療に非常に良好な反応を示します(時に他の治療法と併用することもあります)。

認知療法からスキーマ療法への進化

認知行動療法(CBT)の分野を概観することで、なぜYoungがスキーマ療法の開発を重要視したのかが理解できます。

CBTの研究者や臨床家たちは、以下のようなAxis I 障害に対する効果的な心理療法の開発において大きな進歩を遂げてきました:

- 気分障害

- 不安障害

- 性機能障害

- 摂食障害

- 身体表現性障害

- 物質使用障害

これらの治療は通常**短期的(約20回のセッション)**で行われ、以下に焦点を当てます:

- 症状の軽減

- スキルの構築

- 現在の生活における問題解決

しかしながら、これらの治療で多くの患者が改善される一方で、改善されない患者も多数存在します。

治療効果に関する研究では、高い成功率が報告されています(Barlow, 2001)。

たとえば、うつ病においては、治療直後の成功率は60%以上であるものの、1年後の再発率は約30%(Young, Weinberger, & Beck, 2001)とされ、依然として治療に成功しない患者が相当数存在します。

特に、パーソナリティ障害や性格的問題を背景に持つ患者は、従来のCBTに完全には反応しないことがよくあります(Beck, Freeman, & Associates, 1990)。

CBTが今日直面している課題の一つは、こうした慢性で治療困難な患者に効果的な治療法を開発することです。

性格的問題がCBTの効果を下げる例

性格的な問題(characterological problems)は、CBTの効果を以下のような形で低下させることがあります:

1. Axis Iの症状が再発するケース

- 例:ある女性患者が、広場恐怖症に対してCBTを受けます。

- 呼吸トレーニング、破局的思考への挑戦、段階的曝露を通じて、パニック症状への恐怖が大幅に軽減し、多くの状況に対する回避を克服。

- しかし、治療終了後、広場恐怖症が再発。

- 背景:

- 長年の依存性と、無力感や無能感(依存スキーマ(Dependence schema)、脆弱性スキーマ(Vulnerability schema))が、患者が一人で外出することを妨げている。

- 自信がなく、以下のような実用的スキルも未習得:

- 運転

- 周囲の環境の把握

- 金銭管理

- 適切な目的地の選択

- 治療者の支援なしでは、外出を維持することができない。

2. Axis Iが改善しても、性格的問題が残るケース

- 例:ある男性患者が、強迫性障害に対してCBTを受けます。

- 曝露と反応妨害による短期的行動療法で、強迫観念と強迫行動をほぼ解消。

- しかし、Axis I症状が軽減された後、彼にはほぼ完全に孤立した生活しか残されていないことが判明。

- 背景:

- 欠陥スキーマ(Defectiveness schema)を持ち、それに対処するために社会的状況を回避してきた。

- 幼少期から、侮辱や拒絶に対して非常に敏感であり、多くの人間関係を避けてきた。

- 満足できる社会生活を築くには、この回避のパターンに取り組む必要がある。

3. 明確な症状がなく、性格的問題が中心のケース

- ある種の患者は、CBTを求めて来院するが、特定の症状(ターゲット)が存在しない。

- 問題が漠然としており、明確な引き金(precipitants)がない。

- 「自分の人生には何か重要なものが欠けている」と感じている。

- こうした患者は、パーソナリティの問題そのものが主訴である。

- 例えば、重要な他者との関係や仕事における慢性的な困難が治療の動機。

- Axis Iの症状がほとんどない、または症状が多数存在しすぎて、CBTの適用が難しい。

性格的問題を持つ患者によって逸脱される

伝統的認知行動療法の仮定

伝統的な認知行動療法(CBT)は、患者に対していくつかの仮定をしていますが、性格的問題(characterological problems)を持つ患者には、これらの仮定がしばしば当てはまりません。

このような患者は、単純な Axis I 障害のケースとは異なる心理的特性をいくつも持っており、そのためCBTに適していないことが多いのです。

仮定①:患者は治療手順に従う

CBTでは、以下のような前提があります:

- 患者は症状を軽減し、スキルを構築し、現在の問題を解決したいという動機がある。

- したがって、ある程度の促しや正の強化(positive reinforcement)があれば、治療手順に従うであろう。

しかし、性格的問題を持つ多くの患者は、以下のようにその仮定から逸脱します:

- 治療への動機やアプローチが複雑。

- CBTの手順に従いたくない、あるいは従うことができない。

- 宿題(ホームワーク)をこなさない。

- 自己制御戦略の習得に強く抵抗する。

- 自分を助けるための戦略を学ぶよりも、セラピストから慰めを得ることに強い動機を示すことがある。

仮定②:患者は認知や感情にアクセスでき、それを報告できる

CBTでは、治療初期に以下のことが期待されます:

- 患者が自分の思考や感情を観察・記録し、それをセラピストに報告できる。

しかし、性格的問題のある患者は:

- **自分の思考や感情に接触していない(out of touch)**ことが多い。

- **認知的・情動的な回避(cognitive and affective avoidance)**を行う。

回避行動の例:

- 不快な思考やイメージを遮断する。

- 自分自身を深く見つめることを避ける。

- 不快な記憶や否定的な感情を避ける。

- 治療の進展に必要な行動や状況そのものを回避する。

このような回避は、以下のようにして形成されると考えられます:

- 否定的感情(不安や抑うつなど)を軽減する報酬によって強化された「道具的反応(instrumental response)」。

- 幼少期の記憶に関連した刺激が否定的感情を引き起こすため、それらの刺激を回避して感情を回避しようとする。

- 結果として、この回避は習慣化し、非常に変えにくい対処戦略となる。

仮定③:問題ある認知や行動は、実証分析・論理的対話・実験などで変えられる

CBTは、以下の方法での変化を前提としています:

- 実証的な分析(empirical analysis)

- 論理的な対話(logical discourse)

- 試行錯誤的な実験(experimentation)

- 段階的なステップ(gradual steps)

- 繰り返し(repetition)

しかし、性格的問題を持つ患者では:

- 歪んだ思考や自己破壊的行動は、CBTの技法のみでは極めて変わりにくい。

- 数か月治療を行っても、持続的な改善が見られないことも多い。

柔軟性の欠如と「硬直性」

性格的問題を持つ患者は:

- 心理的柔軟性に欠ける。

- CBTの技法に対して反応が鈍く、短期間での意味ある変化を示さない。

- 代わりに、**心理的に硬直(rigid)**している。

「硬直性(rigidity)」はパーソナリティ障害の特徴である

(American Psychiatric Association, 1994, p. 633)

こうした患者は:

- 変化への希望を失っているように見える。

- 問題が**自我親和的(ego-syntonic)**である:

- 破壊的な行動パターンが自己概念の一部と密接に結びついている。

- それを変えることは自己の一部を「喪失する」ように感じられる(=自己の一部の死)。

治療においてこれらの患者は:

- セラピストに反論されたり挑戦されたりすると、硬直的に、反射的に、時に攻撃的に自分の信念や世界観にしがみつく。

表:CBTの仮定 vs. 性格的問題を持つ患者の現実

| CBTの仮定 | 性格的患者の現実 |

|---|---|

| 治療手順に従う | 従わない、動機が複雑・乏しい |

| 認知と感情を報告できる | 回避的でアクセス困難 |

| 認知や行動は変えられる | 変化に対して硬直的 |

| 柔軟性がある | 心理的に柔軟性に欠ける |

| 自我とは分離可能 | 問題が自己同一性の中核 |

認知行動療法の前提:

治療関係における協働的関係の構築

認知行動療法(CBT)は、数回のセッション内で、患者がセラピストとの協働的関係に入ることができると仮定しています。

治療関係における困難は、CBTでは主要な焦点とはされていません。むしろ、そうした困難は、治療手続きを患者に守らせるために克服すべき障害と見なされます。

CBTでは:

- セラピスト-患者の関係は、治療の「能動的な要素(active ingredient)」とは通常考えられていない。

しかし、性格的障害(characterological disorders)を持つ患者は:

- 治療的アライアンスの構築が困難。

- それは、彼らが日常生活で他者と関係を築くことの困難さを反映している。

- 多くの治療困難な患者は、人生早期から対人関係に問題を抱えてきた。

- 重要な他者との関係における生涯にわたる障害は、パーソナリティ障害の特徴の一つである(Millon, 1981)。

治療関係における典型的な問題の例:

- 境界性パーソナリティ障害や依存性パーソナリティ障害の患者:

→ セラピストに感情的ニーズを満たしてもらおうとすることに没頭し、治療外の生活に集中できない。 - 自己愛性、妄想性、スキゾイド、強迫性パーソナリティ障害の患者:

→ セラピストと関係を築くことができないほどに、乖離的または敵対的な態度を示す。

こうした患者にとって、対人関係の問題がコアとなる問題であるため、治療関係そのものが、評価と治療における最良の場である。

しかし、この点は伝統的CBTではしばしば見落とされる。

認知行動療法の前提:

問題が明確で、治療の標的になりうる

CBTでは、以下のように仮定されています:

- 患者の問題は明確で、治療の標的として容易に同定可能である。

しかし、性格的問題を抱える患者の場合:

- この仮定はしばしば当てはまらない。

性格的患者の訴えの特徴:

- 問題はあいまい、慢性的、そして広範である。

- 人生の主要領域において不満を感じており、それが「物心ついた頃から続いている」。

- 以下のような不満を訴えることが多い:

- 長期的な恋愛関係を築けない

- 仕事で潜在能力を発揮できない

- 人生が空虚に感じられる

- 恋愛、仕事、余暇において根本的な満足感を得られない。

- こうした漠然とした広範な人生のテーマは、CBTで取り組むには標的化が困難である。

後に、特定のスキーマがCBTの効果を妨げる仕組みについて詳しく見る。

スキーマ療法の発展

上述の多くの理由から、Young(1990, 1999)はスキーマ療法を開発しました。

これは、伝統的CBTでは十分な効果が得られなかった性格的問題のある患者、すなわち**「治療失敗例(treatment failures)」**に対処するための治療法です。

スキーマ療法の特徴:

- CBTを基盤としつつ、他の様々な心理療法の技法を統合した体系的なアプローチ。

- 治療期間は、短期・中期・長期のいずれにも対応可能。

- 伝統的CBTを拡張し、以下の点に重点を置く:

- 問題の幼少期および思春期の起源の探求

- 情動的技法の使用

- セラピストと患者の関係性の重視

- 不適応な対処スタイルの理解と修正

適応対象:

- 急性症状が収まった後の、Axis I・Axis II 障害における性格的テーマの治療。

- 他の治療(CBTや薬物療法)と併用されることも多い。

※スキーマ療法は、うつ病エピソードやパニック発作などの急性精神症状の治療には主に用いられない。

スキーマ療法の適用例:

- 慢性うつ病や不安障害

- 摂食障害

- 困難なカップル問題

- 親密な関係を維持する上での長年の困難

- 犯罪者の治療

- 薬物依存者の再発予防

スキーマ療法の核心的テーマ

スキーマ療法は、性格的障害を持つ患者に典型的な核心的心理テーマに取り組みます。

次のセクションで詳しく述べるように、私たちはこれらの核心的テーマを「**初期不適応スキーマ(Early Maladaptive Schemas)」と呼んでいます。

スキーマ療法は、患者およびセラピストが、慢性かつ広範な問題を理解し、それらを体系的に整理するのを助けます。

スキーマ療法の基本的アプローチ:

- 幼少期から現在に至るまでのスキーマの流れをたどる。

- 特に、患者の対人関係に重点を置く。

- このモデルを用いることで、患者は自らの性格的問題を「自我異和的(ego-dystonic)」なものとして捉えることができるようになり、

→ それを手放す力を持てるようになる。 - セラピストは、患者と連携してスキーマに立ち向かう。

→ 認知的、情動的、行動的、対人関係的な戦略を用いる。

患者がスキーマに基づく機能不全のパターンを繰り返すとき、セラピストは:

- 共感的に対決し、

- なぜ変わる必要があるのかを示す。

さらに、**「限定的な再養育(limited reparenting)」**を通じて、セラピストは:

- 患者が子ども時代に十分に満たされなかったニーズに対して、部分的な補完的対応を行う。

初期不適応スキーマ(Early Maladaptive Schemas)

スキーマ概念の歴史

ここでは、スキーマ理論を構成する基本概念の歴史と発展について詳しく見ていきます。

まずは、「スキーマ」という用語の起源から始めます。

一般的な定義

- 「スキーマ(schema)」という言葉は、多くの学問領域で使用されています。

- 一般的には、「構造」「枠組み」「概要」を意味します。

哲学・論理学におけるスキーマの例:

- 古代ギリシャ哲学において、特にストア派の論理学者クリュシッポス(紀元前279~206年頃)は、

→ 論理の原理を「推論スキーマ(inference schemata)」の形で提示した(Nussbaum, 1994)。 - カント哲学では、スキーマとは「あるクラスのすべてのメンバーに共通する概念」を指す。

その他の学問分野:

- 集合論

- 代数幾何学

- 教育学

- 文学分析

- コンピュータプログラミング

など、多様な分野で「スキーマ」という概念は用いられている。

心理学におけるスキーマの歴史

「スキーマ」という用語は、心理学の中でも特に認知発達の分野で豊かな歴史を持っています。

認知発達におけるスキーマ:

- 現実や経験に対してパターン(型)を当てはめることにより、

→ それらを理解し、知覚を媒介し、反応を導くための枠組みとなる。 - スキーマとは、「出来事の最も顕著な要素の青写真」のようなもの。

有名な理論家:

- この分野で最も広く知られているのはジャン・ピアジェ(Jean Piaget)であり、

→ 彼は児童の認知発達の各段階におけるスキーマについて詳細に記述した。

認知心理学におけるスキーマ:

- スキーマは、抽象的な**認知的計画(cognitive plan)**としても理解され、

→ 情報の解釈や問題解決の指針となる。

例:

- 文を理解するための言語的スキーマ

- 神話を解釈するための文化的スキーマ

認知療法におけるスキーマ

- 認知心理学から**認知療法(cognitive therapy)**へと進むと、

→ **ベック(Beck, 1967)**が初期の著作でスキーマについて言及している。

心理学・心理療法におけるスキーマとは:

- 人生経験を理解するための広範な組織原理である。

治療に関連する重要な概念:

- スキーマの多くは人生早期に形成される。

- その後も精緻化されながら、大人になってからの経験にも投影され続ける。

- たとえそのスキーマが現実にはもはや適用できないとしても、なお使われ続ける。

このような傾向は、「認知的一貫性(cognitive consistency)」の必要性として説明されることがある。

→ 自己や世界についての安定した見方を維持しようとする欲求である。

→ たとえその見方が実際には不正確あるいは歪んでいたとしても。

この広い定義において、スキーマは肯定的または否定的、適応的または不適応的であり、

子ども時代でも成人後でも形成されうる。

Youngによるスキーマの定義

Young(1990年、1999年)は、以下のように仮説を立てました:

特に有害な幼少期の経験によって主に形成される一部のスキーマは、

パーソナリティ障害、より軽度の性格的問題、そして多くの慢性Axis I障害の核心にあるかもしれない。

この仮説を探求するため、Youngはスキーマの一部に**「初期不適応スキーマ(Early Maladaptive Schemas)」**という名称を付け、明確に定義しました。

初期不適応スキーマの改訂された包括的定義

初期不適応スキーマとは、以下のようなものです:

- 広範で、持続的なテーマまたはパターン

- 記憶、感情、認知、身体感覚から構成される

- 自己および他者との関係に関するもの

- 幼少期または青年期に形成され

- 生涯を通じて精緻化され

- 顕著な程度で機能不全を引き起こす

要約:

初期不適応スキーマとは、

→ 発達の初期に始まり、生涯を通じて繰り返される、自己破壊的な情動的・認知的パターンである。

この定義において重要なのは、「行動」はスキーマ自体の一部ではないという点です。

Youngは以下のように考えています:

- 不適応な行動は、スキーマに対する反応として発達する。

- よって、行動はスキーマによって動機づけられるが、スキーマの一部ではない。

この概念については、本章の後半で**「コーピングスタイル(coping styles)」**を扱う際にさらに詳しく述べます。

初期不適応スキーマの特徴

ここからは、スキーマの主な特徴について詳しく見ていきます。

(以降では、「スキーマ」と「初期不適応スキーマ」をほぼ同義語として用います。)

特に強力で有害なスキーマの例(全18種類のうち):

以下の4つのスキーマは、特に強力かつ有害であるとされています(図1.1:14〜17ページ参照):

- 見捨て/不安定(Abandonment/Instability)

- 不信/虐待(Mistrust/Abuse)

- 情緒的剥奪(Emotional Deprivation)

- 欠陥/恥(Defectiveness/Shame)

これらのスキーマを持つ患者の共通点:

- 幼少期に見捨てられたり、虐待されたり、無視されたり、拒絶されたりした経験を持つ。

- 成人期において、幼少期のトラウマに類似した出来事を無意識に認識し、それによってスキーマが活性化される。

- スキーマが活性化されると、

→ 悲嘆、恥、恐怖、怒りなどの強烈なネガティブな感情を経験する。

トラウマがスキーマの原因とは限らない

すべてのスキーマが、トラウマや虐待に基づいているわけではありません。

例:依存/無力スキーマ(Dependence/Incompetence)

- このスキーマは、単一のトラウマ体験がなくとも形成される可能性があります。

- むしろ、子ども時代に完全に保護され、過保護に育てられた結果として生まれることもあります。

しかし重要なのは:

- すべてのスキーマは破壊的であり、

- 大半は、子ども時代から青年期にかけて繰り返される有害な経験によって形成される。

→ これらの有毒な経験の累積的効果によって、完全なスキーマが形成されるに至る。

スキーマは「生き残り」を図る

前述したように、スキーマが変わりにくい理由は、人間の**「一貫性への欲求」**によるものです。

- スキーマとは、その人が「知っていること」であり、

- 苦しみを引き起こすにもかかわらず、安心感や馴染み深さがある。

- 「正しい」と感じられるため、変えるのが難しい。

患者の傾向:

- 無意識に、スキーマを活性化する出来事に惹かれる。

- その結果、スキーマが変わりにくい要因の1つとなる。

- 患者はスキーマを**「先験的な真実(a priori truths)」**とみなし、

- それによって、後の経験の処理の仕方が大きく影響を受ける。

スキーマの影響範囲:

- 患者の思考、感情、行動、対人関係に大きな影響を及ぼす。

- 皮肉なことに、スキーマは患者が子ども時代に最も傷ついた状況を、無意識に成人期に再現してしまう原因となる。

スキーマの起源と発達

スキーマは幼少期または青年期の、現実に基づいた環境の表象として始まります。

私たちの経験では、個人のスキーマは、その人の初期環境の雰囲気をかなり正確に反映していることが多いです。

たとえば:

- 患者が「自分の家庭は冷たく、愛情が乏しかった」と語る場合、

→ 実際にそうであることがほとんどです。 - たとえ、その両親がなぜ愛情を示したり感情を表現するのが難しかったのかを患者が理解していなくても、

→ 彼の行動に対する解釈(attribution)が間違っている可能性があっても、

→ 感情的な雰囲気や自分がどう扱われたかに関する基本的な認識は、ほぼ常に正確です。

スキーマの機能不全性が明らかになる時期

スキーマの機能不全的な性質(dysfunctional nature)は、後の人生で最も明らかになります。

- 患者は、もはや現実に即していないにもかかわらず、他者との関わりの中でスキーマを持続・再現し続けるからです。

初期不適応スキーマと慢性的な症状の関係

以下のような慢性的なAxis I障害の症状の根底には、しばしばスキーマとそれへの不適応的な対処が関わっています:

- 不安(anxiety)

- うつ(depression)

- 薬物乱用(substance abuse)

- 心身症(psychosomatic disorders)

スキーマの次元性(dimensionality)

スキーマは次元的(dimensional)であり、つまり重症度や広がり(pervasiveness)に段階があるということです。

- スキーマが重度であるほど、活性化される状況の数が多くなります。

例:Defectiveness(欠陥)スキーマの形成

| 条件 | 結果 |

|---|---|

| 批判が「早期・頻繁・極端」で、両親から与えられた | → ほぼすべての対人接触でスキーマが活性化される |

| 批判が「後期・まれ・穏やか」で、片親のみから与えられた | → 特定の条件(例:その親と同じ性別の厳格な権威者)下でのみ活性化 |

感情の強度との関係:

- 一般に、スキーマが重度であるほど、活性化されたときのネガティブ感情は強烈であり、

- その感情が持続する時間も長くなります。

スキーマの種類:肯定的/否定的、早期/後期

- スキーマには、**肯定的(positive)/否定的(negative)**なものがあり、

- **早期(early)/後期(later)**に形成されるものがあります。

しかし本理論では、初期不適応スキーマ(Early Maladaptive Schemas)にほぼ専念しており、

肯定的または後期スキーマについては詳細に論じていません。

対立的な視点(補足的理論)

- 一部の研究者は、初期不適応スキーマには対応する適応的スキーマが存在すると主張しています

(例:Elliottのポラリティ理論(Elliott & Lassen, 1997))。 - また、Erikson(1950)の心理社会的発達段階理論に基づき、

→ 各発達段階の成功が適応的スキーマに、失敗が不適応スキーマに対応するという見方もあります。

本書の焦点

- 本書の対象は、慢性的な障害を持つ心理療法の患者であり、

- 一般的な正常な人々ではありません。

したがって、私たちは主に、パーソナリティの病理の基礎にあると信じられる「初期不適応スキーマ」に焦点を当てています。

スキーマ領域:切り離しと拒絶(Disconnection and Rejection)

安全、安心、安定、養育、共感、感情の共有、受容、尊重といったニーズが、予測可能な方法では満たされないという期待。

この領域に関連する典型的な家庭環境:冷淡、拒絶的、感情を抑制する、孤独、爆発的、予測不能、または虐待的。

1. 見捨て/不安定性(Abandonment/Instability)

サポートやつながりを提供してくれる他者が、不安定または信頼できないと感じること。

- 重要な他者が、感情的サポート、つながり、支え、実質的な保護を継続して提供できないという感覚。

- 理由の例:

- 感情的に不安定(例:怒りの爆発)

- 信頼性がない

- 出現が断続的

- 近いうちに死ぬだろうという信念

- 他の「より良い」誰かのために自分を見捨てるだろうという不安

2. 不信/虐待(Mistrust/Abuse)

他者が自分を傷つける、虐待する、屈辱を与える、騙す、嘘をつく、操作する、または利用するという期待。

- 通常、その害は意図的か、あるいは極度に正当化されない怠慢の結果と感じられる。

- 以下のような感覚を含むことがある:

- 他人よりも常に損をしている

- 「いつも割に合わない目に遭っている」

3. 情緒的剥奪(Emotional Deprivation)

自分が求める普通の程度の情緒的サポートを、他者から十分に受け取れないだろうという期待。

主に以下の3種類の剥奪に分類される:

A. 養育の剥奪(Nurturance):

注意、愛情、温かさ、仲間意識の欠如。

B. 共感の剥奪(Empathy):

理解、傾聴、自分を開示すること、感情の共有の欠如。

C. 保護の剥奪(Protection):

強さ、方向性、指導の欠如。

4. 欠陥/恥(Defectiveness/Shame)

自分は欠陥がある、悪い、望まれていない、劣っている、無効な存在であると感じること。

または、自分の本質を知られたら大切な他者から愛されないだろうと感じること。

- 以下のような特徴を伴うことがある:

- 批判、拒絶、非難への過敏性

- 自意識の高さ、他者との比較、不安感

- 自身の「欠陥」に対する恥

- 欠陥は:

- 内的・私的(例:利己的、怒りの衝動、受け入れられない性的欲求)

- 外的・公的(例:望ましくない外見、社交的な不器用さ)

のいずれでもあり得る。

5. 社会的孤立/疎外(Social Isolation/Alienation)

自分が世界から孤立している、他人と違う、どの集団やコミュニティにも属していないと感じること。

スキーマ領域:自律性と達成の障害(Impaired Autonomy and Performance)

自分自身や環境に対する期待が、自立・生存・独立した機能・成功した行動を妨げる。

この領域に関連する典型的な家庭環境:心理的に融合している、子どもの自信を損なう、過保護、家庭外での能力を強化しない。

6. 依存/無力(Dependence/Incompetence)

日常的な責任(例:自己管理、問題解決、判断、新しい課題、決断)を、他人の大きな助けなしには適切にこなせないという信念。

- 無力感として現れることが多い。

7. 危害または病気への脆弱性(Vulnerability to Harm or Illness)

差し迫った破滅的事態が、いつ起きてもおかしくないという誇張された恐れと、

それを防ぐことが自分にはできないという感覚。

恐怖の焦点は以下のいずれか、または複数に及ぶ:

A. 身体的破局(例:心臓発作、エイズ)

B. 精神的破局(例:発狂する)

C. 外的破局(例:エレベーターの落下、犯罪の被害、飛行機事故、地震)

スキーマ領域:自律性と達成の障害(Impaired Autonomy and Performance)(続き)

8. 融合/未発達な自己(Enmeshment/Undeveloped Self)

1人または複数の重要な他者(しばしば親)との間における、過度な感情的関与と親密さにより、

完全な個別化や正常な社会的発達が妨げられる状態。

- 少なくとも一方の人物は、他者の絶え間ない支援がなければ生きていけない/幸せになれないという信念をもつ。

- 以下の感情を伴うことがある:

- 他者に窒息させられるような感覚

- 他者との融合感

- 不十分な個人的アイデンティティ

- 経験される症状:

- 空虚感

- 方向性の喪失

- 極端な場合には、自分の存在そのものへの疑問

9. 失敗(Failure)

自分は失敗している/いずれ必ず失敗する/根本的に能力が足りないという信念。

- 比較対象:学業、仕事、スポーツなどの成果の領域における同輩たち

- 典型的な自己イメージ:

- 自分は「愚か」「無能」「才能がない」

- 社会的地位が低い、他人よりも成功していない、など

スキーマ領域:限界の障害(Impaired Limits)

内的限界、他者への責任、長期的な目標志向性に欠けること。

その結果として、他者の権利を尊重すること、協力、約束、現実的な個人目標の設定・達成に困難を抱える。典型的な家庭環境:放任主義、甘やかし、方向性の欠如、優越感。

子どもが責任を持ち、互恵的に協力し、目標を設定するための適切な対立や規律がない。

一部のケースでは、子どもが不快感を耐える訓練を受けていなかったり、

十分な監督・指導・ガイダンスが与えられていない場合もある。

10. 特権意識/誇大性(Entitlement/Grandiosity)

自分は他人より優れている、特別な権利や特典を持っている、社会的な相互関係のルールに従う必要がないという信念。

- 「現実的であるかどうか」「他人が合理的だと考えるか」「他人への影響」に関係なく、

自分がしたいこと/欲しいものを当然のように主張する傾向 - 以下を過度に重視する傾向がある:

- 成功

- 有名であること

- 富

- 他人に対する支配やコントロール(注意や承認の獲得が主目的ではない)

- 過度な競争心や支配的行動を含む場合がある:

- 権力の主張

- 自分の考えを無理に押し付ける

- 他者のニーズや感情を無視して、自己欲求に合わせた行動をとる

11. 自己統制/自己規律の欠如(Insufficient Self-Control/Self-Discipline)

個人目標の達成や、感情・衝動の過剰な表現を抑制するための自己統制・欲求耐性が広範囲に欠如または拒否されている状態。

- 軽度のケースでは、以下の傾向がみられる:

- 不快の回避を過度に重視する(例:痛み、対立、責任、過剰な努力など)

- その結果:

- 個人的達成

- 約束の履行

- 誠実さ

などを犠牲にする

スキーマ領域:他者志向性(Other-Directedness)

自分自身のニーズを犠牲にしてでも、他者の欲求・感情・反応に過剰に焦点を当てる。

愛情や承認を得たり、つながりを維持したり、報復を避けるためにそうする。多くの場合、自分自身の怒りや自然な傾向を抑圧・無自覚にしている。

典型的な家庭環境:条件付きの受容

→ 子どもは重要な側面を抑えなければ愛・注目・承認を得られない。

親の感情的ニーズや社会的ステータスが、子どもの個別のニーズや感情よりも優先される。

12. 服従(Subjugation)

怒り・報復・見捨てられへの恐れにより、他者に対するコントロールを**過剰に放棄する(従う)**こと。

主に以下の2種類に分類される:

A. 欲求の服従(Subjugation of needs)

自分の好み、決定、願望の抑制

B. 感情の服従(Subjugation of emotions)

特に怒りなどの感情の抑圧

- 以下のような感覚を伴うことが多い:

- 自分の欲求、意見、感情が他人にとって価値がない/重要ではないと感じる

- よく見られる行動:

- 過剰な従順さ

- 束縛されている感覚への過敏さ

- 結果として、怒りが蓄積し、不適応な症状として現れる:

- 受動攻撃的な行動

- 怒りの爆発

- 心身症的症状

- 愛情の引きこもり

- 問題行動(acting out)

- 物質乱用

13. 自己犠牲(Self-Sacrifice)

日常生活において、自らの満足を犠牲にしてまで他者のニーズを自発的に満たそうとすることに過度に焦点を当てる傾向。

- 主な動機:

- 他者に苦痛を与えることを避けるため

- 自分が利己的であると感じる罪悪感を避けるため

- 助けが必要だと見なされている他者とのつながりを保つため

- しばしば、他者の痛みに対する鋭敏な感受性に由来する

- 結果として以下のような状態を引き起こすことがある:

- 自分自身のニーズが十分に満たされていないと感じる

- 世話をしている相手に対して恨みの感情を抱くようになる

- ※共依存(codependency)の概念と重なる部分がある

14. 承認追求/認知欲求(Approval-Seeking/Recognition-Seeking)

他人からの承認、認知、注目を得ることや、社会に適合することに過度に重きを置くことにより、安定した真の自己感覚の発達が妨げられる傾向。

- 自尊心が自分自身の自然な傾向ではなく、他人の反応に強く依存している

- 以下に過度な重要性を置くことがある:

- 地位

- 外見

- 社会的受容

- お金

- 成功

(※注:これは権力や支配のためではなく、承認・賞賛・注目を得るため)

- よくある結果:

- 本心とは異なる、満たされない人生の選択をする

- 拒絶に対して過敏になる

スキーマ領域:過度の警戒と抑制(Overvigilance and Inhibition)

自発的な感情、衝動、選択を抑制したり、パフォーマンスや倫理的行動に関する厳格で内面化されたルールや期待に従うことに過度に重点を置く。

その結果、幸福感、自己表現、リラックス、親密な関係、健康などが犠牲になることが多い。

典型的な家庭環境:厳格で要求が多く、時に懲罰的。

主に以下のような価値観が支配する:成果、義務、完璧主義、ルール遵守、感情抑制、失敗回避。

多くの場合、「警戒と注意を怠ると物事が崩壊する」という悲観的で不安な感覚が根底にある。

15. 否定性/悲観主義(Negativity/Pessimism)

人生の否定的側面(痛み、死、喪失、失望、対立、罪悪感、怒り、未解決の問題、裏切りなど)に長期的かつ広範囲にわたり焦点を当てる傾向。

- 肯定的/楽観的な側面を軽視・無視しがち

- 典型的な信念:

- 職場、経済、人間関係などあらゆる場面で「いずれ重大な問題が起こる」と思い込む

- 現在うまくいっていることも、最終的には崩壊すると予想する

- 極端な場合、以下のような恐怖を抱く:

- 財政破綻

- 喪失

- 屈辱

- 悪い状況に閉じ込められること

- よく見られる特徴:

- 慢性的な心配

- 過度の用心深さ

- 不平不満

- 優柔不断

16. 感情抑制(Emotional Inhibition)

他者からの不承認、恥の感情、自分の衝動のコントロールを失うことを避けるために、自発的な行動、感情、コミュニケーションを過度に抑制する傾向。

- 主な抑制の領域: a. 怒りや攻撃性の抑制

b. 肯定的な衝動(喜び、愛情、性的興奮、遊びなど)の抑制

c. 弱さの表現や自分の感情・ニーズの自由な表現の困難

d. 感情を無視し、理性に過度に重点を置く

17. 容赦ない基準/過度の批判性(Unrelenting Standards/Hypercriticalness)

非常に高い内在化された行動やパフォーマンス基準を満たさなければならないという根底の信念。

通常は、批判を回避するためにこのような基準が形成される。

- その結果:

- 圧迫感

- 休息やリラックスの困難

- 自分や他人への過度の批判性

- 以下のいずれかの形で現れる: a. 完璧主義、細部への過度な注意、自分の成果を過小評価する傾向

b. 人生の多くの領域における厳格なルールや「すべきこと」(非現実的に高い道徳的・倫理的・文化的・宗教的規範)

c. 時間と効率への強迫観念、常により多くを成し遂げなければならないという欲求 - 以下の領域に著しい支障をきたす必要がある:

- 喜び

- リラックス

- 健康

- 自尊心

- 達成感

- 満足できる人間関係

18. 懲罰性(Punitiveness)

人は間違いを犯したら厳しく罰せられるべきであるという信念。

- 他人や自分自身に対して:

- 怒りっぽい

- 寛容でない

- 懲罰的

- 我慢できない

- 間違いを許すことに困難を感じる:

- 情状酌量の余地を考慮できない

- 人間の不完全さを受け入れられない

- 他人の感情に共感できない

スキーマの起源

核となる情緒的ニーズ

私たちの基本的な見解は、スキーマは子ども時代に核となる情緒的ニーズが満たされなかったことから生じるというものです。

私たちは、人間にとって以下の5つの核となる情緒的ニーズがあると仮定しています。

- 他者との安全な愛着(安全性、安定性、養育、受容を含む)

- 自律性、有能感、自己同一性の感覚

- 正当なニーズと感情を表現する自由

- 自発性と遊び

- 現実的な限界と自己制御

これらのニーズは普遍的であると私たちは考えています。誰もがこれらのニーズを持っており、その強さは人によって異なります。

心理的に健康な個人とは、これらの核となる情緒的ニーズを適応的に満たすことができる人です。

子どもの先天的な気質と初期の環境との相互作用によって、これらの基本的なニーズが満たされるのではなく、挫折させられることになります。

スキーマ療法の目標は、患者が自身の核となる情緒的ニーズを適応的な方法で満たせるように支援することです。

私たちのすべての介入は、この目的のための手段です。

幼少期の体験

有害な幼少期の体験は、**早期不適応スキーマ(Early Maladaptive Schemas)**の主な起源です。

最も早く、最も強く発達するスキーマは、核家族内に起源を持つことが典型的です。

子どもにとって家族の力学とは、その子の初期の世界のすべてに等しいものです。

患者が大人になってからスキーマが活性化されるような状況に直面する時、実際には子ども時代に両親と体験したドラマが再現されているのです。

子どもが成長するにつれて、友人関係・学校・地域社会・文化など、他の影響も重要になってきます。

しかし、後に形成されたスキーマは、通常、それほど広範でも強力でもありません。

(「社会的孤立」は、幼少期後期または青年期に形成されるスキーマの例であり、核家族の力学を反映していない可能性があります。)

スキーマを獲得する4種類の幼少期体験

私たちは、スキーマの獲得を助長する4つの幼少期の体験を観察しています:

1. 核となるニーズの有害な挫折(Toxic Frustration of Needs)

- 子どもが**「良いものが足りない」**体験をする場合。

- 例えば、**情緒的剥奪(Emotional Deprivation)や見捨てられ感(Abandonment)**などのスキーマは、このような体験により形成されます。

- 環境に安定性、理解、愛情など、重要なものが欠けている。

2. トラウマ化または被害体験(Traumatization or Victimization)

- 子どもが傷つけられたり、被害を受ける。

- 例:不信/虐待(Mistrust/Abuse)、欠陥/恥(Defectiveness/Shame)、危害への脆弱性(Vulnerability to Harm)。

3. 「良いもの」が過剰(Too Much of a Good Thing)

- 適度であれば健全なものを、過度に与えられる。

- 例:依存/無能(Dependence/Incompetence)や特権意識/誇大性(Entitlement/Grandiosity)。

- 子どもが甘やかされる・過保護にされる。

- 自律性や現実的な限界というニーズが満たされない。

- 親が過干渉だったり、制限なく自由を与えることが原因となる。

4. 選択的な内面化・同一化(Selective Internalization or Identification)

- 子どもが特定の重要な他者(例:親)の思考、感情、経験、行動を選択的に同一化・内面化する。

例:

- 患者A(ルース)は、虐待されても受動的・従順であり、自分を被害者として体験したが、加害者的な側面は内面化しなかった。

- 患者B(ケビン)は、虐待に抵抗し、加害的な親と同一化。攻撃的な思考・感情・行動を内面化し、自分自身も加害者になった。

※これは極端な例。現実には、多くの子どもが「被害者」としての体験と、加害者の特徴の一部の両方を吸収する。

さらにもう一つの例:

- 患者A・Bともに情緒的剥奪スキーマを持っている。

- 子ども時代に冷淡な親に育てられ、孤独や愛情の欠如を感じていた。

- だが、大人になった彼らが同様に冷淡になるとは限らない。

- 「冷たさ」を体験したが、それを内面化していない可能性がある。

- 対処スタイルにより、

- 自ら養育的になるか、

- 逆に要求的になり、当然と感じるようになるか、異なる方向性を取る可能性がある。

私たちのモデルは、子どもが親のすべての行動を内面化するとは想定していません。

むしろ、子どもは特定の側面を選択的に同一化・内面化すると考えています。

こうした同一化・内面化の一部はスキーマとなり、また一部は対処スタイルや**モード(心の状態)**になります。

また、**気質(temperament)**も、どのような特徴を同一化するかに影響します。

例えば、気分が沈みがちな気質(dysthymic temperament)を持つ子どもは、楽観的な親の対処スタイルを内面化できないでしょう。

親の行動が子どもの気質とかけ離れているため、子どもはそれを取り入れることができないのです。

別の形式で。

ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー

【1】核となる情緒的ニーズ(満たされるべき5つの基本欲求)

├─ 安全な愛着(安定・受容など)

├─ 自律性と有能感

├─ 感情・ニーズの表現の自由

├─ 自発性と遊び

└─ 現実的な限界と自己制御

↓(満たされないと…)

【2】スキーマ形成につながる幼少期の体験(4タイプ)

① 有害な欠如(Toxic Frustration)

→ 例:情緒的剥奪、見捨てられ感

② トラウマ・被害体験(Victimization)

→ 例:虐待、不信、恥、脆弱性

③ 過剰な恩恵(Too Much of a Good Thing)

→ 例:依存、誇大性、自己中心性

④ 選択的な同一化・内面化(Identification)

→ 例:加害者への同一化、冷淡さの模倣

↓(気質が影響する)

【3】スキーマ・対処スタイルの発達

├─ 早期不適応スキーマ(Early Maladaptive Schemas)

│ ├─ 感情的剥奪

│ ├─ 虐待不信感

│ └─ 依存/誇大性 など

└─ 対処スタイル・モード

├─ 従順/回避/過補償

└─ 養育的になる/要求的になる

(注:スキーマは主に家族内で形成され、後の人生経験でも補強される)

【1】核となる情緒的ニーズ(満たされるべき5つの基本欲求)

├─ 安全な愛着(安定・受容など)

├─ 自律性と有能感

├─ 感情・ニーズの表現の自由

├─ 自発性と遊び

└─ 現実的な限界と自己制御

↓(満たされないと…)

【2】スキーマ形成につながる幼少期の体験(4タイプ)

① 有害な欠如(Toxic Frustration)

→ 例:情緒的剥奪、見捨てられ感

② トラウマ・被害体験(Victimization)

→ 例:虐待、不信、恥、脆弱性

③ 過剰な恩恵(Too Much of a Good Thing)

→ 例:依存、誇大性、自己中心性

④ 選択的な同一化・内面化(Identification)

→ 例:加害者への同一化、冷淡さの模倣

↓(気質が影響する)

【3】スキーマ・対処スタイルの発達

├─ 早期不適応スキーマ(Early Maladaptive Schemas)

│ ├─ 感情的剥奪

│ ├─ 虐待不信感

│ └─ 依存/誇大性 など

└─ 対処スタイル・モード

├─ 従順/回避/過補償

└─ 養育的になる/要求的になる

(注:スキーマは主に家族内で形成され、後の人生経験でも補強される)

ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー

[子どもの気質] + [幼少期の環境]

↓

[情緒的ニーズが満たされない]

↓

[スキーマの原因体験(4種類)]

↓

[選択的な内面化・同一化]

↓

[スキーマ/対処スタイルの形成]

ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー

┌──────────────────────────────┐

│ 核となる情緒的ニーズ(5つ) │

└──────┬──────┬──────┬──────┬──────┘

↓ ↓ ↓ ↓ ↓

┌──────────────────────────────┐

│ 満たされない or 歪んだ満たされ方 │

└──────────────────────────────┘

↓

┌───────────────┬───────────────┬──────────────┬──────────────┐

│ 有害な欠如 │ トラウマ・被害体験 │ 過剰な恩恵 │ 選択的内面化 │

└───────────────┴───────────────┴──────────────┴──────────────┘

↓(+気質の影響)

┌──────────────────────────────┐

│ スキーマ/対処スタイル/モードの形成 │

└──────────────────────────────┘

ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー

感情的気質(Emotional Temperament)

スキーマの形成においては、幼少期の環境以外にも多くの要因が重要な役割を果たします。中でも、子どもの**感情的気質(temperament)**は特に重要です。ほとんどの親がすぐに気づくように、子どもには生まれつき独自の「個性」や気質があります。

例えば:

- ある子どもはよりイライラしやすく、

- ある子どもはより内気で、

- ある子どもはより攻撃的です。

人格の生物学的基盤の重要性を支持する多くの研究があります。たとえば、Kaganとその同僚たち(Kagan, Reznick, & Snidman, 1988)は、乳児期に見られる気質的特性に関する研究を重ね、それらが時間を経ても非常に安定していることを明らかにしました。

以下は、私たちが主に先天的であり、心理療法だけでは大きく変えることが難しいと仮定する感情的気質の次元です:

| 一方の極(+) | 他方の極(+または〜) |

|---|---|

| 情緒不安定(Labile) | 非反応的(Nonreactive) |

| ディスサイミック(持続的抑うつ)(Dysthymic) | 楽観的(Optimistic) |

| 不安(Anxious) | 穏やか(Calm) |

| 強迫的(Obsessive) | 注意散漫(Distractible) |

| 受動的(Passive) | 攻撃的(Aggressive) |

| 怒りっぽい(Irritable) | 陽気(Cheerful) |

| 内気(Shy) | 社交的(Sociable) |

人の気質とは、これらの次元における個々の位置(ポイント)のユニークな組み合わせであると考えることができます(また、将来的に同定されるであろう他の気質の側面も含まれる可能性があります)。

感情的気質とスキーマ形成

感情的気質は、苦痛な幼少期の出来事と相互に作用しながらスキーマの形成に関与します。

- 異なる気質は、子どもを異なる生活状況にさらす傾向があります。

例:攻撃的な子どもは、暴力的な親から身体的虐待を受けやすいかもしれませんが、受動的で迎合的な子どもはそうでないかもしれません。 - 異なる気質は、同じ環境でも子どもの反応に差を生じさせることがあります。

例:母親に拒絶された2人の男の子がいたとします。- 内気な子どもは世界から身を引き、ますます引きこもり、母親に依存するようになります。

- 一方、社交的な子どもは外の世界へと出て行き、他者とよりポジティブな関係を築きます。

実際、社交性は、虐待やネグレクトにも関わらずうまく適応する「レジリエントな子どもたち」の顕著な特性であることが示されています。

環境と気質の相互作用

- 非常に好ましい、あるいは非常に否定的な初期環境は、気質に大きく影響を与える可能性があります。

- 例:安全で愛情に満ちた家庭環境は、内気な子どもであっても多くの状況で社交的にするかもしれません。

- 一方、非常に拒絶的な環境であれば、社交的な子どもであっても引きこもるようになることがあります。

- 同様に、極端な感情的気質は、平凡な環境をも凌駕して精神病理を引き起こすことがあり、患者の歴史に明らかな原因が見られない場合でも説明がつくことがあります。

他にも補足したい内容や、この翻訳を使って何かを作成したい場合は、遠慮なくどうぞ!

以下は、与えられた英語のテキストを逐語的に正確に日本語に翻訳したものです。読みやすさのために、箇条書きや表形式を使用しています。

スキーマ領域と早期不適応スキーマ(Schema Domains and Early Maladaptive Schemas)

本モデルでは、18のスキーマを、「スキーマ領域(schema domains)」と呼ばれる満たされなかった情緒的ニーズの5つの広範なカテゴリーに分類しています。これら18のスキーマに対する実証的な裏付けについては、本章の後半で検討します。このセクションでは、5つのスキーマ領域について詳述し、それぞれに含まれるスキーマを列挙します。

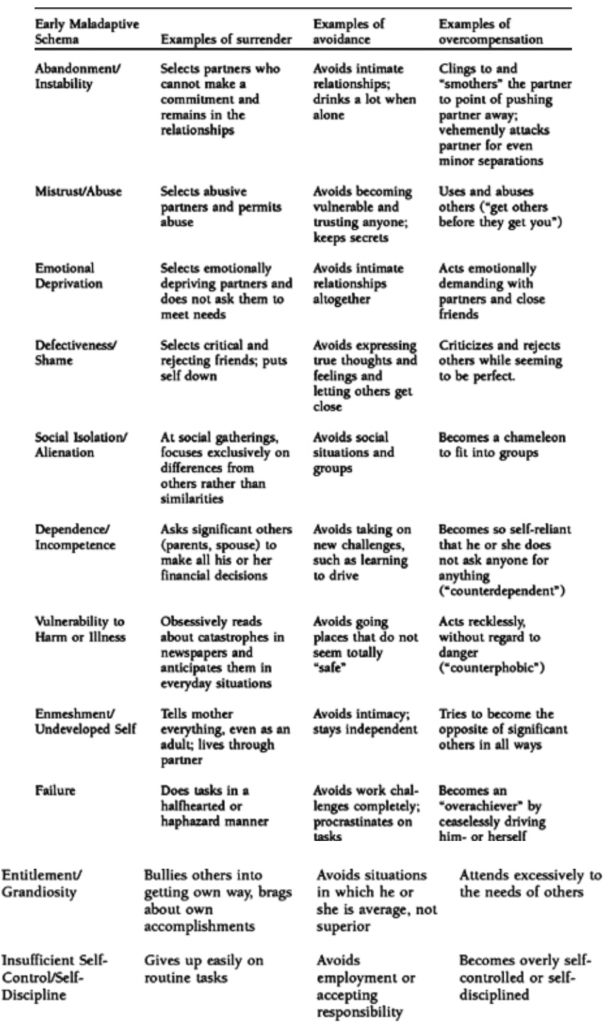

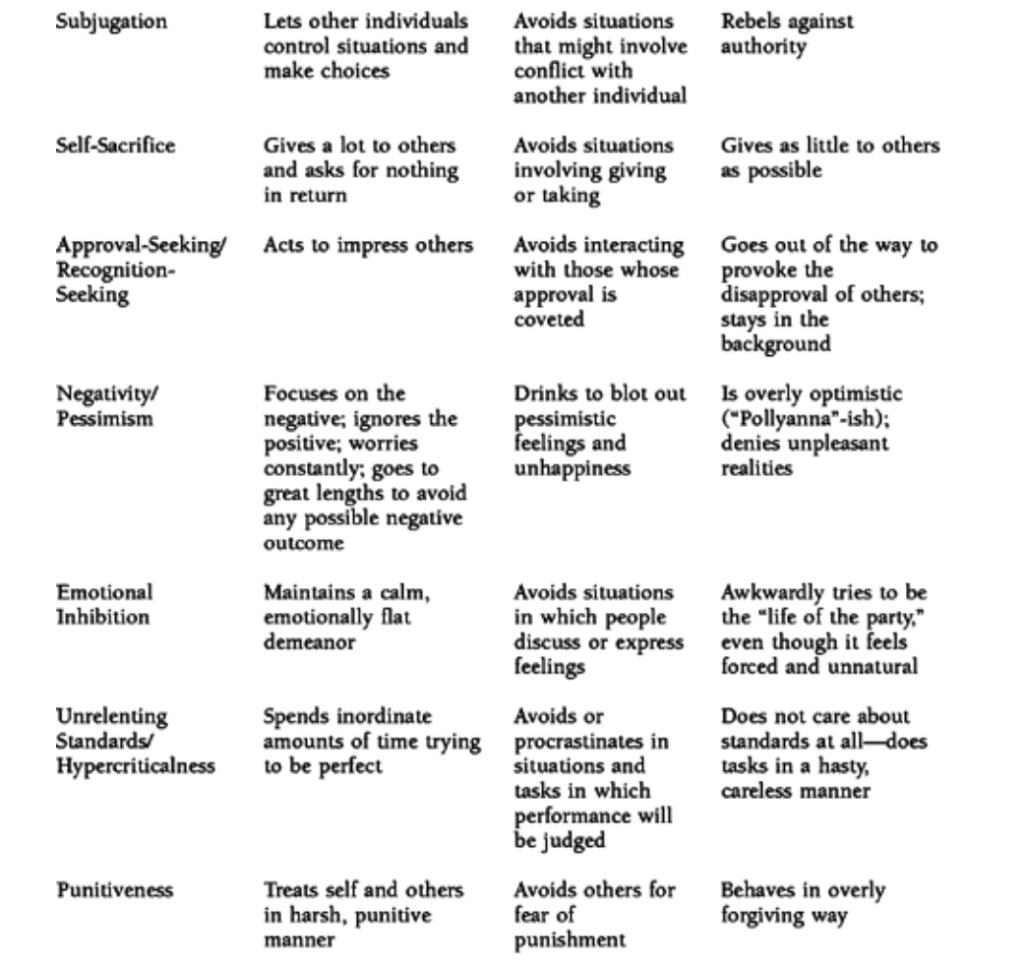

図1.1では、5つのスキーマ領域が中央に斜体で番号なしで示されており(例:「Disconnection and Rejection」)、18のスキーマは左揃えで番号付きで示されています(例:「1. Abandonment/Instability」)。

スキーマ領域Ⅰ:断絶と拒絶(Disconnection and Rejection)

この領域のスキーマを持つ患者は、他者との安全で満足のいく愛着を形成することができません。

彼らは、自分の安定性、安全、養育、愛、所属感に対するニーズが満たされないと信じています。

この領域に典型的な家庭環境:

- 不安定(Abandonment/Instability)

- 虐待的(Mistrust/Abuse)

- 冷淡(Emotional Deprivation)

- 拒絶的(Defectiveness/Shame)

- 外の世界から孤立している(Social Isolation/Alienation)

この領域(特に最初の4つのスキーマ)を持つ患者は、最も深く傷ついていることが多いです。多くはトラウマ的な幼少期を経験しており、大人になると自己破壊的な関係に突進したり、親密な関係を完全に避けたりする傾向があります。

このような患者にとって、治療関係は治療の中心的要素になることが多いです。

各スキーマの説明:

- 見捨て/不安定性(Abandonment/Instability)

→ 重要な他者とのつながりが不安定であると感じること。

→ このスキーマを持つ人は、重要な人物が情緒的に予測不可能である、断続的にしか存在しない、死ぬ、あるいはより良い相手のために自分を捨てると感じています。 - 不信/虐待(Mistrust/Abuse)

→ 他者が機会を得れば、自分を自分勝手な目的のために利用するという確信を持つ。

→ たとえば、虐待、傷つけ、屈辱、嘘、裏切り、操作されると信じています。 - 情緒的剥奪(Emotional Deprivation)

→ 自分の情緒的つながりに対する欲求が十分に満たされないという期待。

→ 以下の3つの形を特定しています:

1. 養育の剥奪(愛情や思いやりの欠如)

2. 共感の剥奪(傾聴や理解の欠如)

3. 保護の剥奪(強さや指導の欠如) - 欠陥/恥(Defectiveness/Shame)

→ 自分が欠陥があり、悪く、劣っていて、無価値であるという感覚。

→ 他者に自分の本質を知られたら愛されなくなるだろうと感じる。

→ 欠陥には以下のようなものがあります:

- 私的な欠陥:利己的、攻撃的衝動、受け入れがたい性的欲求など

- 公的な欠陥:見た目が悪い、社会的にぎこちないなど - 社会的孤立/疎外(Social Isolation/Alienation)

→ 自分は他の人々と違う、社会の大きな枠組みにうまく適合していないという感覚。

→ このスキーマを持つ人は、どの集団やコミュニティにも属していないと感じる傾向があります。

スキーマ領域Ⅱ:自律性と達成の障害(Impaired Autonomy and Performance)

自律性とは、家族から心理的に分離し、自分と同年代の人と同等に独立して機能する能力のことです。

この領域にスキーマを持つ患者は、自分自身や世界に対する期待によって、親的存在からの分化や独立した機能の確立が妨げられています。

このような患者が子どもだった頃、典型的には:

- 親があらゆることを代わりにしてあげたり、過保護だった

- あるいは、その逆で(非常に稀ではあるが)、ほとんど世話をせず見守ることもなかった

※(両極端ともに、自律性の領域に問題を引き起こします)

また、彼らの親は:

- 子どもの自己信頼感を損ない、

- 家の外で有能にふるまうことを強化しなかったことが多いです。

その結果、こうした患者は:

- 自分自身のアイデンティティを築き、自分の人生を創造することができない

- 個人的な目標を設定し、それに必要なスキルを身につけることができない

能力面において、彼らは大人になっても子どものままなのです。

各スキーマの説明:

- 依存/無能(Dependence/Incompetence)

→ 日常的な責任を他者の多大な助けなしにはこなせないと感じる。

→ 例:金銭管理、実用的な問題解決、的確な判断、新しい課題への取り組み、良い決断ができないと感じる

→ このスキーマは、広範な受け身的態度や無力感として表れます。 - 危機/病気への脆弱性(Vulnerability to Harm or Illness)

→ 大災害がいつ起こってもおかしくないという誇張された恐れと、それに対処できないという感覚。

→ 恐れの対象となる災害の種類:

- 医学的(例:心臓発作、エイズなどの病気)

- 感情的(例:気が狂う、制御を失う)

- 外的(例:事故、犯罪、自然災害) - 融合/未発達の自己(Enmeshment/Undeveloped Self)

→ 1人または複数の重要な他者(しばしば親)と過度に関わりすぎていることで、

個としての発達や社会的成長が損なわれている状態。

→ 少なくとも1人の当事者が相手なしでは機能できないと信じていることが多い。

→ 他人に圧倒されている/融合している感覚、あるいははっきりとした自己認識や方向性の欠如を含む場合があります。 - 失敗(Failure)

→ 学業、スポーツ、仕事などの達成分野において、自分は必ず失敗するという信念。

→ 他の人と比べて、自分は本質的に能力が劣っていると感じる。

→ 具体的には:知的に劣っている、不器用、才能がない、成功していないと信じている。

スキーマ領域Ⅲ:限界の障害(Impaired Limits)

この領域のスキーマを持つ患者は、他者への配慮(相互性)や自己規律(自己制御)に関して、十分な内的制限を育んでいません。

彼らは以下のような困難を抱えることがあります:

- 他者の権利を尊重すること

- 協力すること

- 約束を守ること

- 長期的な目標を達成すること

これらの患者は、しばしば:

- 利己的、甘やかされた、無責任、自己愛的に見えることがあります。

- 通常、非常に寛容で甘やかす家庭環境で育ちました。

(※なお、権利意識(Entitlement)は、別のスキーマ(例:情緒的剥奪)への過剰補償として表れることもあります。この場合、甘やかされた育ちが主要な起因ではありません。詳細は第10章で説明されています。)

子ども時代にこのような患者は:

- 他の人と同じルールに従うよう求められず、

- 他人を思いやることも、自己抑制を身につけることも求められなかったのです。

その結果、大人になっても:

- 衝動を抑えたり、将来の利益のために欲求を我慢する能力が育っていないのです。

各スキーマの説明:

- 権利意識/誇大性(Entitlement/Grandiosity)

→ 自分は他者よりも優れているという思い込みがあり、

したがって特別な権利や特典を得るのが当然だと考える。

→ このスキーマを持つ人は、通常の社会的相互関係におけるルール(互恵性)に縛られないと感じている。

→ 他者への影響を考慮せず、「自分がやりたいことは何でもやるべきだ」と主張する傾向がある。

→ 成功、有名さ、富などの優越性に過剰に焦点を当て、力を得ることを目的とする場合が多い。

→ このような患者はしばしば、非常に要求が強く、支配的で、共感性に欠ける傾向があります。 - 自己制御/自己規律の欠如(Insufficient Self-Control/Self-Discipline)

→ 個人的な目標を達成するために必要な自己制御や挫折耐性を持たない/持とうとしない。

→ 感情や衝動の表出をコントロールできない。

→ このスキーマが軽度の場合、不快感の回避に過剰に焦点を当てる形で現れる。

例:ほとんどの対立や責任を回避する。

スキーマ領域Ⅳ:他者志向(Other-Directedness)

この領域に分類される患者は、自分自身のニーズよりも他人のニーズを満たすことに過度に重点を置いている。

このような行動は以下の目的によって行われる:

- 承認を得るため

- 感情的なつながりを維持するため

- 報復を避けるため

他者と関わるとき、彼らは:

- 自分のニーズよりも相手の反応にほとんど完全に注意を向ける

- 自分の怒りや欲求に無自覚であることが多い

幼少期の背景

- 子ども時代、彼らは自然な欲求や傾向に従う自由がなかった

- 大人になると、内的な自己指向ではなく、外部の他者の欲求に従って行動するようになる

典型的な家庭環境は、条件付きの受容に基づいている:

- 子どもは愛情や承認を得るために、自分の重要な部分を抑える必要があった

- 多くの場合、親は**子どもの独自のニーズよりも、自分の感情的ニーズや社会的「体裁」**を重視していた

各スキーマの説明:

- 服従(Subjugation)

→ 他者に過度に支配権を明け渡すこと。その理由は、「強制されている」と感じるから。

→ このスキーマの機能は通常、怒り・報復・見捨てられを回避すること。

→ 2つの主な形態がある:

- ニーズの服従:自分の欲求や好みを抑える

- 感情の服従:特に怒りなど、自分の感情反応を抑える

→ このスキーマでは、自分自身のニーズや感情が正当で重要であるという認識が乏しい

→ 行動としては、**過度な従順さや「喜ばせようとする姿勢」**として現れ、

同時に「閉じ込められた感覚」に対して過敏でもある

→ 結果として、怒りが内部に蓄積し、以下のような不適応的症状として表出される:

- 受動攻撃的行動

- 怒りの爆発

- 心身症

- 愛情の撤退(引きこもり)

- 自己犠牲(Self-Sacrifice)

→ 他者のニーズを自発的に満たすが、自分の充足感を犠牲にしている

→ この行動の理由には以下が含まれる:

- 他者の苦しみを和らげるため

- 罪悪感を避けるため

- 自尊心を得るため

- 助けを必要としていると感じる相手との感情的つながりを保つため

→ このスキーマはしばしば、他人の苦しみに対する強い感受性によって生じる

→ その結果、自分のニーズが十分に満たされていないと感じるようになり、

怒りや不満感を生じさせることがある

→ このスキーマは、12ステッププログラムにおける「共依存(co-dependency)」という概念と重なり合う

- 承認・認知の追求(Approval-Seeking / Recognition-Seeking)

→ 他人からの承認や認知を得ることを、

安全で真の自己感の発達よりも重視する

→ 自尊心が、自己の内面の評価ではなく、他者の反応に依存している

→ このスキーマには、以下のようなものに対する過度なこだわりが含まれることが多い:

- 社会的地位

- 外見

- お金

- 成功

→ これらを承認や認知を得る手段として用いる

→ 結果として、本物ではなく満たされない人生の意思決定をすることが多くなる

必要であれば、**スキーマ領域Ⅴ(過剰警戒と抑制)**についても続けて翻訳できます。ご希望ですか?

以下は「スキーマ領域Ⅴ:過剰警戒と抑制(Overvigilance and Inhibition)」に関する逐語的かつ正確な日本語訳です。内容の明確さを保つため、段落構成・箇条書き・強調表現を用いて翻訳しています。

スキーマ領域Ⅴ:過剰警戒と抑制(Overvigilance and Inhibition)

この領域の患者は、自発的な感情や衝動を抑圧している。

彼らはしばしば、幸福・自己表現・リラックス・親密な関係・健康といったものを犠牲にしてまで、自分のパフォーマンスに関する厳格な内面化されたルールを守ろうとする。

幼少期の背景

- 幼少期は厳格で抑圧的、陰鬱な家庭環境で育ったことが多い

- その中では、自制心と自己否定が重視され、自発性や喜びは軽視されていた

- 子ども時代、遊びや幸せの追求は奨励されなかった

- その結果、患者は否定的な出来事に対して過剰に警戒し、人生を陰鬱なものとして捉えるようになった

この領域の患者は通常、悲観主義と不安を抱えており、

「常に警戒し注意深くしていなければ、人生が崩壊するかもしれない」と恐れている。

各スキーマの説明:

- 否定性/悲観主義(Negativity / Pessimism)

→ 人生の否定的側面(痛み、死、喪失、失望、対立、裏切りなど)に長期間わたり過度に焦点を当てるスキーマ。

→ 一方で、肯定的側面は軽視される

→ このスキーマには、以下のような誇張された予期が含まれる:

- 様々な仕事上、経済的、人間関係の場面でいずれ重大な問題が起こるだろうという思い込み

→ 具体的な不安内容:

- 間違いを犯して、経済的破綻・喪失・恥辱・悪状況に閉じ込められるといった事態が起こるのではという恐れ

→ 患者の特徴:

- 心配性、予期不安、過剰警戒、愚痴、不決断 など

- 感情抑制(Emotional Inhibition)

→ 自発的な行動・感情・コミュニケーションを抑制するスキーマ。

→ 抑制の理由:

- 批判を受けることや、衝動のコントロールを失うことを防ぐため

→ 最も一般的な抑制の領域:

1. 怒りの抑制

2. ポジティブな衝動の抑制(喜び、愛情、性的興奮、遊び心など)

3. 脆弱性の表現の困難さ

4. 感情を軽視し、理性に偏重する傾向

→ 患者の印象:

- 表情が乏しい、感情が狭められている、引きこもりがち、冷たく感じられる

- 容赦ない基準/過度の批判(Unrelenting Standards / Hypercriticalness)

→ 非常に高い内面化された基準を常に満たそうとする感覚。

→ 多くの場合、その目的は:

- 不承認や恥を避けるため

→ このスキーマが「早期不適応スキーマ」として認定されるには、以下のいずれかの重大な障害が存在している必要がある:

- 健康への悪影響

- 自尊心の損傷

- 対人関係の悪化

- 快楽体験の欠如

→ 典型的な表れ方:

1. 完璧主義(正しくやろうとする強迫的傾向、細部への過度な注意、自己評価の過小評価)

2. 多くの分野における厳格なルールや「~すべき」思考(非現実的に高い道徳的・文化的・宗教的基準など)

3. 時間や効率への過度なこだわり

- 懲罰性(Punitiveness)

→ 「人は間違いを犯したら厳しく罰せられるべきだ」という確信

→ 特徴:

- 基準を満たさない他人(および自分)に対して、怒りや不寛容な態度を示す傾向

→ このスキーマでは、以下のようなことが困難になる:

- 過失に対して情状酌量すること

- 人間の不完全さを受け入れること

- 相手の意図を考慮すること

以上でスキーマ領域の逐語的翻訳はすべて完了です。

他に翻訳したい章や関連する補足説明をご希望でしたら、お気軽にどうぞ。

以下は「ケース例」と「条件付きスキーマと無条件スキーマ」についての逐語的かつ正確な日本語訳です。内容の明瞭さと構造を保つために、段落ごとに翻訳し、箇条書きや強調表現を適宜使用しています。

ケース例(Case Illustration)

スキーマの概念を示す簡単な事例として、以下のケースを考えてみましょう。

ある若い女性ナタリーが治療に訪れます。

ナタリーは**情緒的剥奪スキーマ(Emotional Deprivation schema)**を持っています。

彼女が親密な関係で主に経験してきたことは、「自分の情緒的ニーズが満たされない」ということでした。

この状態は、幼少期から続いています。

- ナタリーは一人っ子であり、感情的に冷たい両親に育てられました。

- 両親は彼女の身体的なニーズはすべて満たしましたが、情緒的な養育や、十分な注意・愛情を与えませんでした。

- 両親はナタリーがどんな人物なのかを理解しようとはせず、ナタリーは家庭の中で孤独を感じていました。

ナタリーの主訴(presenting problem)

ナタリーの主訴は慢性的なうつ病です。

彼女はセラピストに、「人生のほとんどずっと落ち込んでいる」と話します。

- 長年にわたり何度も治療を受けてきたにもかかわらず、うつ病は持続しています。

- ナタリーは一般的に、情緒的に剥奪的な男性に惹かれがちです。

結婚関係でのスキーマ再現

夫のポールもそのパターンに該当します。

- ナタリーがポールに抱きしめてほしい・同情してほしいと求めると、

- ポールは苛立ち、ナタリーを突き放します

これはナタリーの情緒的剥奪スキーマを刺激し、ナタリーは怒りを感じます。

- その怒りには一部正当性もありますが、

- 同時に、ポールの不器用な愛情表現への過剰反応でもあります。

ナタリーの怒りは夫をさらに遠ざけ、

ポールはさらにナタリーから距離を取り、

その結果、剥奪スキーマが再強化される悪循環が生じます。

「スキーマ化学(schema chemistry)」の例

結婚前、ナタリーは感情表現の豊かな男性と交際していたことがありますが、

- その相手には性的な魅力を感じず、

- 優しさの表現に「息苦しさ」を感じたと語っています。

このように、患者が最も惹かれる相手は、自らのコアスキーマを刺激する存在であるという傾向がよく観察されます。これがいわゆる**スキーマ化学(schema chemistry)**です。

この事例は、幼少期の剥奪体験がどのようにスキーマの形成を導き、

そのスキーマが無意識のうちに再演され、人生の中で再現・強化されること、

さらにそれが機能不全な対人関係や慢性的なAxis Iの症状(例:うつ病)へとつながる様子を示しています。

条件付きスキーマと無条件スキーマ(Conditional vs. Unconditional Schemas)

もともと私たちは、**初期不適応スキーマ(Early Maladaptive Schemas)**と

**ベックの基底的仮定(underlying assumptions, Beck et al., 1979)**の主な違いを以下のように考えていました:

- スキーマは**無条件(unconditional)**であり、

- 仮定は**条件付き(conditional)**である。

しかし現在では、一部のスキーマは条件付きであり、

他のスキーマは無条件であると考えています。

無条件スキーマの特徴

- 通常、最も早期に形成され、最も中核に位置するスキーマは、無条件である。

- 無条件スキーマには、希望が存在しない。

- 個人が何をしても、結果は同じであると信じられている。

- 例:

- 自分は無能である

- 他人と融合している(自己の境界がない)

- 愛されない

- 社会に馴染めない

- 危険にさらされている

- 悪い存在である

- そして、何をしても変えられないという絶望感がある。

- このスキーマは、子ども時代に起きた出来事をそのまま体現している。

子どもには選択肢がなかった。

条件付きスキーマの特徴

- 一方、条件付きスキーマには希望の余地がある。

- 個人が努力すれば、結果を変えられる可能性がある。

- たとえば、以下のような行動を通して:

- 服従する(subjugate)

- 自己犠牲する(self-sacrifice)

- 承認を求める(approval-seeking)

- 感情を抑制する(emotional inhibition)

- 高い基準を追求する(unrelenting standards)

- これらの努力によって、否定的な結果を一時的に回避できるかもしれないという感覚がある。

無条件スキーマ(Unconditional schemas)

- 放棄/不安定性(Abandonment/Instability)

- 不信/虐待(Mistrust/Abuse)

- 情緒的剥奪(Emotional Deprivation)

- 欠陥(Defectiveness)

- 社会的孤立(Social Isolation)

- 依存/無能(Dependence/Incompetence)

- 危害や病気への脆弱性(Vulnerability to Harm or Illness)

- 共依存/未発達な自己(Enmeshment/Undeveloped Self)

- 失敗(Failure)

- 否定的/悲観的思考(Negativity/Pessimism)

- 厳罰感(Punitiveness)

- 権利意識/誇大性(Entitlement/Grandiosity)

- 自己制御不足/自己規律不足(Insufficient Self-Control/Self-Discipline)

条件付きスキーマ(Conditional schemas)

- 服従(Subjugation)

- 自己犠牲(Self-Sacrifice)

- 承認・認識追求(Approval-Seeking/Recognition-Seeking)

- 感情抑制(Emotional Inhibition)

- 過剰な基準・過度の批判性(Unrelenting Standards/Hypercriticalness)

条件付きスキーマの形成

条件付きスキーマは、無条件スキーマから解放されるための試みとして形成されることが多いです。

この意味で、条件付きスキーマは「二次的」なものといえます。以下にいくつかの例を示します。

- 欠陥に対する過剰な基準(Unrelenting Standards):

個人は「完璧であれば、愛されるに値する」と考えます。 - 放棄に対する服従(Subjugation):

個人は「相手が望むことをすべて行い、決して怒らずにいれば、その人は私と一緒にいてくれる」と考えます。 - 欠陥に対する自己犠牲(Self-Sacrifice):

個人は「自分のニーズを無視して相手のニーズを満たせば、その人は私の欠点を受け入れてくれるはずで、私はそんなに愛されないという気持ちを感じなくて済む」と考えます。

自己統制の障害(Impaired Autonomy)

条件付きスキーマの要求を常に満たすことは通常不可能です。

たとえば、完全に服従し続けて怒らないことは難しいです。

また、すべてのニーズを満たすほど要求し続けることや、自己犠牲を続けて他者のすべてのニーズを満たし続けることも難しいです。

条件付きスキーマは、コアスキーマ(無条件スキーマ)を遅延させる役割を果たすことができますが、

最終的には個人がそのスキーマに達しきれないため、再びそのコアスキーマの真実と向き合わせられることになります。

(すべての条件付きスキーマが以前のスキーマと関連するわけではありません。

これらのスキーマは、子どもが期待されることを実行すれば、恐れていた結果が回避される可能性があるという意味で条件付きです。)

スキーマが従来の認知行動療法にどのように干渉するか

多くの初期の不適応スキーマは、従来の認知行動療法を妨げる可能性があります。スキーマは、患者が前述した従来の認知行動療法の仮定の多くを満たすのを難しくします。たとえば、治療的なアライアンス(治療者との協力関係)を比較的短期間で形成できるという仮定に関して、切断と拒絶のドメイン(放棄、不信/虐待、情緒的剥奪、欠陥/恥)にスキーマを持つ患者は、短期間でこのような単純なポジティブな結びつきを確立することができないかもしれません。

同様に、治療の目的を選定するために強いアイデンティティと明確な人生の目標があるという仮定に関して、パフォーマンスのドメイン(依存、共依存/未発達な自己、失敗)にスキーマを持つ患者は、自己が誰であるか、何を望んでいるのかが分からないため、具体的な治療目標を設定できないかもしれません。

認知行動療法は、患者が認知や感情にアクセスし、それを治療中に言語化できるという前提で進行します。しかし、他者指向性のドメイン(服従、自己犠牲、承認追求)にスキーマを持つ患者は、治療者が望むものを把握することに集中しすぎて、自分の内面を見つめたり、自分の考えや感情について話したりすることが難しいかもしれません。

最後に、認知行動療法は、患者が治療手順に従うことができると仮定していますが、限界の障害のドメイン(権利意識、自己制御不足/自己規律不足)にスキーマを持つ患者は、モチベーションが足りなかったり、規律が足りなかったりして、治療手順を守れないかもしれません。

初期の不適応スキーマに対する実証的支持

初期の不適応スキーマに関するかなりの研究が行われています。これまで行われた研究の多くは、Youngのスキーマ質問票(Young & Brown, 1990)の長いバージョンを使用していますが、短いバージョンでの研究も進行中です。Youngスキーマ質問票は、フランス語、スペイン語、オランダ語、トルコ語、日本語、フィンランド語、ノルウェー語を含む多くの言語に翻訳されています。

この質問票の心理測定特性に関する最初の包括的な調査は、Schmidt, Joiner, Young, Telch(1995)によって行われました。この研究の結果、α係数は、共依存/未発達な自己から欠陥/恥に至るまで、0.96であり、再テスト係数は0.50から0.82の範囲で、非臨床集団において得られました。主要なサブスケールは、高い再テスト信頼性と内部一貫性を示しました。また、この質問票は、心理的苦痛、自己評価、うつ病に対する認知的脆弱性、パーソナリティ障害の症状に関する測定でも良好な収束的妥当性と差別的妥当性を示しました。

研究者たちは、臨床サンプルと非臨床サンプルを使用して因子分析を行いました。サンプルは、Youngの臨床的に発展したスキーマとその仮定された階層的関係に密接に一致する、類似の主要な因子のセットを示しました。ある大学生のサンプルでは、17の因子が出現しました。その中には、Young(1990)によって最初に提案された16のうち15が含まれていました。1つのオリジナルスキーマである社会的不適合性は出現せず、2つの他の因子が出現しました。この因子構造をクロスバリデーションする試みとして、Schmidt et al.(1995)は、同じ集団から別の大学生サンプルに対してYoungスキーマ質問票を渡しました。因子分析技術を使用して、研究者たちは、最初の分析で得られた17の因子のうち13が2回目のサンプルで明確に再現されたことを発見しました。研究者たちはまた、3つの異なる高次因子を発見しました。患者のサンプルでは、15の因子が出現し、その中にはYoung(1990)によって最初に提案された16のうち15が含まれていました。これらの15の因子は、全体の54%の分散を説明しました(Schmidt et al., 1995)。

この研究では、Youngスキーマ質問票がパーソナリティ障害の症状(Personality Diagnostic Questionnaire-Revised; Hyler, Rieder, Spitzer, & Williams, 1987)との収束的妥当性を示しました。また、うつ病(Beck Depression Inventory; Beck, Ward, Mendelson, Mock, & Erbaugh, 1961)や自己評価(Rosenberg Self-Esteem Questionnaire; Rosenberg, 1965)との差別的妥当性も示しました、特に非臨床の大学生サンプルにおいて。

この研究は、Lee、Taylor、Dunn(1999年)によってオーストラリアの臨床集団を用いて再現された。研究者らは因子分析を実施し、過去の知見と一致して、Youngが当初提案した16のスキーマのうち15を支持する形で、16の主要な構成要素が抽出された。「社会的望ましさ(Social Undesirability)」尺度のみ支持されなかった(現在はこのスキーマを独立したものとして廃止し、「欠陥性(Defectiveness)」に統合済み)。さらに、高次因子分析はYoungが提案したスキーマ領域のいくつかと高い適合性を示した。全体として、この研究は「Youngスキーマ質問票(YSQ)」が優れた内的整合性を有し、その主要な因子構造が異なる2か国の臨床サンプルおよび異なる診断群において安定していることを実証した。

臨床集団と一般集団における因子構造の差異

Leeら(1999年)は、以下の理由により臨床集団と一般集団で因子構造が異なる結果となったと考察している:

- 範囲効果:学生サンプルでは、多くの被験者が極端な精神病理を抱えていない可能性が高く、スキーマの強度に偏りが生じた。

- 前提の違い:臨床集団の精神病理を説明するスキーマが一般学生集団にも同様に存在するという仮定に依存する。

- Youngの見解:

初期不適応スキーマ(EMS)は一般集団にも存在するが、臨床集団では過度に強調され極端化する。

個別スキーマの妥当性を検証した研究

1. Freeman(1999年)

- 対象:一般被験者

- 結果:

- EMSの弱い承認は、対人適応の高さと相関。

→ Youngの理論(EMSが否定的・機能不全的であるという定義)と一致。

2. Rittenmeyer(1997年)

- 対象:カリフォルニア州の教師

- 尺度:Maslach Burnout Inventory(ストレス関連指標)

- 関連性:

- 過連結(Overconnection)領域:

- 「情緒的消耗」尺度と強く相関。

- 「脱人格化」「個人的達成」尺度とも弱い相関。

- 過剰な基準(Exaggerated Standards)領域:

- 「情緒的消耗」尺度と強く相関。

3. Carine(1997年)

- 目的:スキーマ理論の人格障害治療への有用性検証

- 方法:判別関数分析でEMSを予測変数として使用。

- 結果:

- DSM-IV軸II(人格障害)群の分類正解率:83%。

- 感情がスキーマの本質的要素であることを支持。

Youngスキーマ質問票とDSM-IV人格障害の関連性

Schmidtら(1995年)の研究:

- 総合スコア:

- 「人格診断質問票改訂版(PDQ-R)」(DSM-III-R人格障害尺度)の総合スコアと高い相関。

- 個別スキーマと人格障害の関連例:

スキーマ 関連する人格障害

不信/虐待(Mistrust/Abuse) 妄想性人格障害

依存性(Dependence) 依存性人格障害

自己制御/自己訓練不全(Insufficient Self-Control) 境界性人格障害

過酷な基準(Unrelenting Standards) 強迫性人格障害 - 注記:YSQはDSM-IV人格障害を測定するよう設計されていないが、症状との有意な関連が確認されている。

早期不適応スキーマの生物学

この章では、感情と脳の生物学に関する最近の研究(LeDoux, 1996)に基づいて、スキーマの生物学的見解を提案します。この章では、スキーマの発達と変化の可能なメカニズムについての仮説を提示していることを強調します。これらの仮説が有効かどうかを確認するための研究はまだ行われていません。

最近の研究によれば、脳には一つの感情システムではなく、複数のシステムが存在することが示唆されています。異なる感情は異なる生存機能—危険への対応、食料の確保、性行為とパートナー探し、子孫の世話、社会的絆—に関わっており、それぞれが独自の脳ネットワークによって媒介されているようです。ここでは、恐怖条件付けとトラウマに関連する脳ネットワークに焦点を当てます。

恐怖条件付けとトラウマに関わる脳システム

脳の生物学に関する研究は、見捨てられや虐待などのトラウマ的な幼少期の出来事に基づくスキーマの引き金が脳のどの部位で起こり得るかを示しています。トラウマ記憶の生物学に関する研究をまとめた中で、LeDoux(1996)は次のように書いています:

トラウマ的な学習状況の間、意識的な記憶は海馬と関連する皮質領域を含むシステムによって形成され、無意識的な記憶は扁桃体を基盤とするシステムを通じて恐怖条件付けのメカニズムによって確立されます。これら二つのシステムは並行して機能し、その経験に関連する異なる種類の情報を保存します。そして、最初のトラウマの際に存在していた刺激に後で遭遇すると、それぞれのシステムが潜在的にその記憶を取り戻すことができます。扁桃体システムの場合、記憶の取り出しは危険に備えるための身体的反応の表出をもたらし、海馬システムの場合は、意識的な想起が起こります。(p. 239)

したがって、LeDouxによれば、トラウマ的な出来事の感情的重要性を登録、保存、および取り出す脳のメカニズムは、同じ出来事に関する意識的な記憶や認知を処理するメカニズムとは異なります。扁桃体は感情的記憶を保存し、海馬と新皮質は認知的記憶を保存します。感情的反応は、思考、推論、意識に関わる脳のより高次の処理システムの参加なしに発生することがあります。

扁桃体システムの特徴

LeDouxによれば、扁桃体システムには海馬システムやより高次の皮質と区別するいくつかの特性があります。

以下は「早期不適応スキーマの生物学」の続きの翻訳です:

- 扁桃体システムは無意識的です。 扁桃体では刺激の意識的な登録なしに感情反応が形成されることがあります。Zajonc(1984)が10年以上前に主張したように、認知なしに感情は存在しうるのです。

- 扁桃体システムはより速いです。 危険信号は視床を通じて扁桃体と皮質の両方に送られます。しかし、その信号は皮質に到達するよりも扁桃体に素早く到達します。皮質が危険信号を認識する頃には、扁桃体はすでに危険に反応し始めています。Zajonc(1984)も主張したように、感情は認知の前に存在することができます。

- 扁桃体システムは自動的です。 扁桃体システムが危険の評価を行うと、感情と身体反応は自動的に発生します。対照的に、認知処理に関わるシステムは自動的な反応と密接に結びついているわけではありません。認知処理の特徴は反応の柔軟性です。認知があれば、選択肢があります。

- 扁桃体システムにおける感情的記憶は永続的に見えます。 LeDouxは次のように書いています:「扁桃体を通じて確立された無意識の恐怖記憶は、脳に消えないように焼き付けられているように見えます。それらはおそらく生涯私たちと共にあります」(p. 252)。危険な刺激を決して忘れないことには生存価値があります。これらの記憶は消去に抵抗します。ストレス下では、消去されたように見える恐怖でさえ、しばしば自発的に再発します。消去は条件付けられた恐怖反応の表出を防ぐが、その反応の基礎となる記憶を消去するわけではありません。「消去は扁桃体の出力の妨害であり、扁桃体の記憶板をきれいに拭き取ることではありません」(p. 250)。(したがって、スキーマは完全に癒されることはおそらくないと私たちは言います。)

- 扁桃体システムは細かい識別をしません。 扁桃体システムはトラウマ的刺激に対する条件付けられた恐怖反応を引き起こす方向に偏っています。感情的記憶が扁桃体に保存されると、後にトラウマの間に存在していたものにわずかでも似ている刺激にさらされると、恐怖反応が解き放たれます。扁桃体システムは外部世界の粗い像を提供しますが、皮質はより詳細で正確な表現を提供します。認知的評価に基づいて反応を抑制する責任があるのは皮質です。扁桃体は反応を引き起こしますが、抑制はしません。

- 扁桃体システムは進化的により高次の皮質よりも先に存在しました。 個人が脅威に直面すると、扁桃体は何百万年を通じてほとんど変化していない恐怖反応を引き起こし、それは動物界全体、おそらく下等生物にも共有されています。海馬も脳の進化的に古い部分ですが、後から発達した高次皮質を含む新皮質に接続されています。

スキーマモデルへの影響

スキーマ理論に対するこの研究の潜在的な意味をいくつか考察しましょう。前述のように、私たちは早期不適応スキーマを、見捨てられ、虐待、ネグレクト、拒絶などの幼少期のテーマを巡る、記憶、感情、身体感覚、認知の集合として定義しています。スキーマの脳生物学を次のように概念化することができるでしょう:扁桃体システムに保存された感情と身体感覚は前述のすべての特性を持っています。個人がスキーマの発達につながった幼少期の出来事を思い起こさせる刺激に遭遇すると、その出来事に関連する感情と身体感覚は扁桃体システムによって無意識的に活性化されます。または、個人がそれらを意識している場合、感情と身体感覚は認知よりも素早く活性化されます。この感情と身体感覚の活性化は自動的であり、おそらくその個人の生涯の永続的な特徴でしょう。ただし、スキーマの癒しとともに活性化の程度は軽減する可能性があります。対照的に、トラウマに関連する意識的な記憶と認知は海馬システムと高次皮質に保存されています。

トラウマ体験の感情的側面と認知的側面が異なる脳システムに位置しているという事実は、なぜスキーマが単純な認知的方法では変更できないのかを説明するかもしれません。関連する点として、スキーマの認知的要素はしばしば、感情と身体感覚がすでに扁桃体システムに保存された後に発達します。多くのスキーマは言語獲得前段階で発達します:それらは子どもが言語を獲得する前に始まります。言語獲得前のスキーマは、子どもが非常に幼い時に形成され、保存されるのは記憶、感情、身体感覚のみです。認知は後に、子どもが言葉で考え、話し始めるようになると追加されます。(これはセラピストの役割の一つです:患者がスキーマの体験に言葉を結びつけるのを手助けすること。)したがって、多くのスキーマを扱う際には、感情が認知に対して優位性を持ちます。

早期不適応スキーマが引き金となると、個人は感情と身体感覚に圧倒されます。個人はこの体験を元の記憶と意識的に結びつけることもあれば、そうでないこともあります。(これはセラピストのもう一つの役割です:患者が感情と身体感覚を幼少期の記憶に結びつけるのを助けること。)記憶はスキーマの中心にありますが、通常、イメージの形であっても明確に意識されていません。セラピストは患者がこれらのイメージを再構築しようと苦闘する際に感情的なサポートを提供します。

スキーマ療法への影響

スキーマ療法の最初の目標は心理的な気づきです。セラピストは患者がスキーマを識別し、それに関連する幼少期の記憶、感情、身体感覚、認知、対処スタイルを認識できるよう手助けします。患者がスキーマと対処スタイルを理解すると、彼らは自分の反応に対して何らかの制御を行使し始めることができます。スキーマに関して自由意志の行使を増やすことができるのです。

LeDouxは次のように述べています:

療法は、扁桃体を制御する脳経路において、シナプス増強を生み出す別の方法にすぎません。私たちが見てきたように、扁桃体の感情的記憶はその回路に消えないように刻み込まれています。私たちが望める最善のことは、その表出を調節することです。そして、私たちがそれを行う方法は、皮質に扁桃体をコントロールさせることです。(p. 265)

この観点から、治療の目標はスキーマに対する意識的なコントロールを高め、それに関連する記憶、感情、身体感覚、認知、行動を弱めることです。

幼少期のトラウマは体の他の部分にも影響します。母親から離された霊長類は血漿コルチゾールレベルの上昇を経験します。分離が繰り返されると、これらの変化は永続的になります(Coe, Mendoza, Smotherman, & Levine, 1978; Coe, Glass, Wiener, & Levine, 1983)。母親からの早期分離によって生じる他の長期的な神経生物学的変化には、副腎のカテコールアミン合成酵素の変化(Coe et al., 1978, 1983)や視床下部のセロトニン分泌(Coe, Wiener, Rosenberg, & Levine, 1985)の変化があります。霊長類の研究はまた、オピオイドシステムが分離不安の調節に関与しており、社会的孤立が脳内オピエート受容体の感受性と数に影響することを示唆しています(van der Kolk, 1987)。明らかに、早期の分離体験は心理的機能に影響を与え、おそらく生涯にわたる可能性がある身体的変化をもたらします。

スキーマ操作

二つの基本的なスキーマ操作は、スキーマの永続化とスキーマの癒しです。スキーマに関連するすべての思考、感情、行動、生活体験は、スキーマを永続化する(それを詳細化し強化する)か、スキーマを癒す(それを弱める)かのいずれかと言えます。

スキーマの永続化

スキーマの永続化とは、スキーマを維持するために患者が行う(内部的および行動的に)すべてのことを指します。永続化には、スキーマを癒すのではなく強化してしまうすべての思考、感情、行動が含まれます。これらはすべて個人の自己成就的予言です。スキーマは主に3つのメカニズムによって永続化されます:認知的歪み、自己破壊的な生活パターン、スキーマ対処スタイル(これについては次のセクションで詳しく説明します)。認知的歪みを通じて、個人は状況をスキーマが強化されるような方法で誤って認識し、スキーマを確認する情報を強調し、スキーマに矛盾する情報を最小化または否定します。感情的には、個人はスキーマに関連する感情をブロックすることがあります。感情がブロックされると、スキーマは意識レベルに達しないため、個人はスキーマを変えたり癒したりするための手段を講じることができません。行動的には、個人は自己破壊的なパターンに従事し、無意識にスキーマを引き起こし永続化する状況や関係を選択し続ける一方で、スキーマを癒す可能性のある関係を避けます。対人関係においては、患者は他者が否定的に反応するような方法で関わり、そのためスキーマが強化されます。

事例紹介

マルティーヌは欠陥スキーマを持っており、それは主に母親との幼少期の関係に由来しています。「母は私のことで好きなところは何もありませんでした」と彼女はセラピストに語ります。「そして私にはどうすることもできませんでした。私は可愛くなかったし、社交的で人気者でもなかったし、個性も多くなかったし、おしゃれな服装の仕方も知りませんでした。私が持っていた唯一のもの、つまり頭の良さは、母にとって何の意味もありませんでした。」

現在マルティーヌは31歳です。彼女には女性の友人がほとんどいません。最近、彼女のボーイフレンドであるジョニーが、彼の友人とデートしている女性たちを紹介しました。マルティーヌはこれらの女性たちをとても気に入っていますが、彼女たちが歓迎的であるにもかかわらず、友情を築くことができないと感じています。「彼女たちは私のことが好きではないと思います」と彼女はセラピストに説明します。「彼女たちと一緒にいると本当に緊張してしまいます。落ち着いて普通に関係を築くことができないのです。」

認知的、感情的、行動的、そして対人関係的に、マルティーヌはこれらの女性たちとのスキーマを永続させるように行動しています。認知的には、彼女はスキーマを支持するように情報を歪めます。彼女は女性たちが示した多くの友好的なジェスチャーを割り引きます(「彼女たちはジョニーのためだけに親切にしてるだけ。本当は私のことが好きじゃない」)そして彼女たちがすることや言うことを、嫌われている証拠として誤って解釈します。例えば、女性の一人であるロビンが、近日行われる結婚式でマルティーヌにブライズメイドを頼まなかった時、マルティーヌはロビンが「彼女を嫌っている」という結論に飛びつきました。たとえマルティーヌがロビンと知り合ってからの期間が短すぎて、ブライズメイドの候補としてはありそうにないにもかかわらずです。感情的には、マルティーヌは幼少期のスキーマのトリガーに少しでも似た出来事に強い感情的反応を示します。彼女はどんなに些細なものであっても、拒絶されたと感じると激しく動揺します。例えばロビンが彼女にブライズメイドを頼まなかった時、マルティーヌは完全に価値がなく恥ずかしいと感じました。「私は自分が嫌いです」と彼女はセラピストに言いました。

マルティーヌは、母親との幼少期の関係を繰り返す可能性が高い関係に引き寄せられます。女性のグループの中で、マルティーヌは最も気難しく批判的な一人との友情を最も積極的に求め、子供の頃に母親にしたように、マルティーヌはその女性に対して従順で謝罪的な態度を取ります。

性格障害を持つほぼすべての患者は、幼少期のネガティブなパターンを自己破壊的な方法で繰り返します。慢性的かつ広範囲に、彼らはスキーマを永続させる思考、感情、行動、関係の手段に従事します。そうすることで、彼らは知らず知らずのうちに、幼少期に最も傷ついた状況を大人の生活の中で再現し続けています。

スキーマの癒し

スキーマの癒しはスキーマ療法の最終目標です。スキーマは記憶、感情、身体感覚、認知の集合であるため、スキーマの癒しはこれらすべてを減少させることを含みます:スキーマに関連する記憶の強度、スキーマの感情的負荷、身体感覚の強さ、不適応な認知。スキーマの癒しには行動変化も含まれ、患者は不適応な対処スタイルを適応的な行動パターンに置き換えることを学びます。したがって、治療には認知的、感情的、行動的介入が含まれます。スキーマが癒されるにつれて、それを活性化することはますます困難になります。活性化された場合でも、その体験はそれほど圧倒的ではなく、患者はより早く回復します。

スキーマの癒しの過程はしばしば困難で長いものです。スキーマは変えるのが難しいものです。それらは非常に幼い頃に学習された、自己と世界についての深く根付いた信念です。それらはしばしば患者が知っているすべてです。破壊的であるかもしれませんが、スキーマは患者に安全と予測可能性の感覚を提供します。患者はスキーマを手放すことに抵抗します。なぜならスキーマは彼らのアイデンティティ感覚の中心だからです。スキーマを手放すことは混乱を招きます。世界全体が傾きます。この観点から、療法への抵抗は自己保存の形であり、コントロールと内的一貫性の感覚を保持しようとする試みです。スキーマを手放すことは、自分が何者であり、世界がどのようなものであるかという知識を放棄することです。

スキーマの癒しには、スキーマに向き合い、それと戦う意欲が必要です。それは規律と頻繁な練習を要求します。患者はスキーマを体系的に観察し、毎日変化のために取り組まなければなりません。修正されない限り、スキーマは自らを永続させます。療法はスキーマに対する戦争のようなものです。セラピストと患者はスキーマを倒すために同盟を形成し、それを打ち負かすことを目標とします。しかし、この目標は通常、実現不可能な理想です:ほとんどのスキーマは完全に癒されることはありません。なぜなら、それらに関連する記憶を根絶することができないからです。

スキーマは完全に消えることはありません。むしろ、癒されると、活性化される頻度が減少し、関連する感情の強さは弱くなり、持続時間も短くなります。患者はスキーマの引き金に健全な方法で対応します。彼らはより愛情深いパートナーや友人を選び、自分自身をよりポジティブな方法で見るようになります。私たちはこの章の後半のセクションで、スキーマを癒す方法の概要を説明します。

不適応な対処スタイルと反応

患者は人生の早い段階で不適応な対処スタイルと反応を発達させます。これはスキーマに適応するためであり、スキーマが通常引き起こす強烈で圧倒的な感情を経験しなくて済むようにするためです。しかし、対処スタイルが時にスキーマを回避するのに役立つとしても、それはスキーマを癒すものではないことを覚えておくことが重要です。したがって、すべての不適応な対処スタイルは依然としてスキーマの永続化プロセスの要素として機能しています。

スキーマ療法は、スキーマ自体と個人がスキーマに対処するために使用する戦略を区別します。つまり、私たちのモデルでは、スキーマ自体に含まれるのは記憶、感情、身体感覚、認知であり、個人の行動的反応は含まれません。行動はスキーマの一部ではなく、対処反応の一部です。スキーマが行動を駆動します。対処反応の大部分は行動的ですが、患者は認知的および感情的戦略を通じても対処します。対処スタイルが認知、感情、または行動を通じて現れるかどうかにかかわらず、それはスキーマ自体の一部ではありません。

私たちがスキーマと対処スタイルを区別する理由は、各患者が人生のさまざまな段階のさまざまな状況で、同じスキーマに対処するために異なる対処スタイルを使用するからです。したがって、特定のスキーマに対する対処スタイルは、スキーマ自体が安定しているのに対し、個人にとって時間の経過とともに必ずしも安定したままではありません。さらに、異なる患者は同じスキーマに対処するために、広く異なる、あるいは正反対の行動さえ使用します。

例えば、欠陥スキーマに対して通常は異なるメカニズムで対処する3人の患者を考えてみましょう。3人とも欠陥があると感じているものの、1人は批判的なパートナーや友人を求め、1人は誰とも親密になることを避け、1人は他者に対して批判的で優越的な態度を取ります。したがって、対処行動はスキーマに本質的なものではありません。

3つの不適応な対処スタイル

すべての生物は脅威に対して3つの基本的な反応を持っています:闘争、逃走、凍結です。これらはそれぞれ過剰補償、回避、降伏という3つのスキーマ対処スタイルに対応します。非常に広い意味では、闘争は過剰補償、逃走は回避、凍結は降伏です。

幼少期の文脈では、早期不適応スキーマは脅威の存在を表します。その脅威は、子どもの中核的な感情的ニーズ(安全な愛着、自律性、自由な自己表現、自発性と遊び、または現実的な限界)のいずれかが阻害されることです。脅威には、スキーマが解き放つ強烈な感情への恐怖も含まれるかもしれません。脅威に直面すると、子どもはこれら3つの対処反応の組み合わせによって反応することができます:子どもは降伏、回避、または過剰補償することができます。3つの対処スタイルは一般的に意識の外で操作されます—つまり、無意識的に。特定の状況では、子どもはおそらくそのうちの1つだけを使用しますが、異なる状況や異なるスキーマに対して異なる対処スタイルを示すことができます。(これらの3つのスタイルの例を以下に示します。)

したがって、スキーマの引き金は脅威—中核的な感情的ニーズとそれに伴う感情の阻害—であり、個人は対処スタイルでそれに反応します。これらの対処スタイルは通常、幼少期には適応的であり、健全な生存メカニズムと見なすことができます。しかし、子どもが成長するにつれて不適応になります。なぜなら、状況が変化し、個人がより有望な選択肢を持っているにもかかわらず、対処スタイルがスキーマを永続させ続けるからです。不適応な対処スタイルは最終的に患者をスキーマの中に閉じ込めたままにします。

スキーマ・サレンダー

患者がスキーマに降伏するとき、彼らはそれに屈服します。彼らはそれを回避したり、戦ったりしようとしません。彼らはスキーマが真実であると受け入れます。彼らはスキーマの感情的な痛みを直接感じます。彼らはスキーマを確認するような方法で行動します。自分が何をしているのか気づかないまま、スキーマによって駆動されるパターンを繰り返すので、大人になっても、スキーマを作り出した子供時代の経験を再体験し続けます。スキーマのトリガーに遭遇すると、彼らの感情的反応は不釣り合いで、感情を十分に意識的に経験します。行動的には、「問題のある親」が彼らを扱ったような方法で扱う可能性が最も高いパートナーを選びます—以前に説明した抑うつ患者のナタリーが、感情的に剥奪する夫のポールを選んだように。そして、彼らはしばしばこれらのパートナーに対して、スキーマを永続させる受動的で従順な方法で関わります。治療関係においても、これらの患者は自分自身を「子供」の役割に、そして治療者を「問題のある親」の役割にして、スキーマを演じることがあります。

スキーマ回避

患者が対処スタイルとして回避を利用するとき、彼らはスキーマが決して活性化しないように生活を調整しようとします。彼らは、スキーマが存在しないかのように、意識せずに生きようとします。彼らはスキーマについて考えることを避けます。それをトリガーする可能性のある思考やイメージをブロックします:そのような思考やイメージが迫ってくると、彼らは自分の気をそらしたり、それらを心から追い出したりします。彼らはスキーマを感じることを避けます。感情が表面化すると、反射的にそれらを押し戻します。彼らは過度に飲酒したり、薬物を摂取したり、無差別なセックスをしたり、過食したり、強迫的に掃除したり、刺激を求めたり、仕事中毒になったりするかもしれません。他者と交流するとき、彼らは完全に正常に見えることがあります。彼らは通常、親密な関係や仕事の挑戦などのようなスキーマをトリガーする可能性のある状況を避けます。多くの患者は、自分が脆弱だと感じる生活の全領域を避けます。しばしば彼らは治療に取り組むことを避けます;例えば、これらの患者は宿題を「忘れる」かもしれませんし、感情表現を控えたり、表面的な問題だけを提起したり、セッションに遅れてきたり、早期に終了したりするかもしれません。

スキーマ過剰補償

患者が過剰補償するとき、彼らはスキーマの反対が真実であるかのように考え、感じ、行動し、関係を持つことでスキーマと戦います。彼らはスキーマが獲得されたときの子供とはできるだけ違うように努めます。もし子供の頃に無価値と感じていたなら、大人になると完璧であろうとします。もし子供の頃に従属させられていたなら、大人になると誰にでも反抗します。もし子供の頃にコントロールされていたなら、大人になると他者をコントロールしたり、あらゆる形の影響を拒否したりします。虐待されていたなら、他者を虐待します。スキーマに直面すると、彼らは反撃します。表面上は自信に満ちていて確信を持っていますが、内側では噴出しそうなスキーマの圧力を感じています。

過剰補償は、残念ながら的を外してしまい、スキーマが癒されるのではなく永続されるという結果になるスキーマに対して戦う部分的に健全な試みとみなすことができます。多くの「過剰補償者」は健康に見えます。実際、社会で最も賞賛されている人々—メディアスター、政治リーダー、ビジネスの大物—はしばしば過剰補償者です。行動が状況に釣り合っていて、他者の感情を考慮に入れ、望ましい結果につながると合理的に期待できる限り、スキーマに対して戦うことは健全です。しかし、過剰補償者は通常、反撃することに固執します。彼らの行動は通常、過剰であり、無神経であるか、または非生産的です。

例えば、従属した患者が生活においてより多くのコントロールを発揮することは健全です;しかし、彼らが過剰補償するとき、彼らはあまりにも支配的になり、最終的に他者を遠ざけることになります。従属のスキーマを持つ過剰補償した患者は、健全にそうすることが望ましい場合でも、他者に主導権を取らせることができません。同様に、感情的に剥奪された患者が他者に感情的サポートを求めることは健全ですが、感情的剥奪のスキーマを持つ過剰補償した患者は行き過ぎて、要求的になり、権利があると感じます。

過剰補償は、スキーマの痛みからの代替手段を提供するために発展します。それは患者が成長する過程で感じた無力感と脆弱性からの逃避手段です。例えば、ナルシシスティックな過剰補償は通常、感情的剥奪と欠陥の中核的な感情に対処するのを助けるために役立ちます。無視され、劣等感を感じるのではなく、これらの患者は特別で優れていると感じることができます。しかし、彼らは外の世界で成功しているかもしれませんが、ナルシシスティックな患者は通常、自分自身の内面では平和ではありません。彼らの過剰補償は彼らを孤立させ、最終的に不幸をもたらします。彼らは、どれほど他の人々を遠ざけたとしても、過剰補償を続けます。そうすることで、彼らは他者と深くつながる能力を失います。彼らは完璧に見えることにとても投資しているため、真の親密さを失います。さらに、どれほど完璧であろうとしても、彼らは最終的に何かで失敗するものであり、彼らは滅多に敗北を建設的に処理する方法を知りません。彼らは自分の失敗に責任を持ったり、自分の限界を認めることができないため、自分の間違いから学ぶことが困難です。彼らが十分に強力な挫折を経験すると、過剰補償する能力が崩壊し、しばしば臨床的うつ病になることによって代償失調します。過剰補償が失敗すると、根底にあるスキーマは巨大な感情的強さで再び主張します。

私たちは、気質が個人が特定の対処スタイルを発展させる理由を決定する主な要因の一つであると仮説を立てています。実際、気質は患者のスキーマを決定するよりも、対処スタイルを決定することにおいてより大きな役割を果たしている可能性があります。例えば、受動的な気質を持つ個人は、降伏または回避する可能性が高く、攻撃的な気質を持つ個人は過剰補償する可能性が高いです。患者が特定の対処スタイルを採用する理由を説明するもう一つの要因は、選択的内在化、つまりモデリングです。子供はしばしば、彼らが同一視する親の対処行動をモデルにします。

これらの対処スタイルについては、第5章でさらに詳しく説明します。

対処反応

対処反応とは、3つの広範な対処スタイルが表現される具体的な行動や戦略です。これには、個人の行動レパートリーにおける脅威に対するすべての反応が含まれます—患者が過剰補償、回避、降伏を現す特有の、独特の方法のすべてです。個人が習慣的に特定の対処反応を採用するとき、対処反応は「対処スタイル」として固着します。したがって、対処スタイルは特性であり、対処反応は状態です。対処スタイルは、個人が回避、降伏、または過剰補償するために特徴的に利用する対処反応の集合体です。対処反応は、個人が特定の時点で示している具体的な行動(または戦略)です。例えば、見捨てられのスキーマが引き金となるほぼすべての状況で何らかの形の回避を使用する男性患者を考えてみましょう。彼の彼女が別れると脅したとき、彼はアパートに戻り、意識を失うまでビールを飲みました。この例では、回避は見捨てられに対する患者の対処スタイルであり、ビールを飲むことは彼女との特定の状況における彼の対処反応でした。(この区別については、スキーマモードに関する次のセクションでさらに詳しく説明します)

表1.1は、各スキーマに対する不適応な対処反応の例をいくつか示しています。ほとんどの患者は対処反応とスタイルの組み合わせを使用します。時には降伏し、時には回避し、時には過剰補償します。

スキーマ、対処反応、そして第II軸診断

私たちはDSM-IVにおける第II軸診断システムに深刻な欠陥があると考えています。他の場所で(Young & Gluhoski, 1996)、私たちは多くのカテゴリーにおける信頼性と妥当性の低さ、そしてカテゴリー間の許容できないレベルの重複を含む、その多くの限界を検討しました。しかし、この章では、第II軸システムにおけるより根本的な概念的欠陥と見なしているものを強調します。私たちは、観察可能な行動に基づいた基準を確立しようとする試みにおいて、開発者たちは第I軸障害と第II軸障害の区別と、慢性障害の治療を困難にしている本質の両方を見失ったと考えています。

私たちのモデルによれば、内部スキーマはパーソナリティ障害の中核にあり、DSM-IVにおける行動パターンは主に中核スキーマに対する反応です。私たちが強調してきたように、スキーマを癒すことは、性格レベルで患者と働く際の中心的な目標であるべきです。スキーマを変えることなく、不適応な対処反応を永久に除去することはほぼ不可能です。また、対処行動はスキーマほど安定していないため—それらはスキーマ、生活状況、患者の人生の段階によって変化する—患者の症状(および診断)は、変えようとすると変動しているように見えるでしょう。

ほとんどのDSM-IVカテゴリーにおいて、対処行動がパーソナリティ障害です。多くの診断基準は対処反応のリストです。対照的に、スキーマモデルは慢性的で広範な性格パターンをスキーマと対処反応の両方の観点から説明します;それはスキーマと対処反応を幼少期の起源に関連付けます;そしてそれは治療のための直接的で明確な意味を提供します。さらに、各患者は、1つの第II軸カテゴリーとしてではなく、異なる強度レベル(次元的)で存在する複数のスキーマと対処反応を含む、独自のプロファイルを持っていると見なされます。

スキーマモード

スキーマモードの概念は、おそらくスキーマ理論の中で説明するのが最も難しい部分です。なぜなら、それは多くの要素を包含しているからです。スキーマモードとは、私たち全員が経験する瞬間瞬間の感情状態と対処反応—適応的なものと不適応的なもの—です。しばしば私たちのスキーマモードは、私たちが過敏に反応する生活状況(私たちの「感情のボタン」)によって引き起こされます。他のほとんどのスキーマ構成概念とは異なり、私たちは適応的なモードと不適応的なモードの両方に積極的に取り組むことに関心を持っています。実際、私たちはスキーマ治癒プロセスの一部として、患者が機能不全のモードから健全なモードへと切り替えられるよう支援しようとしています。

任意の時点で、私たちのスキーマやスキーマ操作(対処反応を含む)のいくつかは非活性、つまり休眠状態にあり、一方で他のものは生活上の出来事によって活性化され、現在の気分や行動において優勢になっています。私たちが特定の時点で置かれている優勢な状態を「スキーマモード」と呼びます。私たちはモードの切り替えを指して「フリップ」という用語を使用します。前述したように、この状態は適応的であっても不適応的であってもかまいません。私たちは皆、時間の経過とともにモードからモードへとフリップします。したがって、モードは「この瞬間に、患者はどのようなスキーマまたはスキーマ操作のセットを表しているか?」という質問に答えるものです。

私たちのスキーマモードの改訂された定義は次の通りです:「個人にとって現在活性化されているスキーマまたはスキーマ操作—適応的または不適応的なもの」。機能不全のスキーマモードは、特定の不適応スキーマまたは対処反応が苦痛を伴う感情、回避反応、または個人の機能を支配し制御する自己破壊的行動へと噴出した時に活性化されます。個人は一つの機能不全スキーマモードから別のモードへと移行することがあります;その移行が起こると、以前は休眠状態だった異なるスキーマや対処反応が活性化します。

表1.1. 不適応対処反応の例

解離状態としての機能不全スキーマモード

異なる視点から見ると、機能不全スキーマモードは、特定のスキーマまたはスキーマ操作を含む自己の一側面であり、他の側面と完全に統合されていないものです。この観点によれば、スキーマモードは特定のスキーマに駆動された状態が解離している、つまり個人の他のモードから切り離されている程度によって特徴づけられます。したがって、機能不全スキーマモードは、自己の他の側面からある程度切り離された自己の一部です。

機能不全スキーマモードは、この特定のモードが位置する解離のスペクトル上のポイントという観点から説明することができます。個人が同時に複数のモードを経験したり混合したりすることができる程度に応じて、解離のレベルは低くなります。私たちは通常、このようなスキーマモードの軽度の形態を、孤独な気分や怒りの気分などの通常の気分の変化と呼びます。解離の最高レベルには、解離性同一性障害(または多重人格障害)を持つ患者がいます。これらの例では、あるモードにいる患者は別のモードが存在することさえ知らないかもしれません;そして、極端な場合には、解離性同一性障害(DID)を持つ患者は各モードに異なる名前を持っていることさえあります。私たちは後ほど、解離状態としてのモードのこの概念についてより深く議論します。

現在、私たちは10のスキーマモードを特定していますが、将来的にはさらに多くのモードが間違いなく特定されるでしょう。モードは4つの一般的なカテゴリーにグループ化されています:子どものモード、機能不全の対処モード、機能不全の親モード、そして健全な大人のモード。一部のモードは個人にとって健全であり、一方で他のモードは不適応です。これら10のモードについては、後のセクションでさらに詳しく説明します。

スキーマ療法の重要な目標の一つは、患者に健全な大人のモードを強化する方法を教えることであり、それによって彼らが機能不全のモードをナビゲート、交渉、育成、または中和することを学べるようにすることです。

モード概念の発展

スキーマモードの概念は、境界性パーソナリティ障害(BPD)を持つ患者との取り組みから生まれました。もっとも現在では他の多くの診断カテゴリーにも適用しています。BPDを持つ患者にスキーマモデルを適用する際に直面していた問題の一つは、彼らが持つスキーマと対処反応の数が膨大で、患者にとっても治療者にとっても同時に全てを扱うことが圧倒的に難しかったことです。例えば、BPDを持つ患者にヤング・スキーマ質問票を実施すると、評価される16のスキーマのほぼ全てで高得点を示すことは珍しくありません。私たちは、異なる分析単位、つまりスキーマをグループ化してより管理しやすくするものが必要だと気づきました。

BPDを持つ患者は、元のスキーマモデルにとって問題があったのは、彼らが絶えず一つの極端な感情状態や対処反応から別のものへと移行するからでした:ある瞬間には怒りを感じ、次の瞬間には悲しみ、分離、回避、ロボットのような状態、恐怖、衝動的、あるいは自己嫌悪に満ちた状態になるかもしれません。主に特性の構成概念—スキーマや対処スタイル—に焦点を当てていた私たちの元のモデルは、状態が移り変わる現象を説明するのに十分ではないように思われました。

スキーマ理論に関連するこの状態-特性の区別についてさらに詳しく説明しましょう。個人がスキーマを持っていると言うとき、私たちはそのスキーマが常に活性化されていると言っているわけではありません。むしろ、スキーマは特性であり、ある瞬間に活性化されているかもしれないし、されていないかもしれません。同様に、個人には特徴的な対処スタイルがあり、特定の瞬間にそれを利用しているかもしれないし、していないかもしれません。したがって、私たちの元の特性モデルは、時間の経過に伴う患者の機能について教えてくれますが、患者の現在の状態については教えてくれません。BPDを持つ患者は非常に不安定であるため、彼らを治療する際に特性モデルから状態モデルへと移行し、スキーマモードを主要な概念的構成要素とすることにしました。

個々の患者を注意深く観察すると、彼らのスキーマと対処反応が自己の部分としてグループ化される傾向があることがわかります。特定のスキーマや対処反応のクラスターが一緒に引き起こされます。例えば、傷つきやすい子どものモードでは、感情は無力な子ども—脆弱で、怯え、悲しみを感じる—のようなものです。患者がこのモードにいるとき、感情的剥奪、見捨てられ、脆弱性のスキーマが同時に活性化されることがあります。怒りを持つ子どものモードでは、かんしゃくを起こしている怒り狂った子どもの感情として現れることがよくあります。分離した保護者モードは、感情の欠如と高レベルの回避が組み合わさっていることが特徴です。したがって、いくつかのモードは主にスキーマで構成されていますが、他のモードは主に対処反応を表しています。

各個々の患者は、特定の特徴的なスキーマモード、つまりスキーマや対処反応の特徴的なグループ化を示します。同様に、いくつかの第II軸診断は、その典型的なモードの観点から説明することができます。例えば、BPDを持つ患者は通常、4つのスキーマモードを示し、あるモードから別のモードへと急速に移行します。ある瞬間、患者は見捨てられた子どものモードにあり、スキーマの痛みを経験しています;次の瞬間、彼女は怒りを持つ子どものモードに切り替わり、怒りを表現するかもしれません;その後、彼女は罰する親のモードに移行し、見捨てられた子どもを罰するかもしれません;そして最後に、彼女は分離した保護者に退避し、自分を守るために感情をブロックし、人々から分離するかもしれません。

こちらは、スキーマモードと解離の概念に関する心理学的な文章の日本語訳です。

スキーマモードを解離状態として

私たちは先に、スキーマモードの概念が解離のスペクトラムに関連していることに触れました。この診断が議論の的となっていることは承知していますが、私たちは解離性同一性障害(DID)患者の異なる人格を、機能不全モードの極端な形態と考えています。自己の異なる部分が分離して別々の人格となり、互いを認識せず、異なる名前、年齢、性別、性格特性、記憶、機能を持つことがあります。これらの患者の解離性同一性は、通常、深刻なトラウマを経験した特定の年齢の子ども、子どもを苦しめ、批判し、迫害する内在化された親、あるいは何らかの形で子どもモードを保護したり遮断したりする大人のような対処モードのいずれかで構成されています。私たちは、DIDにおける解離性同一性と境界性パーソナリティ障害(BPD)患者のモードの違いは、主に程度と数にあると考えています。多重人格と境界性モードはどちらも分離された自己の部分ですが、境界性モードはそれほど分離されていません。さらに、DID患者は通常、各タイプのモードが複数あるため(例えば、3つの傷つきやすい子どもモードがあり、それぞれ年齢が異なる)、BPD患者よりもモードの数が多いです。

心理的に健康な個人にも認識可能なモードはありますが、統一されたアイデンティティの感覚は損なわれません。健康な個人は、変化する状況に応じて、孤立した、怒りの、または悲しいモードに移行することがありますが、これらのモードは境界性モードとはいくつかの重要な点で異なります。まず、先に述べたように、通常のモードは境界性モードほど解離していません。健康な個人は複数のモードを同時に経験できます。例えば、ある出来事に対して悲しくもあり幸せでもあり、それによって「甘酸っぱい」という感覚が生じます。対照的に、境界性モードについて話すとき、私たちは自己の一部が他の部分から純粋で強烈な形で分離していることを指しています。個人は圧倒的に恐怖を感じるか、完全に激怒しています。第二に、通常のモードは、深刻な性格上の問題を抱える患者のモードよりも硬直していなく、より柔軟で変化に開かれています。ピアジェの用語で言えば、現実に応じて調節することにより開かれています(Piaget, 1962)。

要約すると、モードは個人によっていくつかの次元で異なります:

| 解離した | ⟷ | 統合された | | 認められていない | ⟷ | 認められている | | 不適応的 | ⟷ | 適応的 | | 極端な | ⟷ | 穏やかな | | 硬直した | ⟷ | 柔軟な | | 純粋な | ⟷ | 混合された |

健康な個人とより障害のある個人のもう一つの違いは、健全な大人モードの強さと有効性にあります。私たち全員が健全な大人モードを持っていますが、心理的に健康な人々ではこのモードがより強く、より頻繁に活性化されています。健全な大人モードは、機能不全のモードを調整し、癒すことができます。例えば、心理的に健康な人々が怒りを感じるとき、通常、怒りの感情や行動が制御不能になるのを防ぐことができる健全な大人モードがあります。対照的に、BPD患者は典型的に非常に弱い健全な大人モードを持っているため、怒った子どもモードが引き金を引かれると、バランスを取る強い力がありません。怒りは患者の人格をほぼ完全に支配します。

10種類のスキーマモード

私たちは10種類のスキーマモードを特定しており、これらは4つの広いカテゴリーに分けることができます:子どものモード、機能不全の対処モード、機能不全の親モード、そして健全な大人モードです。

子どものモードは生来的で普遍的だと考えています。すべての子どもはそれらを表明する可能性を持って生まれます。私たちは4つを特定しています:傷つきやすい子ども、怒った子ども、衝動的/無規律な子ども、そして幸せな子どものモードです。(これらのラベルは一般的な用語です。実際の治療では、患者と協力してモードの名前を個別化します。例えば、傷つきやすい子どものモードを「小さなアン」や「見捨てられたキャロル」と呼ぶかもしれません。)

傷つきやすい子どもは、通常、ほとんどのコアスキーマを経験するモードです:それは見捨てられた子ども、虐待された子ども、奪われた子ども、または拒絶された子どもです。怒った子どもは、満たされない感情的ニーズに怒りを感じ、結果を考慮せずに怒りで行動する部分です。衝動的/無規律な子どもは、自分や他者への結果を考慮せずに、無謀な方法で感情を表現し、欲求に基づいて行動し、瞬間瞬間に自然な傾向に従います。幸せな子どもは、コアとなる感情的ニーズが現在満たされている子どもです。

私たちは3つの機能不全の対処モードを特定しています:従順な降伏者、孤立した保護者、および過剰補償者です。これら3つのモードは、降伏、回避、過剰補償という3つの対処スタイルに対応しています。(ここでも、患者個人の感情と行動に合うようにモードの名前を調整します。)従順な降伏者はスキーマに屈し、再び他者に屈服しなければならない受動的で無力な子どもになります。孤立した保護者は、感情的に切り離すこと、物質を乱用すること、自己刺激すること、人々を避けること、または他の形態の逃避を利用することによって、スキーマの痛みから心理的に撤退します。過剰補償者は、他者を虐待したり、スキーマを反証しようとして極端な行動をとったりして反撃しますが、最終的には機能不全となります(過剰補償の例については、前の議論を参照)。これら3つの不適応対処モードはすべて、最終的にスキーマを永続させます。

私たちはこれまでに2つの機能不全の親モードを特定しています:罰する親と要求する親です。これらのモードでは、患者は内在化された親のようになります。罰する親は、「悪い」ことをした子どものモードの一つを罰し、要求する親は過度に高い基準を満たすよう子どもを継続的に押し進め、プレッシャーをかけます。

前述したように、10番目のモードは健全な大人です。これは、他のモードを調整し、養育し、あるいは癒すよう患者に教えることによって、治療で強化しようとするモードです。

スキーマ評価と変容

このトリートメントプロセスの簡単な概要では、スキーマの評価と変容のステップを紹介します。これらの手順それぞれは、後の章で詳細に説明されています。治療の二つの段階は、評価と教育段階および変容段階です。

評価と教育段階

この最初の段階では、スキーマセラピストは患者が自分のスキーマを特定し、幼少期および青年期におけるスキーマの起源を理解するよう手助けします。評価の過程で、セラピストは患者にスキーマモデルについて教育します。患者は自分の不適応対処スタイル(降伏、回避、過剰補償)を認識し、これらの対処反応がどのようにスキーマを永続させるかを理解することを学びます。また、より重度の障害を持つ患者に対しては、主要なスキーマモードについて教え、あるモードから別のモードへどのように切り替わるかを観察する手助けをします。私たちは、患者が知的にスキーマの操作を理解し、感情的にもこれらのプロセスを体験することを望んでいます。

評価は多面的であり、生活史インタビュー、いくつかのスキーマ質問票、セルフモニタリング課題、感情的にスキーマを引き起こし、現在の問題と関連する幼少期の体験の間の感情的な結びつきを作り出すイメージ演習が含まれます。この段階の終わりまでに、セラピストと患者は完全なスキーマケース概念化を発展させ、認知的、体験的、行動的戦略、さらにはセラピスト-患者関係の治癒要素を含むスキーマ焦点化治療計画に合意しています。

変容段階

変容段階を通じて、セラピストは患者の週ごとのニーズに応じて、認知的、体験的、行動的、対人的戦略を柔軟に組み合わせます。スキーマセラピストは硬直したプロトコルや手順の集合に従うことはありません。

認知技法

患者が自分のスキーマが有効だと信じている限り、変化することができません。彼らは自分自身や他者に対する歪んだ見方を維持し続けます。患者はスキーマに対する事例を構築することを学びます。彼らは論理的なレベルでスキーマの有効性を反証します。患者は生涯を通じてスキーマを支持する証拠と反証する証拠をすべて列挙し、セラピストと患者がその証拠を評価します。

多くの場合、証拠はスキーマが間違っていることを示します。患者は本質的に欠陥があるわけでも、無能でも、失敗者でもありません。むしろ、教化のプロセスを通じて、スキーマは幼少期に患者に教え込まれました、ちょうどプロパガンダが大衆に教え込まれるように。しかし、時には証拠だけではスキーマを反証するのに十分ではないこともあります。例えば、患者は実際に仕事や学校で失敗しているかもしれません。先延ばしや回避の結果として、彼らは関連する仕事のスキルを発展させていません。スキーマに挑戦するのに十分な既存の証拠がない場合、患者は人生のこの側面を変えるために何ができるかを評価します。例えば、セラピストは彼らが効果的な仕事のスキルを学べるように、失敗の期待と戦うよう導くことができます。

この演習の後、セラピストと患者は共同で作成したフラッシュカードにスキーマに対する事例をまとめます。患者はこれらのフラッシュカードを携帯し、特にスキーマの引き金に直面している時に頻繁に読みます。

体験技法

患者は感情的なレベルでスキーマと戦います。イメージやダイアログなどの体験技法を使用して、彼らは子どもの頃に起こったことに対して怒りや悲しみを表現します。イメージの中で、彼らは親や他の重要な幼少期の人物に立ち向かい、傷つきやすい子どもを保護し、慰めます。患者は子どもの頃に親から必要としたが受け取れなかったものについて話します。彼らは幼少期のイメージを現在の生活の中の動揺する状況のイメージと結びつけます。彼らはスキーマとそのメッセージに直接向き合い、スキーマに反対し、反撃します。患者はイメージワークやロールプレイを通じて、現在の生活の中の重要な人々に言い返す練習をします。これにより、患者は感情的なレベルでスキーマ永続サイクルを破る力を得ます。

行動パターン破壊

セラピストは、不適応対処反応を新しいより適応的な行動パターンに置き換えるために、患者が行動宿題課題を設計する手助けをします。患者はある種のパートナー選択や人生の決断がどのようにスキーマを永続させるかを理解し、古い自己敗北的な人生パターンを破る、より健全な選択をし始めます。

セラピストは、セッション中のイメージやロールプレイで新しい行動を練習することによって、宿題課題を計画し準備するのを患者が手助けします。セラピストはフラッシュカードやイメージ技法を使って、患者が行動変容への障害を乗り越えるのをサポートします。課題を実行した後、患者はセラピストと結果について話し合い、何を学んだかを評価します。患者は徐々に不適応対処スタイルを放棄し、より適応的なパターンを好むようになります。

これらの機能不全行動のほとんどは、実際にはスキーマへの対処反応であり、それらはしばしばスキーマ癒しの主な障害となります。患者は変化するために不適応対処スタイルを放棄する意思を持たなければなりません。例えば、破壊的な関係に留まったり、個人や仕事の生活で限界を設定しなかったりすることでスキーマに降伏し続ける患者は、スキーマを永続させ、治療において重要な進展を遂げることができません。過剰補償者は、自分のスキーマを認め、問題に責任を持つよりも、他者を非難するため、治療の進展に失敗することがあります。あるいは、彼らはより一生懸命働いたり、自己改善したり、他者に印象づけたりすることで過剰補償することに夢中になりすぎて、自分のスキーマを明確に特定し、変化に取り組むことができないかもしれません。

回避者は、スキーマの痛みから逃げ続けるため、進展できないことがあります。彼らは自分の問題、過去、家族、または人生のパターンに集中することを許しません。彼らは自分の感情を切り離したり、鈍らせたりします。対処スタイルとしての回避を克服するには動機付けが必要です。回避は短期的には報酬があるため、患者は不快感に耐え、長期的な否定的結果で自分自身に継続的に向き合う意思を持たなければなりません。

セラピスト-患者関係

セラピストは、治療関係の中で生じるスキーマ、対処スタイル、モードを評価し治療します。セラピスト-患者関係は、患者のスキーマに対する部分的な解毒剤として機能します。患者はスキーマと戦い、感情的に充実した人生を追求する「健全な大人」としてセラピストを内在化します。

スキーマセラピーの特に重要な二つの特徴は、共感的対決の治療的姿勢と限定的再養育の使用です。共感的対決は、セラピストに向けて生じる患者のスキーマに対して共感を示しながら、セラピストに対する彼らの反応がしばしば彼らのスキーマや対処スタイルを反映する形で歪んだり機能不全になったりしていることを患者に示すことを含みます。限定的再養育は、治療関係の適切な境界内で、患者が子ども時代に親から必要としたが受け取れなかったものを提供することを含みます。これらの概念については後ほど詳しく議論します。

スキーマ療法と他のモデルとの比較

概念的および治療的アプローチの開発において、スキーマ療法家は開放性と包括性の哲学を採用しています。彼らは広い範囲に目を向け、認知行動的、精神力動的、ゲシュタルト的といった分類をほとんど気にせず、解決策を探し求めています。主な焦点は、患者が有意な変化を遂げているかどうかです。この姿勢は、患者とセラピストの両方にとって、セッションで何を話し合うか、どのような介入を用いるか、そしてそれらの介入をどのように実施するかに関して、自由な感覚をもたらしました。さらに、このモデルはセラピストの個人的なスタイルを容易に取り入れます。

しかし、スキーマ療法は試行錯誤によって進むという意味での折衷的な療法ではありません。それは統一的な理論に基づいています。その理論と戦略は、構造化された体系的なモデルの中にしっかりと織り込まれています。

この包括的な哲学の結果として、スキーマモデルは、認知行動的、構成主義的、精神力動的、対象関係、ゲシュタルト的アプローチを含む、多くの他の精神病理学および心理療法のモデルと重複しています。スキーマ療法の側面はこれらの他のモデルと重複していますが、スキーマモデルは重要な点で異なっています。スキーマ理論は多くの心理学派の概念と類似した概念を含んでいますが、どの学派もスキーマ療法と完全に重複することはありません。

このセクションでは、スキーマ療法とベックの最近の認知療法の定式化との間のいくつかの重要な類似点と相違点を強調します。また、スキーマ療法と重要な点で重複する他のいくつかの治療アプローチについても簡単に触れます。

ベックの「再構成された」モデル

ベックとその共同研究者(Beck et al., 1990; Alford & Beck, 1997)は、パーソナリティ障害を治療するために認知療法を修正しました。パーソナリティは、「社会的、動機的、および認知-感情的プロセスの特定のパターン」(Alford & Beck, 1997, p. 25)として定義されています。パーソナリティには、行動、思考プロセス、感情的反応、および動機的ニーズが含まれます。

パーソナリティは、パーソナリティの基本的な要素を構成する「特異な構造」、つまりスキーマによって決定されます。AlfordとBeck(1997)は、スキーマの概念が「特定の心理療法的アプローチの統合を促進するための共通言語を提供する可能性がある」(p. 25)と提案しています。ベックのモデルによると、「中核信念」はスキーマの意味、つまり認知的コンテンツを表しています。

ベックはまた、彼自身のモードの概念を詳しく説明しました(Beck, 1996)。モードは、認知的、感情的、動機的、および行動的要素の統合されたネットワークです。1つのモードは多くの認知的スキーマを含む可能性があります。これらのモードは、個人を激しい心理的反応に駆り立て、特定の目的を達成することを目指しています。スキーマと同様に、モードは主に自動的であり、活性化も必要とします。認知的な脆弱性を持つ個人が関連するストレス要因にさらされると、そのモードに関連する症状を発症する可能性があります。

現時点での情報の整理(箇条書き)

スキーマ療法の特徴

- 開放性と包括性を重視する哲学を採用

- 認知行動療法、精神力動療法、ゲシュタルト療法といった分類にこだわらない

- 患者の変化を主な焦点とする

- 患者とセラピストの自由な対話を促進

- セラピストの個人的なスタイルを容易に取り込む

- 試行錯誤による折衷的な療法ではなく、統一的な理論に基づいている

- 構造化された体系的なモデルである

- 認知行動療法、構成主義的アプローチ、精神力動的アプローチ、対象関係論、ゲシュタルト療法など、多くのモデルと重複する

- 他のどの心理学派とも完全に重複しない

ベックの「再構成された」モデルにおける主要な概念

- パーソナリティ: 社会的、動機的、および認知-感情的プロセスの特定のパターン

- 行動、思考プロセス、感情的反応、動機的ニーズを含む

- 「特異な構造」、つまりスキーマによって決定される

- スキーマ: パーソナリティの基本的な要素を構成する特異な構造

- 「中核信念」がスキーマの意味(認知的コンテンツ)を表す

- 特定の心理療法的アプローチの統合を促進するための共通言語となる可能性

- モード: 認知的、感情的、動機的、および行動的要素の統合されたネットワーク

- 多くの認知的スキーマを含む可能性がある

- 個人を激しい心理的反応に駆り立てる

- 特定の目的を達成することを目指す

- 主に自動的であり、活性化が必要

- 認知的な脆弱性を持つ個人がストレス要因にさらされると、関連する症状を発症する可能性がある

上記が、ご依頼いただいたテキストの日本語訳と、現時点での情報の整理となります。テキストの後半でスキーマ療法とベックのモデルの具体的な類似点と相違点が述べられる可能性があるので、その際には必要に応じて表などを用いてさらに情報を整理することができます。

はい、承知いたしました。以下に、ご提供いただいた英文テキストの逐語的に正確な日本語訳を示します。必要に応じて、箇条書きや表を使用しています。

ベックの見解(Alford & Beck, 1997)によれば、モードは、記憶、問題解決戦略、イメージ、言語を含むスキーマで構成されています。モードは、「捕食者からの防御など、生存スキルの基本的なカテゴリーを実行するためのプログラムされた戦略」を活性化します(p. 27)。特定のモードの活性化は、個人の遺伝的素質と、文化的および社会的信念に由来します。

ベック(1996, p. 9)はさらに、スキーマが誘発されたときに、必ずしも対応するモードが活性化されるわけではないと説明しています。スキーマの認知的要素が誘発されたとしても、対応する感情的、動機的、または行動的要素が見られないことがあります。

治療において、患者は、モードと矛盾する方法でトリガーとなる出来事を再解釈することにより、意識的な制御システムを利用してモードを非活性化することを学びます。さらに、モードは修正することができます。

認知療法の文献を広範囲に検討した後、私たちは、スキーマとモードを変更するためのテクニックが、標準的な認知療法で処方されているものとどのように異なるのかについて、ベックが非常に一般的な用語を除いて、詳しく説明していないと結論付けました。AlfordとBeck(1997)は、治療関係が変化の有効なメカニズムであり、構造化されたイメージワークが「(主にファンタジーという独自の媒体で)経験的(自動的システム)と直接コミュニケーションをとる」ことによって認知的構造を変えることができることさえ認めています(p. 70)。しかし、スキーマまたはモードのための詳細で特徴的な変更戦略を見つけることはできませんでした。

最後に、ベックら(1990)は、患者の認知的および行動的戦略について議論しています。これらの戦略は、スキーマ療法のコーピングスタイルという概念と同等であるように思われます。心理的に健康な個人は、適応的な認知的および行動的戦略を用いて生活状況に対処しますが、心理的に問題を抱えている人々は、脆弱な領域内で柔軟性のない、不適応な反応を利用します。

概念的には、ベックの修正された認知モデルと、本章で提示されているヤングの最新のスキーマモデルには、多くの類似点があります。どちらも、パーソナリティを理解する上で、スキーマとモードという2つの広範な中心構造を強調しています。どちらの理論も、認知、動機、感情、遺伝的素質、コーピングメカニズム、および文化的影響をパーソナリティの重要な側面として含んでいます。どちらのモデルも、パーソナリティの意識的側面と無意識的側面の両方に焦点を当てる必要性を認めています。

2つの理論モデルの相違点は微妙であり、しばしば根本的な意見の不一致ではなく、強調点の違いを反映しています。ヤングの早期不適応スキーマの概念は、ベック(1996)によって定義されたスキーマとモードの両方の要素を取り入れています。ヤングは、スキーマの活性化を、感情的、動機的、および行動的要素の組み込みとして定義しています。ベックが議論するスキーマの構造と内容の両方が、ヤングのスキーマの定義に取り込まれています。

モードの活性化は、ヤングのスキーマの活性化の概念と非常に類似しています。ベック(1996)がこれらの用語の定義に基づいて、スキーマとモードを区別する必要がある理由は不明です。私たちの意見では、彼のモードの概念は、スキーマの要素(またはその逆)を容易に包含するように広げることができます。おそらくベックは、モードが生存のための進化的メカニズムであることを強調するために、スキーマとモードを区別したいと考えているのでしょう。ベックの修正されたモデルにおけるスキーマの概念は、彼の元の認知モデル(Beck, 1976)に近く、したがって、自動思考や中核信念などの他の認知的構成概念とより密接に関連しています。

ヤングのスキーマモードの概念は、ベックの「モード」という用語の使用法とはわずかにしか関連していません。ベック(1996)は、生存に関連し、目標指向的な激しい心理的反応を説明するために、彼のモード構成概念を開発しました。ヤングは、特性(持続的で一貫したパターン)としてのスキーマとコーピングスタイル、および状態(活性化と非活性化の変動するパターン)としてのスキーマとコーピングスタイルを区別するために、彼のモード概念を開発しました。この意味で、ヤングのスキーマモードの概念は、ベックのモード概念よりも、解離や「自我状態」の概念に関連しています。

情報の整理(箇条書きと表)

ベックのモード

- 構成要素: スキーマ(記憶、問題解決戦略、イメージ、言語を含む)

- 活性化:

- 「捕食者からの防御」のような生存スキルの基本的なカテゴリーを実行するためのプログラムされた戦略を活性化

- 活性化は、個人の遺伝的素質、文化的および社会的信念に由来

- スキーマが誘発されても、必ずしも対応するモードが活性化されるわけではない(認知的要素のみが誘発される場合もある)

- 治療における役割:

- 患者は、トリガーとなる出来事を再解釈することでモードを非活性化することを学ぶ

- モードは修正可能

スキーマ療法とベックのモデルの類似点

- パーソナリティ理解の中心構造として、スキーマとモードの2つを強調

- 認知、動機、感情、遺伝的素質、コーピングメカニズム、および文化的影響をパーソナリティの重要な側面として含む

- 意識的側面と無意識的側面の両方に焦点を当てる必要性を認識

スキーマ療法とベックのモデルの相違点

一つの重要な概念的な違いは、コーピングスタイルに置かれる相対的な重点です。ベックら(1990)は不適応なコーピング戦略に言及していますが、ベックは自身の再構成(Beck, 1996; Alford & Beck, 1997)においてそれらを主要な構成概念として含めていません。対照的に、ヤングのモデルは、スキーマを永続させる上でコーピングスタイルに中心的な役割を与えています。スキーマの降伏、回避、過剰補償に関するこの強調と詳細な説明は、ベックの限定的な議論とは対照的です。

もう一つの大きな違いは、認知療法よりもスキーマ療法において、中核ニーズと発達過程がより重要視されていることです。ベックとその共同研究者たちは、動機的ニーズと幼少期の経験がパーソナリティにおいて重要な役割を果たすことに概ね同意していますが、中核ニーズが何であるか、あるいは特定の幼少期の経験がどのようにスキーマとモードの発達につながるのかについては詳しく述べていません。

当然のことながら、スキーマ療法を開発する前のヤングの主な影響はベックの認知療法であったため、治療法には多くの重複する領域があります。どちらも患者とセラピスト間の高度な協調を奨励し、セラピストがセッションと治療の過程を指示する上で積極的な役割を果たすことを提唱しています。ヤングとベックは、経験主義が認知の変化において重要な役割を果たすことに同意しています。したがって、どちらの治療法も、患者がスキーマを含む認知を、患者の人生からの「現実」または経験的証拠とより一致するように修正することを奨励しています。2つのアプローチは同様に、認知と行動の変化のための多くのテクニックを共有しています。たとえば、認知の記録や行動リハーサルなどです。どちらのアプローチでも、患者は自動思考、根本的な仮定、認知的歪み、および中核信念を変えるための戦略を教えられます。

認知療法とスキーマ療法はどちらも、それぞれの治療モデルについて患者を教育することの重要性を強調しています。したがって、患者は治療プロセスに平等な参加者として迎え入れられます。セラピストは症例の概念化を患者と共有し、各アプローチについて詳しく説明するセルフヘルプ資料を読むように患者を促します。宿題とセルフヘルプの課題は、セッションで学んだことを日常生活に応用するのを支援するメカニズムとして、どちらの療法でも中心的な役割を果たします。また、この学習の転移を促進するために、スキーマ療法家と認知療法家はどちらも、一般的な認知行動療法の原則をどのように適用するかを患者自身に考えさせるのではなく、セッション外の具体的なライフイベントに適応的な方法で対処するための実践的な戦略を教えます。

これらの類似点にもかかわらず、スキーマ療法と認知療法の間には、治療アプローチにおいて大きな違いもあります。これらの違いの多くは、認知療法の治療テクニックがもともと軸Iの障害の症状を軽減するために開発されたのに対し、スキーマ療法の戦略は当初からパーソナリティ障害と生涯にわたる慢性的な問題に焦点を当てていたという事実に由来しています。私たちの経験では、症状の軽減のための効果的な変化テクニックと、パーソナリティの変化のための効果的な変化テクニックには、根本的な違いがあります。

第一に、スキーマ療法は「トップダウン」ではなく「ボトムアップ」で始まります。言い換えれば、スキーマ療法家は、中核レベルであるスキーマから始め、これらのスキーマを、自動思考や認知的歪みなど、よりアクセスしやすい認知に徐々に関連付けます。対照的に、認知療法家は、自動思考などの表面レベルの認知から始め、症状が軽減された後に患者が治療を継続する場合に、後で中核信念に対処します。

スキーマ療法では、このボトムアップのアプローチにより、治療の初期段階で現在の問題から生涯にわたるパターンへと焦点が劇的に移行します。さらに、スキーマ療法では、時間の大部分がスキーマ、コーピングスタイル、およびモードに費やされますが、これらは通常、認知療法では二次的なものです。この焦点の移行により、スキーマ療法家はセッションに課す構造と形式的な議題を減らす傾向があります。スキーマ療法家は、セッション内およびセッション間で、過去と現在、あるスキーマから別のスキーマへと流動的に移行できる自由が必要です。対照的に、認知療法では、明確に特定された現在の問題または一連の症状が、セラピストによって一貫して追求され、寛解するまで続けられます。

情報の整理(箇条書きと表)

スキーマ療法とベックのモデルの概念的な違い

- コーピングスタイル:

- ベックのモデル:不適応なコーピング戦略に言及するものの、主要な構成概念としては含めていない。

- スキーマ療法:スキーマを永続させる上で中心的な役割を与え、スキーマの降伏、回避、過剰補償を詳細に説明。

- 中核ニーズと発達過程:

- ベックのモデル:動機的ニーズと幼少期の経験の重要性には同意するが、中核ニーズの内容や、幼少期の経験がスキーマやモードの発達にどうつながるかについては詳しく述べていない。

- スキーマ療法:認知療法よりも重視。

スキーマ療法と認知療法の治療における類似点

- 患者とセラピスト間の高度な協調を奨励

- セラピストがセッションと治療の過程を指示する上で積極的な役割を果たすことを提唱

- 経験主義が認知の変化において重要な役割を果たすことに同意

- 患者の認知(スキーマを含む)を「現実」または経験的証拠とより一致するように修正することを奨励

- 認知の記録や行動リハーサルなど、多くの認知行動療法のテクニックを共有

- 自動思考、根本的な仮定、認知的歪み、中核信念を変えるための戦略を教える

- それぞれの治療モデルについて患者を教育することの重要性を強調

- 症例の概念化を患者と共有し、セルフヘルプ資料の購読を推奨

- 宿題とセルフヘルプの課題を重視

- セッション外の具体的なライフイベントに適応的な方法で対処するための実践的な戦略を教える

スキーマ療法と認知療法の治療における相違点

さらに、スキーマとコーピングスタイルがこのモデルにとって最も重要であるため、ヤングは治療の大部分の基礎となる18の特定の早期スキーマと3つの広範なコーピングスタイルを詳しく説明しました。これらのスキーマとコーピングメカニズムは評価され、個々の患者により適合するように、後の治療でさらに洗練されます。したがって、スキーマ療法家は、通常の認知評価テクニックでは見逃される可能性のあるスキーマとコーピング行動を特定するのに役立つ貴重なツールを持っています。優れた例は感情的剥奪スキーマであり、スキーマに焦点を当てたイメージ法を使用すると比較的容易に発見できますが、自動思考を尋ねたり、根本的な仮定を探求したりすることでは非常に認識しにくいものです。

もう一つの重要な違いは、スキーマ療法における幼少期の起源と育児スタイルに置かれる重点です。認知療法は、中核信念を含む認知の起源について具体性に欠けています。対照的に、スキーマ療法家は18のスキーマそれぞれの最も一般的な起源を特定しており、それらを評価するためのツールが開発されています。セラピストは、これらの起源を患者に説明して、子供の正常なニーズについて教育し、これらのニーズが満たされない場合に何が起こるかを説明し、18のスキーマのリストの中から患者に関連するスキーマと幼少期の起源を結びつけます。

スキーマの起源について患者を評価し教育することに加えて、スキーマ療法家は、患者を苦痛な幼少期の経験に関連するさまざまな経験的エクササイズへと導きます。これらのエクササイズは、患者が不適応な感情を克服するのを助け、

情報の整理(箇条書きと表)

スキーマ療法におけるスキーマとコーピングスタイルの特徴

- 18の特定の早期スキーマ: 治療の基礎となる

- 3つの広範なコーピングスタイル: 治療の基礎となる

- これらのスキーマとコーピングメカニズムは評価され、治療の過程で個々の患者に合わせて洗練される

- スキーマ療法家は、通常の認知評価テクニックでは見逃される可能性のあるスキーマとコーピング行動を特定するためのツールを持つ

- 例:感情的剥奪スキーマは、スキーマに焦点を当てたイメージ法で発見しやすい

スキーマ療法における幼少期の起源と育児スタイルの重視

- 認知療法と比較して、幼少期の起源と育児スタイルをより重視

- 18のスキーマそれぞれの最も一般的な起源を特定

- スキーマの起源を評価するためのツールが開発されている

- セラピストは、子供の正常なニーズと、ニーズが満たされない場合に何が起こるかを患者に教育する

- 患者に関連するスキーマと幼少期の起源を結びつける

スキーマ療法における経験的エクササイズの利用

- 苦痛な幼少期の経験に関連するさまざまな経験的エクササイズを患者に提供

- これらのエクササイズは、患者が不適応な感情を克服するのを助ける