-----以下、さまざまに大量に採録。いろんな意見。方法がないので空想が優位。

Benjamin Libet

生理学者で医師のベンジャミン・リベット。著作の邦訳として『マインド・タイム 脳と意識の時間』〈下條信輔訳・岩波書店〉が2005年に刊行されている。

「自由意志」は存在する(ただし、ほんの0.2秒間だけ):研究結果

われわれに自由意志は存在するのか? 熟考した末の意識的な決断は、自由意志の表れではないのか? 長年にわたって繰り広げられてきた思索と研究の末、いま興味深い研究結果が発表された。

これまで行われてきた数々の研究では、人間に「自由意志」など存在せず、脳が決定を下したのちにそれが「自分の意志」として意識にのぼるのだ、という衝撃的な結果が発表されてきた。

ならば、脳内のニューロン発火が、われわれの動作のほとんどを決めてしまうというのだろうか? すべての思考や記憶、夢や希望までも?

真実はもしかすると、自由論と決定論の狭間に位置するのかもしれない。ドイツのベルリン大学附属シャリテ病院による脳科学の最新研究は、長らく議論になっていた哲学的難題に、少しだけ希望を与えてくれる。もったいぶらずに研究結果を言ってしまうと、人類の自由意志は幻想ではなく、確かに存在する──ただし、ほんの0.2秒というわずかな間だけだが。

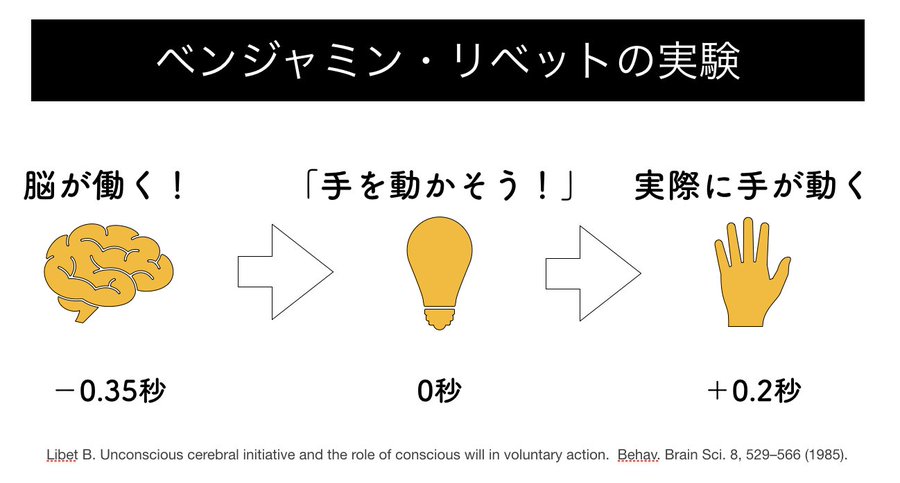

自由意志に関する論争を巻き起こした実験は、1983年にさかのぼる。アメリカの生理学者ベンジャミン・リベット(1916 – 2007)は、われわれがとある動作をしようとする「意識的な意思決定」以前に、「準備電位(Rediness Potential)」と呼ばれる無意識的な電気信号が立ち上がるのを、脳科学的実験により確認した。

平均的に、われわれが「動作」を始める約0.2秒前には、「意識的な決定」を表すシグナルが現れる。しかしわれわれの脳内では、「意識的な決定」を示す電気信号の約0.35秒前には、それを促す無意識的な「準備電位」が現れているのだ。つまり、われわれが「こうしよう」と意識的な決定をする約0.35秒前には、すでに脳により決断が下されていることになる。

皮肉なことに、リベットの実験は、決定論を支持する人々によって、「自由意志とは幻想である」という科学的な根拠とされた。

しかし、われわれの脳は、いかなる理由からか、自由意志をもつという揺るぎのない感覚を生じさせる。その感覚自体、脳により押し付けられた信念にほかならないのだろうか?(ここで「決定論」と「運命論」とを混同してはならない。決定論とは一般的に、ある出来事はその出来事の原因によってのみ条件付けられる、というのに対し、運命論は人間の意志とは無関係に出来事があらかじめ決められている、という点で異なっているのだ)。

以来、数多くの研究が、人間の自由意志を否定する実験結果を発表してきた。とくに興味深いのは2008年に発表された研究で、自由意志は幻想だという情報を与えられた被験者は、モラルに反する動向を示すことが多くなるということである。今年2月に発表された最新研究では、人は自由意志の存在を疑うと、不正行為に走り、他人に協力することをやめる、といった傾向が強まることも報告されている。

どうやら人間は、自由意志への信念を捨てると、自分を倫理的責任を問われる存在だとみなさなくなる傾向にあるらしい。決定論を受け入れると、われわれは心の奥底にある闇の部分におぼれてしまうようだ。

しかし本当に、われわれの感覚が告げる「自由な選択」とは、無意識下で形成された脳の化学プロセスに過ぎないのだろうか?

実は論争を巻き起こした論文の数年後に行われたリベットの実験では、多くの場合、被験者は「準備電位」と「意識的決定」のわずかなあいだに、動作を「拒否」する選択をすることができたという(ただし、このときの実験では、被験者らが事実、「決断」をした後に拒否ができたのか、それとも「意図」や「衝動」といったものの類を拒否したのか曖昧なところが問題とされたのだが)。リベット自身は、この実験結果を「自由意志の証拠」として捉えていたようだ。

今回ドイツの研究チームが行った実験は、「準備電位」による脳の無意識的決定と、われわれの意識的な意思決定の関係をより明確にしたものである。「わたしたちの研究は、初期に現れる準備電位は、のちに自動的な決定に繋がってしまい意識的なコントロールは不可能なのか、それともわれわれは“拒否”することで決定を覆せるのかに着目したものです」と、研究を率いたジョン=ディラン・ハインズ教授はリリースにて説明する。

被験者らはコンピューターモニター前に座り、先行する無意識的な準備電位が検出されたあとに、行動を意識的に中断・拒否できるかを脳電位計測により調査した。この「中断ゲーム」は3つのステージに分けて行われた。

最初のステージでは、まずモニターの中心部にゲームのスタートを知らせる緑のシグナルが現れる。それから2秒後、ランダムなタイミングでモニターの緑のシグナルは赤へと変わる。被験者たちは、モニターのシグナルが緑である限り、いつでも足元のボタンを踏んでゲームを中断することができる。逆に赤のシグナルが現れたときには、ボタンを押すのを止めるように訓練された。足でボタンを押すのは、指先で押すよりも、準備電位の発生をほんの少し遅らせることができるからだ。このステージでは、被験者らをゲームに慣れさせると同時に、ボタンを押す約0.5秒前に現れる、被験者個人の準備電位が記録された。

ステージ2では、脳波計が被験者の意識的決定前に先行する準備電位を検出し、それを赤のシグナルのタイミングとした。ステージ1と同様に、ボタンを踏んでゲームを中断できるのは、モニターの中心部が緑の場合だけである。ここでは準備電位と赤いシグナルがシンクロしており、脳による決定がなされた後でも、赤いシグナルを見た被験者が意識的にボタンを押すのを中断、または、拒否できるかどうかを調べた。

ステージ3になると、被験者らは彼らの行動が脳波により予測されていると伝えられた。そして自分自身の脳波による予測の裏をかくよう、わざと予測不可能にボタンを押すように指示された。同様に、ボタンを踏んでゲームを中断できるのは、モニターの中心部が緑の場合だけである。

もし被験者らが、ステージ2と3において、自身の脳の準備電位により予測された動作を拒否することができたなら、われわれは「生体学的な操り人形」ではなく、自由意志による意識的な制御ができるという証拠になる。

そして今回の実験によって示されたのは、まさに脳からの司令を拒否するのは可能だということである。ただし、後戻りできないポイントというのは確かに存在する。実験では、ボタンを押す約0.2秒前までならば、動作を中断、または拒否することが可能であったという。0.2秒を下回ると、ボタンを押す動作は止められなかった。

つまるところ、生体的な脳の決断後には、われわれの自由意志が入り込む隙があるということだ。脳は、現在の問題を素早くインプットし、過去の記憶や経験により形成された配線を通して、決断としてアウトプットする。脳が経験した過去の全てを知り得たならば、予測することが可能だろう生体的判断は、「意識をもつわれわれ」によって拒否できるということだ。

人の決断は、脳が用意する準備電位のなすがままではない。同チームは、これからより複雑な意思決定プロセスに関する研究を進める予定だという。

「自由意志」は存在する(ただし、ほんの0.2秒間だけ):研究結果

われわれに自由意志は存在するのか? 熟考した末の意識的な決断は、自由意志の表れではないのか? 長年にわたって繰り広げられてきた思索と研究の末、いま興味深い研究結果が発表された。

「自由意志」は存在する(ただし、ほんの0.2秒間だけ):研究結果

これまで行われてきた数々の研究では、人間に「自由意志」など存在せず、脳が決定を下したのちにそれが「自分の意志」として意識にのぼるのだ、という衝撃的な結果が発表されてきた。

ならば、脳内のニューロン発火が、われわれの動作のほとんどを決めてしまうというのだろうか? すべての思考や記憶、夢や希望までも?

真実はもしかすると、自由論と決定論の狭間に位置するのかもしれない。ドイツのベルリン大学附属シャリテ病院による脳科学の最新研究は、長らく議論になっていた哲学的難題に、少しだけ希望を与えてくれる。もったいぶらずに研究結果を言ってしまうと、人類の自由意志は幻想ではなく、確かに存在する──ただし、ほんの0.2秒というわずかな間だけだが。

自由意志に関する論争を巻き起こした実験は、1983年にさかのぼる。アメリカの生理学者ベンジャミン・リベット(1916 – 2007)は、われわれがとある動作をしようとする「意識的な意思決定」以前に、「準備電位(Rediness Potential)」と呼ばれる無意識的な電気信号が立ち上がるのを、脳科学的実験により確認した。

平均的に、われわれが「動作」を始める約0.2秒前には、「意識的な決定」を表すシグナルが現れる。しかしわれわれの脳内では、「意識的な決定」を示す電気信号の約0.35秒前には、それを促す無意識的な「準備電位」が現れているのだ。つまり、われわれが「こうしよう」と意識的な決定をする約0.35秒前には、すでに脳により決断が下されていることになる。

皮肉なことに、リベットの実験は、決定論を支持する人々によって、「自由意志とは幻想である」という科学的な根拠とされた。

しかし、われわれの脳は、いかなる理由からか、自由意志をもつという揺るぎのない感覚を生じさせる。その感覚自体、脳により押し付けられた信念にほかならないのだろうか?(ここで「決定論」と「運命論」とを混同してはならない。決定論とは一般的に、ある出来事はその出来事の原因によってのみ条件付けられる、というのに対し、運命論は人間の意志とは無関係に出来事があらかじめ決められている、という点で異なっているのだ)。

以来、数多くの研究が、人間の自由意志を否定する実験結果を発表してきた。とくに興味深いのは2008年に発表された研究で、自由意志は幻想だという情報を与えられた被験者は、モラルに反する動向を示すことが多くなるということである。今年2月に発表された最新研究では、人は自由意志の存在を疑うと、不正行為に走り、他人に協力することをやめる、といった傾向が強まることも報告されている。

どうやら人間は、自由意志への信念を捨てると、自分を倫理的責任を問われる存在だとみなさなくなる傾向にあるらしい。決定論を受け入れると、われわれは心の奥底にある闇の部分におぼれてしまうようだ。

しかし本当に、われわれの感覚が告げる「自由な選択」とは、無意識下で形成された脳の化学プロセスに過ぎないのだろうか?

実は論争を巻き起こした論文の数年後に行われたリベットの実験では、多くの場合、被験者は「準備電位」と「意識的決定」のわずかなあいだに、動作を「拒否」する選択をすることができたという(ただし、このときの実験では、被験者らが事実、「決断」をした後に拒否ができたのか、それとも「意図」や「衝動」といったものの類を拒否したのか曖昧なところが問題とされたのだが)。リベット自身は、この実験結果を「自由意志の証拠」として捉えていたようだ。

今回ドイツの研究チームが行った実験は、「準備電位」による脳の無意識的決定と、われわれの意識的な意思決定の関係をより明確にしたものである。「わたしたちの研究は、初期に現れる準備電位は、のちに自動的な決定に繋がってしまい意識的なコントロールは不可能なのか、それともわれわれは“拒否”することで決定を覆せるのかに着目したものです」と、研究を率いたジョン=ディラン・ハインズ教授はリリースにて説明する。

被験者らはコンピューターモニター前に座り、先行する無意識的な準備電位が検出されたあとに、行動を意識的に中断・拒否できるかを脳電位計測により調査した。この「中断ゲーム」は3つのステージに分けて行われた。

最初のステージでは、まずモニターの中心部にゲームのスタートを知らせる緑のシグナルが現れる。それから2秒後、ランダムなタイミングでモニターの緑のシグナルは赤へと変わる。被験者たちは、モニターのシグナルが緑である限り、いつでも足元のボタンを踏んでゲームを中断することができる。逆に赤のシグナルが現れたときには、ボタンを押すのを止めるように訓練された。足でボタンを押すのは、指先で押すよりも、準備電位の発生をほんの少し遅らせることができるからだ。このステージでは、被験者らをゲームに慣れさせると同時に、ボタンを押す約0.5秒前に現れる、被験者個人の準備電位が記録された。

ステージ2では、脳波計が被験者の意識的決定前に先行する準備電位を検出し、それを赤のシグナルのタイミングとした。ステージ1と同様に、ボタンを踏んでゲームを中断できるのは、モニターの中心部が緑の場合だけである。ここでは準備電位と赤いシグナルがシンクロしており、脳による決定がなされた後でも、赤いシグナルを見た被験者が意識的にボタンを押すのを中断、または、拒否できるかどうかを調べた。

ステージ3になると、被験者らは彼らの行動が脳波により予測されていると伝えられた。そして自分自身の脳波による予測の裏をかくよう、わざと予測不可能にボタンを押すように指示された。同様に、ボタンを踏んでゲームを中断できるのは、モニターの中心部が緑の場合だけである。

もし被験者らが、ステージ2と3において、自身の脳の準備電位により予測された動作を拒否することができたなら、われわれは「生体学的な操り人形」ではなく、自由意志による意識的な制御ができるという証拠になる。

そして今回の実験によって示されたのは、まさに脳からの司令を拒否するのは可能だということである。ただし、後戻りできないポイントというのは確かに存在する。実験では、ボタンを押す約0.2秒前までならば、動作を中断、または拒否することが可能であったという。0.2秒を下回ると、ボタンを押す動作は止められなかった。

つまるところ、生体的な脳の決断後には、われわれの自由意志が入り込む隙があるということだ。脳は、現在の問題を素早くインプットし、過去の記憶や経験により形成された配線を通して、決断としてアウトプットする。脳が経験した過去の全てを知り得たならば、予測することが可能だろう生体的判断は、「意識をもつわれわれ」によって拒否できるということだ。

人の決断は、脳が用意する準備電位のなすがままではない。同チームは、これからより複雑な意思決定プロセスに関する研究を進める予定だという。

RELATED ARTICLES

脳波の「ノイズ」で、行動を数秒前に予測できる

「自由意志への不信」は脳活動に影響:研究結果

神経科学が問いなおす「自由意志と責任」

-----

この紹介と理解が正しいのかどうか、よくわからないのだが。「生体的な脳の決断後には、われわれの自由意志が入り込む隙がある」と書いてあるが、自由意志とは何であると思っているのだろうか。

ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー

自由意志の存在に関する主張

存在するという主張

- 人間の直感と経験

- 多くの人は、自分の意思で行動を選んでいると感じている。

- 日常生活において、選択や決定をする瞬間に自由意志が働いていると信じられている。

- 道徳的責任

- 自由意志がなければ、個人の行動に対する責任を問うことが難しくなる。

- 社会は道徳的責任に基づいて運営されており、法や倫理の基盤となっている。

- 自己決定感

- 自分自身の行動をコントロールできるという感覚は、心理的健康や幸福感に重要である。

- 自己決定感が高い人は、一般にストレスが少なく、精神的にも安定している。

- 量子力学と不確定性原理

- 一部の科学者は、量子力学の不確定性原理が自由意志の存在を支持していると主張している。

- 微視的なレベルでの不確定性が、個人の選択の自由を可能にしていると考えられている。

存在しないという主張

- 脳科学的証拠

- 脳科学の研究によれば、意識的な決定が下される前に、脳の活動が始まっていることが観察されている。

- 1980年代のリベット実験では、被験者が意思決定を意識する約0.5秒前に脳の活動が始まっていた。

- 決定論

- 自然界のすべての事象は因果関係によって決定されているという考え方。

- すべての行動や選択も、過去の出来事や環境の影響を受けて決まっていると主張する。

- 遺伝と環境の影響

- 人の行動や性格は、遺伝的要因と環境要因の影響を大きく受けている。

- 自由意志ではなく、これらの要因が個人の選択を形作っていると考えられる。

- 無意識の影響

- 多くの心理学者は、無意識のプロセスが人の行動に強い影響を与えていると信じている。

- 意識的な選択は、無意識のプロセスによって誘導される結果であるという見方。

最近の自由意志論議の方向

- 脳科学と自由意志の統合的研究

- 現在の研究では、自由意志の問題を脳科学と哲学の両面からアプローチする動きが進んでいる。

- 脳の活動と意識的な意思決定の関係を探る新しい実験や研究が行われている。

- 自由意志とAI

- 人工知能(AI)の発展により、自由意志の概念が新たな角度から問われている。

- AIが自己決定を行うことができるか、また人間の意思決定とどのように異なるかが議論されている。

- 道徳的および法的責任の再検討

- 自由意志が存在しないとするならば、道徳的責任や法的責任の概念をどのように再構築すべきかが問われている。

- 新しい倫理的枠組みや法的システムの開発が求められている。

- 意識と自由意志の関係

- 意識の本質とその自由意志における役割についての研究が進んでいる。

- 意識の現象学と神経科学を統合することで、自由意志のメカニズムを解明しようとする試み。

このように、自由意志に関する議論は脳科学と哲学の双方から進展しており、AIの発展や倫理的・法的責任の再構築といった新しい視点からも注目されています。現代の科学と哲学の進歩が、自由意志の理解を深める手助けとなっています。

ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー

自由意志の存在について、賛成派と反対派の主張をまとめ、最近の議論の動向を紹介します。脳科学と哲学の両方の視点を取り入れながら、理解しやすい形で説明していきます。

自由意志が存在するという主張:

- 意識的な選択:

- 私たちは日常的に意識的な選択を行っていると感じている

- 複数の選択肢から自由に選ぶことができるという実感がある

- 道徳的責任:

- 自由意志がなければ、善悪の判断や法的責任の概念が成り立たない

- 社会秩序を維持するためには、自由意志の存在が必要

- 人間の尊厳:

- 自由意志は人間の尊厳や個性の基盤となる

- 単なる機械的な存在ではなく、自律的な主体としての人間像を支える

- 量子力学的不確定性:

- 量子力学の不確定性原理が、決定論的な世界観に疑問を投げかける

- ミクロなレベルでの不確定性が、マクロなレベルでの自由意志につながる可能性

- 創造性と革新:

- 人間の創造性や革新的な思考は、自由意志の存在を示唆する

- 予測不可能な発想や行動が、決定論的な説明を困難にする

- 進化論的視点:

- 自由意志の感覚は、生存と繁栄に有利に働いた可能性がある

- 選択の自由を感じることで、より適応的な行動を取れる

- 哲学的議論:

- カント哲学における「自律」の概念

- サルトルの実存主義における「選択の自由」と「責任」の強調

自由意志が存在しないという主張:

- 決定論的世界観:

- すべての事象は先行する原因によって決定されているという考え

- 物理法則に従う世界では、真の意味での「自由」は存在しない

- 脳科学の知見:

- 脳活動が意識的な判断に先行するという実験結果(リベットの実験など)

- 意識的な選択は、無意識的な脳のプロセスの結果にすぎない可能性

- 遺伝と環境の影響:

- 個人の性格や行動傾向は、遺伝子と環境によって大きく形作られる

- 生まれ持った特性や育った環境が、選択の幅を制限している

- 社会的条件付け:

- 教育や文化、社会規範が個人の思考や行動を強く規定している

- 「自由な選択」と思えるものも、実は社会的影響の結果である可能性

- 心理学的バイアス:

- 認知バイアスや無意識の動機が、意思決定プロセスに大きな影響を与える

- 「理性的な判断」と思えるものも、実は様々なバイアスの産物かもしれない

- 因果の連鎖:

- すべての出来事は因果の連鎖の中にあり、完全に独立した「自由な」選択はあり得ない

- 過去の経験や記憶が現在の選択を制約している

- 哲学的決定論:

- スピノザの「必然性」の概念

- ショーペンハウアーの「意志の否定」思想

最近の自由意志論議の方向:

- 両立論的アプローチ:

- 決定論と自由意志の共存可能性を探る

- 「自由意志」の定義を再考し、決定論的世界観と矛盾しない形で捉え直す試み

- 段階的な自由意志の概念:

- 完全な自由ではなく、程度の問題として自由意志を理解する

- 制約の中での相対的な自由を認める立場

- 認知科学と哲学の融合:

- 脳科学の知見を哲学的議論に取り入れる

- 意識や意思決定のメカニズムについて、学際的なアプローチを採用

- 実用主義的アプローチ:

- 自由意志の存在自体よりも、その概念が社会や個人に与える影響に注目

- 「有用な幻想」としての自由意志の役割を評価する

- 確率論的モデル:

- 厳密な決定論ではなく、確率的な要素を取り入れたモデルを提案

- 量子力学の不確定性を、マクロなレベルの選択の自由と結びつける試み

- 意識と無意識の相互作用:

- 意識的な思考と無意識的なプロセスの複雑な相互作用に注目

- 「自由意志」を、この相互作用の中で生まれる創発的な現象として捉える

- 神経可塑性の研究:

- 脳の可塑性が、環境や経験によって変化する可能性を示唆

- 決定論的な見方に修正を迫る新たな知見として注目される

- 自由意志の錯覚理論:

- 自由意志の感覚は実在しないが、進化的に有利な錯覚であるという考え

- この錯覚が持つ適応的価値や社会的機能を研究する

- 意思決定の多層性:

- 意思決定プロセスを単一のものではなく、複数の層が相互作用する複雑なシステムとして捉える

- 各層での「自由度」の存在可能性を探る

- 倫理学への影響:

- 自由意志の存在/不在が倫理的判断や法制度に与える影響を再検討

- 責任や罰の概念を、新たな科学的知見に基づいて再構築する試み

自由意志をめぐる議論は、古くから哲学の中心的なテーマの一つでしたが、近年の脳科学や認知科学の発展により、新たな局面を迎えています。この問題の複雑さと重要性を理解するために、いくつかの重要な観点を詳しく見ていきましょう。

脳科学の知見:

近年の脳科学研究は、私たちの意思決定プロセスについて、興味深い洞察を提供しています。特に注目されるのが、ベンジャミン・リベットによって行われた実験です。この実験では、被験者が自発的に手を動かす決定をする際の脳活動を測定しました。驚くべきことに、被験者が「動こう」と意識的に決定したと報告する約200ミリ秒前に、すでに脳の運動準備電位が観察されたのです。

この結果は、私たちの意識的な決定が、実際には無意識的な脳のプロセスによってすでに「決定済み」である可能性を示唆しています。つまり、私たちが「自由に選択した」と感じる瞬間も、実は脳内の無意識的なメカニズムによってあらかじめ方向づけられているかもしれないのです。

しかし、この実験結果の解釈には慎重になる必要があります。脳の準備電位が観察されたからといって、それが最終的な行動を完全に決定しているわけではありません。意識的な意思決定が、この準備段階に介入したり、修正したりする余地がある可能性も指摘されています。

哲学的考察:

哲学の分野では、自由意志の問題は長い歴史を持つ重要なテーマです。古典的な議論では、決定論(すべての出来事は先行する原因によって決定されているという考え)と自由意志の両立可能性が中心的な論点でした。

カントは、自由意志を道徳的行為の基礎として重視し、「自律」の概念を提唱しました。カントによれば、真の自由は外的な制約から解放されることだけでなく、理性に基づいて自らの行動を決定する能力にあります。

一方で、スピノザやショーペンハウアーなどは、より決定論的な立場を取りました。スピノザは、すべての事象は必然的に起こるものであり、自由意志の感覚は単に無知から生じる錯覚にすぎないと主張しました。

現代の哲学者の中には、「両立論」という立場を取る人々もいます。両立論者は、決定論と自由意志が必ずしも矛盾しないと考えます。例えば、ダニエル・デネットは、自由意志を「価値ある種類の自由」として再定義し、決定論的世界観の中でも意味のある形で自由意志を語ることができると主張しています。

実用主義的アプローチ:

最近の議論の中には、自由意志の存在自体を問うのではなく、その概念が持つ実践的な意味や社会的機能に注目するアプローチも見られます。自由意志の信念が人間の行動や社会システムにどのような影響を与えるかを研究する動きです。

例えば、心理学の実験では、自由意志の存在を信じている人々のほうが、そうでない人々よりも倫理的な行動を取る傾向があることが示されています。また、自由意志の概念は、法制度や道徳的責任の基盤として機能しているという指摘もあります。

このような観点からは、自由意志が「実在する」かどうかに関わらず、その概念が持つ社会的・心理的な意義を重視する立場が生まれています。自由意志を「有用な幻想」として捉え、その機能的側面に注目するのです。

量子力学と確率論的アプローチ:

古典的な物理学の決定論的世界観に対して、量子力学の発見は新たな視点をもたらしました。量子レベルでの不確定性や確率的な現象の存在は、マクロなレベルでの自由意志の可能性を示唆するものとして注目されています。

ただし、ミクロな不確定性がどのようにしてマクロな自由意志につながるのかについては、まだ明確な説明がなされていません。また、量子の不確定性が本当に「自由」と呼べるものなのか、それとも単なるランダム性にすぎないのかという問題も残されています。

一部の研究者は、脳の神経活動に量子効果が影響を与えている可能性を探っていますが、これはまだ仮説の段階にあり、検証が必要です。

認知科学と多層的モデル:

最新の認知科学の研究では、意思決定プロセスを単一のメカニズムではなく、複数の層が相互作用する複雑なシステムとして捉える見方が提案されています。

例えば、直観的・感情的な反応を司る「システム1」と、論理的・分析的な思考を担う「システム2」という二重プロセス理論があります。この理論に基づけば、「自由意志」は単純に存在する/しないという二者択一ではなく、異なるシステム間の相互作用の中で生まれる創発的な現象として理解できるかもしれません。

また、意識的な思考と無意識的なプロセスの複雑な相互作用にも注目が集まっています。私たちの意思決定は、意識的な熟慮だけでなく、無意識的な直観や感情、過去の経験などの影響を受けています。この相互作用の中で、ある種の「自由度」が生まれる可能性も指摘されています。

神経可塑性の視点:

脳の可塑性(環境や経験によって変化する能力)に関する研究も、自由意志の議論に新たな視点をもたらしています。脳は固定的なものではなく、学習や経験によって常に変化しているという事実は、厳密な決定論に修正を迫るものかもしれません。

自分の思考パターンや行動傾向を意識的に変える努力が、実際に脳の構造や機能を変化させることができるという知見は、ある種の「自己決定」の可能性を示唆しています。ただし、この可塑性自体も遺伝や環境の影響を受けているため、完全な「自由」とは言えない面もあります。

倫理学と法制度への影響:

自由意志の問題は、単に理論的な議論にとどまらず、私たちの社会システムや倫理観にも大きな影響を与えます。特に、道徳的責任や刑事司法制度の基盤として、自由意志の概念は重要な役割を果たしてきました。

しかし、脳科学の新しい知見は、従来の責任概念や刑罰制度に再考を促すものです。例えば、犯罪行為を単に個人の「自由な選択」の結果としてではなく、脳の機能障害や社会環境の影響など、複雑な要因の産物として捉える見方があり、これにより、処罰よりも治療やリハビリテーションを重視する方向性が強まっています。

その代わり、自由意志の概念は否定的なもので、社会秩序や個人の動機付けに悪影響を与える可能性も指摘されています。そのため、完全な決定論を避けつつ、新たな科学的知見と整合性のある形で責任や自由概念を再構築する試みが行われています。

現在の議論の方向性:

- 段階的・相対的な自由意志概念: 最近の議論では、自由意志を「ある/なし」の二元論ではなく、程度の問題として捉える傾向が強まっています。完全な自由ではなく、様々な制約の相対的な自由を認める立場です。例えば、アルフレッド・ メレは「程度問題としての自由意志」を唱えています。この見方によれば、自由意志は単一の能力ではなく、理性的な思考、自己制御、長期的計画立案などの複数の能力の組み合わせとして理解されます。これらの能力の発達度合いによって、個人の自由意志の程度が決まると考えられます。

- 複雑系科学の観点から、自由意志を発祥的な現象として捉える見方も注目されています。この立場では、脳の神経ネットワークの複雑な相互作用から、予測不可能で新しい性質(自由意志)が生まれると考えられます。この見方は、還元主義的な決定論を避けつつ、 科学的な説明可能性も保持しようとする試みを受け入れます。ただし、発祥の現象がどの程度「自由」と呼べるのかについては、さらなる議論がありません。

- 情報統合理論と意識: ジュリオ・トノーニの提唱する情報統合理論は、意識の問題に新たなアプローチをとることを意味します。この理論は、意識を情報の統合の度合いとして捉え、数学的に記述されるものです。 自由意志の問題に応用すれば、高度に統合された情報処理システムとしての脳が、ある種の「自由度」を持つ可能性を示唆しています。ただし、この理論自体はまだ検証段階にあり、自由意志の問題への直接的な答えを提供することができます。

- 予測的符号化モデル: カール・フリストンらが唱える予測的符号化モデルは、脳を常に環境を予測し、予測誤差を最小化するシステムとして捉えます。この点を見ると、「自由意志」は環境との相互作用の中で生まれる適応的な意思決定プロセスとして理解できるかもしれません。このモデルは、決定論と自由意志の二元論 を超えて、環境との動的な相互作用の中で生まれる「自由」の可能性を示唆しています。

- 社会的構築主義のアプローチ: 一部の研究者は、「自由意志」を純粋に生物学的・心理学的な現象ではなく、社会的・文化的に構築された概念として捉えようとしています。この立場では、自由意志の「実在」を問うのではなく、その概念が社会の中でどのように機能し、どのような影響を与えているかに注目します。 例えば、異なる文化圏での自由意志の概念の比較研究や、歴史的な変遷の分析などが行われます。これにより、自由意志の普遍性と文化依存性が理解が深くまることが期待されています。

- 認知的謙虚さの重要性: 最近の議論では、自由意志の問題に対する「認知的謙虚さ」の重要性も指摘されています。つまり、現時点での科学的知見や哲学的議論の限界を選択することは、最終的な結論を急がないという態度です。 自由意志の問題は、意識の本質や因果関係の理解など、まだ完全には解明されていない多くの問題と密接に関連しています。そのため、現時点での暫定的な理解を持ちつつも、新たな発見や洞察に対して開かれた姿勢をとるべきだと考えられています。

- 学際的なアプローチの推進: 自由意志の問題の複雑さに応じて、単一の学問分野からのアプローチでは不十分だとして認識されています。そのため、哲学、脳科学、心理学、社会学、物理学など、多様な分野の知見を統合した学際的なアプローチが推進されています。例えば 、「意思決定の神経経済学」のような新しい研究分野が生まれ、経済学の意思決定モデルと脳科学の知見を組み合わせた研究が行われます。

- 実験哲学の発展: 従来の概念分析や思考実験に基づく哲学的アプローチに加えて、「実験哲学」と呼ばれる新しい方法論も注目されています。これは、哲学的な問いに対する人々の直観を、心理学的な実験手法を用いて調査するアプローチです。自由 意志の問題に関しても、一般の人々が持つ自由意志の概念や、その信念が行動に与える影響などについて、実証的な研究が行われます。これにより、哲学の議論と実際の人間の認知や行動との関連性が明らかになることが期待されています。

結論:

自由意志の問題は、科学と哲学の境界に位置する極めて複雑な問題です。現時点では、自由意志の存在を証明したり否定したりすることは困難であり、多くの研究者は中間的な立場や新しい視点を模索しています。

自由意志の概念は、個人の責任、道徳、法制度、教育など、様々な領域と密接に関連しています。

今後の研究の方向性としては、以下のようなポイントが重要となります:

- 脳科学と哲学の対話の継続

- 「自由意志」の定義の精緻化と再検討

- 決定論と自由意志の二元論を超えた新しいモデルの構築

- 自由意志の信念が人間の行動と社会に与える影響の実証的研究

- 意識や意思決定のメカニズムに関する更なる科学的探求

- 倫理的・法的影響の慎重な検討

最終的に、自由意志の問題は、「人間とは何か」という問いに深く関わっています。この問題に対処することは、人間の本質や私たちの位置づけを深めることにつながるのです。

科学技術の進歩により、今後も新たな知見や視点が生まれる可能性があります。そのため、この問題に対しては開かれた姿勢を保ちつつ、批判的思考と自由な発想を選択しながら、探求を続けていく必要があります。自由意志の問題は、人類の知的探求の最前線に位置し続けるテーマと言えるでしょう。

ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー

ベンジャミン・リベット(Benjamin Libet, 1916年4月12日 – 2007年7月23日)は、カリフォルニア大学サンフランシスコ校の生理学者、医師。人間の意識、とりわけ自由意志の問題とかかわりを持つ、自発的な筋運動の際に観測される準備電位(readiness potential)についての研究の先駆者として知られる。2003年には、クラーゲンフルト大学の「仮想ノーベル心理学賞」を受賞。

生涯[編集]

随意運動と準備電位[編集]

実験装置[編集]

無意識的な準備電位と、主観的な運動意志との関係を調べるために、リベットは、被験者がある動作を時間通りに行おうとする意志の意識的な経験を記録し、後にこの情報を同じ時間に記録された被験者の脳活動の記録データと比較するための、客観的な方法を必要とした[1][2]。このために、リベットは特別な実験装置を必要とした。

実験装置のひとつは、陰極線オシロスコープであり、これは典型的には電気信号の振幅と周波数を表示するための道具である。しかし、僅かな改変を加えることによって、オシロスコープはタイマーとして利用することもできる。幾つもの波を表示させる代わりに、出力は単一の点であり、この点が円を描いて移動する。これは時計の秒針の動きに似ている。このタイマーは、オシロスコープ上に刻まれた印の間をこの点が移動する時間が43ミリ秒となるように調整された。点の移動の角速度は一定に保たれるので、距離の違いは、その距離の移動に要した時間へと容易に換算することができる。

同時に脳活動を監視するために、リベットは脳波計(EEG)を使用した。脳波計は、頭表の幾つもの点に置かれた小さな電極を利用して、大脳皮質の電気活動を測定するものである。大脳皮質は、脳の一番外側に位置し、高次機能に関わる。大脳皮質の領野間の電気信号の伝搬は、脳波計の電極間で記録される電位の差を生じる。この電位差は、特定の大脳皮質領域の神経活動を反映する。

随意運動の実際の時間を記録するために、前腕の活性化された筋肉の皮膚上の電極から筋電図によって筋肉の運動が記録された。筋電図における運動開始の時間をゼロとして、他の時間が相対的に計算された。

方法[編集]

リベットの実験に携わった研究者たちは、被験者にオシロスコープ・タイマーの置いてある机の前に座るように頼んだ。脳波計の電極を被験者の頭部に取り付けて、ある時間内に、ボタンを押す、一本の指を曲げる、手首を曲げる、などの小さくて簡単な動作をするように被験者に依頼した。この期間内に被験者が何回この動作を行うかについては制限はなかった。

0: 休息

1: (500ミリ秒前) 脳波が準備電位を示す

2: (200ミリ秒前) 被験者は意思決定をしたときの点の位置を覚えて報告する

3: (0ミリ秒) 動作開始

実験の間に、被験者は、動こうという意志に最初に気づいた瞬間にオシロスコープ・タイマーに表示される点の位置を報告するように求められた(リベットの実験装置を用いた対照実験では、誤差の範囲はわずか50ミリ秒であった)。ボタンを押すことによっても、オシロスコープ・タイマーに表示される点の位置が電気的に記録される。記録されたボタン押しの時間と、被験者が動作をする意識的決定の時間を比べることによって、研究者たちは、被験者の最初の意志と結果的な運動との間の時間差を計算することが可能であった。平均して、ボタンを押そうという意識的な意志が最初に出現した時点から、実際にボタンが押されるまでに、およそ200ミリ秒が経過していた。

研究者たちはまた、それぞれの試行について、動作の時間の前後の脳波の記録を分析した。動作の開始に関係する脳活動は主に第二次運動野を中心に記録され、平均して、実際にボタンが押される500ミリ秒前に出現した。すなわち、研究者たちは、被験者自身が最初に運動開始の意志を自覚して報告した時間よりも、300ミリ秒も以前に、運動開始に関係して増大する脳活動を認めたわけである。言い換えると、見かけ上の動作に関する意識的決定は、脳内の電気活動の無意識的な増大によって先を越されていたわけである。この脳波信号の変化は、準備電位 (readiness potential) または運動準備電位 (Bereitschaftspotential, BP)と呼ばれるようになった。2008年には、別のグループによって、被験者が意思決定を自覚するよりも最大7秒先立って前頭皮質や頭頂皮質に脳活動が認められるという報告があった。[3][4]

リベットの実験の示唆するもの[編集]

一部の者にとっては、リベットの実験は、脳内の無意識的な過程が意志的な動作を真に開始させるものであって、それゆえに自由意志は動作の開始には役割を果たしていない、ということを示唆した[5]。この解釈に基づけば、もし、ある動作を行うという欲求を意識的に自覚するより以前に、無意識的な脳内過程が既にその動作を開始するための準備を済ませているならば、意志形成に果たす、意識の因果論的な役割はすべて排除されてしまう。たとえば、スーザン・ブラックモアの解釈では「意識的な経験が生じるためにはある程度時間を必要とし、それは物事を起こすことに関わるには遅すぎる」[6]。

リベットは、意識的な意志は「拒否権の力」(しばしば「自由不意志 free won’t」とも呼ばれる[7][8])という形をとって行使されると唱えた。無意識的な準備電位の増強が運動として実現されるためには、意識的な黙認が必要である、とする考え方である。意志的な動作の誘発(instigation)においては意識はまったく関与しないが、無意識的によって誘発されたある動作を抑制したり、抑圧するために、意識は役割を果たしているかもしれない、とリベットは示唆した。誰しも無意識的な衝動を実行に移すのを抑制した経験はある、とリベットは指摘した。意識的な意志が主観的に体験されるのは、動作のわずか200ミリ秒前に過ぎないため、動作の抑制のために意識には100〜150ミリ秒だけが残されている(これは動作直前の20ミリ秒は、一次運動野によって脊髄運動ニューロンを活性化するために費やされるからであり、またオシロスコープを利用したテストによる誤差範囲もまた考慮する必要があるからである)。

リベットの実験は、自由意志の神経科学に関する他の研究によって支持されている。

二元論哲学者の反応[編集]

意識とは、ニューロンの機能の副作用であり、脳状態の付帯徴候・随伴現象に過ぎないという見方が示唆されている。リベットの実験は、この理論を支持するものとして受け止められている。この見方によれば、我々自身の行為を意識的に生じさせたと我々が報告するのは、回想を誤って捉えたものである。しかし、一部の二元論者はこの結論に異論を唱えている。

要するに、(ニューロンによる)原因と、意識的経験との相関は、その存在論と混乱されるべきではない。… 意識的経験がどういうものであるかという唯一の証拠は一人称的な情報源に由来するものであり、そのことは意識とは、神経活動とは別の何か、あるいは神経活動に何かが付け加わったものであることを示唆している。[9]

二元論-相互作用論の視点からのより一般的な批判は、アレクサンダー・バサイアニ(Alexander Batthyany)によって提唱されている。リベットは被験者に対して「(動こう)という衝動が、事前の準備や、いつそれを行うべきかに集中することなく、それ単独で出現するのに任せる」ように依頼したに過ぎない[10]。バサイアニによれば、還元論的、あるいは非還元論的な、行為主体性(agency)理論のいずれも、それ単独で出現するような衝動が、(いわゆる)意識的に生じられた出来事の適例である、とは主張していない。なぜならば、人が受動的にある衝動が出現するのを待っている時に、同時に、意識的にそれを起こしているということはあり得ないからだ。このため、リベットの結果は行為主体性の還元論を支持する実験的証拠として解釈することは出来ない。非還元論の理論においても、二元論的相互作用論においてさえ、まったく同様の実験結果が期待されるからである。

時間の問題[編集]

ダニエル・デネットは、これに関わった異なる出来事の時間に関して曖昧さがあるため、リベットの実験から意志に関する明快な結論を下すことはできない、と主張する。リベットは、電極を用いて準備電位が出現した時間を客観的に測定したが、意識的な決定がいつなされたかを決めるためには、被験者による時計の針の位置の報告に頼った。デネットが指摘するように、これは被験者にとって、いろいろなことが起こったと思われる時間を報告しているに過ぎず、それらが実際に起った客観的な時間ではない。

時計の文字盤から眼球へ光が到達するのはほぼ瞬時になされるが、網膜から外側膝状体を通って、線条皮質(第一次視覚野のこと)へと到達するには5~10ミリ秒を要する。これは300ミリ秒の時間幅に対しては微々たるものであるが、それがあなたのところへ届くまでにはさらにどれだけかかるのだろうか(それともあなたは線条皮質に存在しているのだろうか)?視覚信号は、どこであれ、あなたが意識的な同時性の決定を下すためにそれが届けらればならない場所へ届く前に、既に処理されていなければならない。リベットの方法の前提とは、すなわち、我々は次の2つの経路

- 動作の決定を表わす信号が、意識へ上る過程

- それに続き時計の文字盤の向きを表す信号が、意識へ上る過程

の交点の場所を決めることができ、これら2つの出来事は、あたかも互いの同時性が決められるような場所で、隣同士で発生する、というものである。[11][12]

主観的な後方参照、または感覚体験の「日付を古く書き直す」[編集]

リベットの、刺激と感覚に関する研究[13]に基づいた、初期の理論は、後ろ向きの因果関係の考えのように見えたため、パトリシア・チャーチランドなどの一部の論者にとって奇妙に映った[14]。我々はある感覚の始まりを、最初のニューロン反応の瞬間にまで、後から遡って捉えるということをデータが示唆しているとリベットは唱えた[15]。リベットの刺激と感覚に関する仕事に対して人々はさまざまな解釈を示している。ジョン・エックルスはリベットの仕事を、非物理的な精神によってなされる、時間軸上の後ろ向きの過程を示唆していると捉えた[16]。エドアルド・ビシアチ(Edoardo Bisiach)[17]は、エックルスを偏向していると評したが、このように記した。

これは実際のところ、著者たち(リベットら)自身が読者に進んで押し付けようとしている結論である。…マッケイがリベットとの討論で示唆した(1979年, p. 219)[13]、「主観的な、時間軸上の後ろ向きの参照は、被験者がタイミングを報告する際に陥った錯覚的な判断によるものではないか」という説明にリベットらは反論している。より重要なことに、リベットら(1979年、p. 220)[13]は、彼ら自身のデータに基づいた、(精神と物質の)同一性理論について「重大だが、克服可能な困難」を示唆した。

リベットは後に、主観的な感覚の時間軸上の後ろ向き参照を媒介する、あるいは説明するような、神経機構は無さそうである、と結論した[18]。リベットは誘発電位(EP)は、時間マーカーとして機能すると想定した。誘発電位は皮膚刺激の約25ミリ秒後にふさわしい脳の感覚領域に出現する鋭い、正の電位である。リベットの実験は、時間軸上でこの時間マーカーにまで遡るような、自動的な意識的経験の主観的な参照が存在するということを示した[13]。皮膚の感覚は、皮膚刺激から約500ミリ秒が経過しないと我々の意識に上らないが、我々は主観的にはこの感覚が刺激と同時に起こったように感じる。

リベットにとっては、これらの主観的な参照は、脳の中に対応する神経基盤の無い、純粋に精神的な機能であるように見えたようである。実際に、この示唆は以下のようにより広く一般化することができる。

ニューロンのパターンから主観的な表象への変換は、ニューロンのパターンから生じた精神の中において発達するようである。… 精神的な主観的機能についての私の見方は、それは適切な脳機能の性質が現れたものだ、というものである。意識的な精神は、それを生じる脳過程が無ければ存在することが出来ない。しかし、脳活動から、この物理的なシステムに特有の「性質」として出現しておきながら、精神は、それを生み出した脳神経の中にははっきりと認められないような現象を示すことができる。[19]

精神場理論[編集]

晩年、リベットは精神が物理的な脳からいかにして生じるかを説明するために精神場理論(conscious mental field, CMF)[20]を提唱した。この提案の動機は、(1) 主観的意識体験の統一性の現象、(2) 意識的な精神機能が神経活動に影響する現象、が主な2点であった。

賛辞[編集]

ロチェスター大学の神経生物学と解剖学の教授、ロバート・W・ドティ博士は次のように述べた。[21]

| 「 | ベンジャミン・リベットの発見は非常に興味深い。彼のアプローチは、どのようにして意識的な自覚が脳によって生成されるかについての信頼できる証拠を生み出すものとしてこれまでのところほとんど唯一のものだ。リベットの仕事は独創的であり、全人類が感じる疑問について語るものだ。 | 」 |

ブリストルの西イングランド大学の客員講師、スーザン・ブラックモア博士は次のように述べた。[22]

| 「 | 多くの哲学者や科学者が自由意志は幻想であると述べた。彼らの全てと異なり、ベンジャミン・リベットはこれを検証する方法を見つけた。 | 」 |

著書[編集]

- 下條信輔 訳『マインド・タイム 脳と意識の時間』岩波書店、2005年。ISBN 978-4000021630。

文献[編集]

- ^ Libet, Benjamin; Gleason, Curtis A.; Wright, Elwood W.; Pearl, Dennis K. (1983). “Time of Conscious Intention to Act in Relation to Onset of Cerebral Activity (Readiness-Potential) – The Unconscious Initiation of a Freely Voluntary Act”. Brain 106: 623–642. doi:10.1093/brain/106.3.623. PMID 6640273.

- ^ Libet, Benjamin (1985). “Unconscious Cerebral Initiative and the Role of Conscious Will in Voluntary Action”. The Behavioral and Brain Sciences 8: 529–566. doi:10.1017/s0140525x00044903.

- ^ Keim, Brandon (2008年4月13日). “Brain Scanners Can See Your Decisions Before You Make Them”. Wired News (CondéNet) 2008年4月13日閲覧。 and Chun Siong Soon; Marcel Brass; Hans-Jochen Heinze; John-Dylan Haynes (April 13, 2008). “Unconscious determinants of free decisions in the human brain (Abstract)”. Nature Neuroscience (Nature Publishing Group) 11 (5): 543–5. doi:10.1038/nn.2112. PMID 18408715 2008年4月13日閲覧。.

- ^ 「自由意志」は存在する(ただし、ほんの0.2秒間だけ):研究結果 WIRED

- ^ Wegner D., 2002. The Illusion of Conscious Will. Cambridge, MA: MIT Press.

- ^ “Archived copy”. 2016年3月21日時点のオリジナルよりアーカイブ。2009年12月20日閲覧。

- ^ V. S. Ramachandran, New Scientist, 5 Sep 1998, p. 35

- ^ “Archived copy”. 2012年11月8日時点のオリジナルよりアーカイブ。2011年3月1日閲覧。 Interview with V. S. Ramachandran, The Hindu

- ^ Velmans, Max (2000). Understanding Consciousness. London: Routledge. pp. 35–37. ISBN 0-415-22492-6

- ^ Libet B.; Wright E.; W., Gleason (1983). “Readiness potentials preceding unrestricted spontaneous pre-planned voluntary acts”. Electroencephalographic and Clinical Neurophysiology 54: 322–325. doi:10.1016/0013-4694(82)90181-x.

- ^ “Freedom Evolves” by Daniel Dennett, p. 231

- ^ Dennett, D. The Self as Responding and Responsible Artefact Archived July 1, 2016, at the Wayback Machine.

- ^ a b c d Libet, Benjamin; Wright Jr., Elwood W.; Feinstein, Bertram; Pearl, Dennis K. (1979). “Subjective Referral of the Timing for a Conscious Sensory Experience – A Functional Role for the Somatosensory Specific Projection System in Man”. Brain 102: 193–224. doi:10.1093/brain/102.1.193.

- ^ Churchland, Patricia Smith (Jun 1981). “On the Alleged Backwards Referral of Experiences and its Relevance to the Mind-Body Problem”. Philosophy of Science 48 (2): 165–181. doi:10.1086/288989.

- ^ Libet, Benjamin (1981). “The Experimental Evidence for Subjective Referral of a Sensory Experience Backwards in Time: Reply to P.S. Churchland”. Philosophy of Science 48: 182–197. doi:10.1086/288990.

- ^ Eccles J.C. (1985). “Mental summation: The timing of voluntary intentions by cortical activity”. Behavioral and Brain Sciences 8: 542–543. doi:10.1017/s0140525x00044952.

- ^ Bisiach, E. (1988). The (haunted) brain and consciousness. In (A. Marcel and E. Bisiach, eds) Consciousness in Contemporary Science. Oxford University Press, ISBN 0-19-852237-1.

- ^ Libet, Benjamin (2004). Mind Time – The Temporal Factor in Consciousness. Harvard University Press. ISBN 0-674-01320-4

- ^ Libet, B. (2004). op. cit. pp. 86-87.

- ^ Libet, B. (2004). op. cit., pp. 157-184.

- ^ Perlman, D. (2007). “Benjamin Libet – neurophysiologist studied the nature of free will”, The San Francisco Chronicle, August 18, 2007. Obituary Archived November 16, 2011, at the Wayback Machine.

- ^ Blackmore, S. (2007). “Mind over matter? Many philosophers and scientists have argued that free will is an illusion. Unlike all of them, Benjamin Libet found a way to test it.”, commentary at Guardian Unlimited, August 28, 2007. Commentary Archived May 18, 2008, at the Wayback Machine..

ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー

ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー

マインド・タイム:動作のタイミングと意識のタイミング

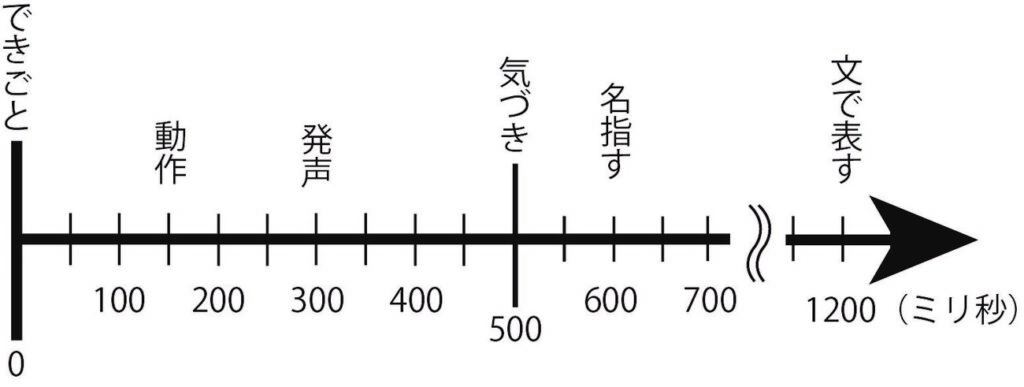

ベンジャミン・リベットは『マインド・タイム』の中で、わたしたちの意識的な気づき(アウェアネス)がいかに身体動作の準備に遅れるかについて記している。

たとえば、ドライバーが突然通行人を目にしてブレーキを踏むとしよう。わたしたちは日常生活の中でこうした一連のできごとを「ドライバーは通行人に気づいてブレーキを踏む」という風に説明しがちだ。しかし、わたしたちが何かのできごとに対して意識的な気づき(アウェアネス)を得るには約コンマ5秒(500ミリ秒)かかることが知られている。つまり、何かが目に入った瞬間から、早口で「だるまさん」と言うくらいの時間が経ってから、ようやく頭の中に気づきが立ち上がることになる。もちろん、こんな悠長なことをしていたらブレーキは間に合わない。実際にはわたしたちは、危険を察知してブレーキを踏むというけっこう複雑な行動を、わずか150ミリ秒ほどで行ってしまう。つまり、気づく間もなくブレーキを踏んでしまうのである。わたしたちはつい、まず意識的な気づきがあって、次にその気づきに基づいて「ブレーキを踏む」という動作を行う、という風に考えがちだが、実は、まず動作があって、あとから遅れて自分の動作に気づくのである。

通行人を見てブレーキを踏む、という状況はあまりにもとっさ過ぎる。しかし、もし自分であらかじめタイミングを意識して手足を動かす場合はどうだろう。実はリベットの実験が衝撃的なのは、こんな風にわたしたちが今だと狙いすましたつもりの動作でさえ、実は気づきが動作に遅れているということだ。

リベットは、参加者に、自分でいまだと意識した瞬間に手を動かしてもらい、脳の電位変化と比べてみた。すると意外にも、自分で意識的に気づくよりも早く、脳の中では動作のための準備電位が立ち上がっていたのである。まず、先に脳が準備電位を立ち上げ、それから300ミリ秒たってようやくわたしたちは手を動かそうというアウェアネスが立ち上がる(今だ、と思う)。そこからさらに150ミリ秒たって実際に手は動き始める。つまりわたしたちは意識的な動作を行うとき、意志→脳内の準備→動作、という順番ではなく、脳内の準備→意志→動作、という順で行っているらしいのである。

自分で気づくよりも早く、脳の中ではすでに次の動作のお膳立てができている。では、わたしたちが意識的に気づこうが気づくまいが、その動作はもう起こるしかないのか。だとすれば、わたしたちの「意志」は実はあとから脳が付け足した飾り物に過ぎず、本当の自由意志など存在しないのではないか。リベットは、この点に関しては否定している。確かにわたしたちの気づきは、脳内の準備電位には遅れる。しかし、気づきが立ち上がり動作が行われるまでの150ミリ秒に、最後のチャンスが残っている。ここでもし、この動作に関して何かまずいことが感知されたなら、わたしたちは動作を中断することができる。つまり、わたしたちには、脳内の準備電位に先んじて動作に気づくことはできないが、実際の動作に先んじて気づくことはでき、それを途中で止めることもできる。この、地味な選択肢が残されている点では、わたしたちには意志があると言えなくもない。

意味のないことばは早い

実は、リベットと似た主張は、会話研究でも行われている。心理言語学者のウィレム・レヴェルトは、簡単な絵を見せてそこに描かれているものの名前を発声してもらう実験を行っている。すると、参加者は絵を見てから答えるまでに最低でも600ミリ秒かかったのである。つまり、わたしたちがいきなり何かを見て、それをことばで答えようとしたら、「だるまさんが」くらいの時間はかかってしまうということになる。ちなみに、ひとまとまりの文で答える場合はさらに長い時間(約1.2秒=1200ミリ秒)かかることがわかってる。

レヴェルトの実験を見て、なるほどことばを声に出すというのはずいぶん時間がかかるものだと思った方がいるかもしれない。しかし、ここでもう一つおさえておくべきことがある。それは、対象とは無関係な、意味のないことばなら600ミリ秒よりもずっと早いタイミングで発することができる、ということだ。

たとえば画面にランダムなタイミングで画像を表示し、画像が見えたらなるべく早く「あ」と声を出す、という実験をしてみよう。画像がなんであれ、発声はただの「あ」でかまわない。では「あ」を言うのにどれくらいの速さが必要だろう? わたしが自分で試してからあとでビデオを分析してみたところ、およそ250ミリ秒前後で反応できることがわかった。個人差があるかもしれないから、ちょっと多めに見積もって300ミリ秒、ということにしておこう。それでも、意味のない声を発するだけなら、わたしたちは名前の半分の所要時間で声を出せるということになる。相手が予期せぬタイミングで動作を行ったとき、それに対して間投詞や掛け声のような、とくに対象と結びついていない声を発したり、その抑揚を変化させるだけなら、おそらくこの結果と同じく、約300ミリ秒程度でわたしたちは反応できるだろう。

声に反応する動作も早い

そして声の変化に対して動作を行うときのわたしたちはもっと鋭敏だ。今度はランダムに声の高さが変化する録音を用意し、高さが変わったら指を動かすという実験をしてみよう。これもわたしが試して分析してみたところ、およそ150ミリ秒ほどで変化に反応できることがわかった。ちょうどリベットの言う「通行人を見てブレーキを踏む」までの時間と同じだ。相手が「あ」と言ったり掛け声を変化させたりした場合も、わたしたちは150ミリ秒後には動作で反応できることになる。

つまり、対象と結びついていない(意味のない)声ならば、わたしたちはものの名前を呼ぶときに比べて、ずっとすばやく反応できる。また、誰かの声の変化に対して何らかの動作をする場合は、さらに早く反応できる。その一方で、リベットの主張に従うなら、自分のやっていることに気づくには、少なくとも刺激が始まってから500ミリ秒ほどかかる。したがって、掛け声や間投詞、叫びのような声、そしてそれに呼応する動作は、わたしたちの気づきよりも早く起こるということになる。

ここまでにわかった範囲で、できごと、声、気づき、動作の時間的な順序関係をまとめておこう(図)。

できごと(0秒)<すばやい動作(150ミリ秒後)<意味のない声を発する(300ミリ秒後)<意識的な気づき(500ミリ秒後)<名指す(600ミリ秒後)<文で説明する(1200ミリ秒後)。

これらの知見は、マイクロインタラクションにとって重要な意味を持っている。まず、わたしたちは、前もっていつ何をするか自分で決めていなくとも、気づきより早く動作を行ってしまう。そして動作や意味のないことばを発する場合、150~300ミリ秒くらいのすばやいやりとりを行うことができる。一方、それぞれの動作や発声に気づいたり、そのことをことばで表現するにはずっと時間がかかる。2人の人間がコンマ秒単位で次々に細かい動作や声の変化をやりとりしていくと、その一つ一つに気づき、そのひとつひとつをいちいちことばで意味づけていくのはとんでもなく難しいということになる。

このことは経験と照らしても納得がいく。わたしたちは誰かと机を運んだことを思い出すとき、「力を合わせて」「せーの、で」「目を合わせて」といった風にことばで思い出すことはできるものの、では、どんな風に力を合わせたか、「せーの」のどこでどうやってタイミングを合わせたか、「目を合わせる」とはどちらがどんな風にか、などと細かいことを思い出せるわけではない。机運びで見てきたように、そもそもやりとりの最中には、思い出したりことばにする間もなく、どんどんお互いの動作や声が連鎖していく。にもかかわらず、これら気づきからもことばからも見過ごされていることが、タイミングを合わせて動作を行うためには決定的な役割を果たしているのである。

しのごの言わずにやってみる

机を運ぶときのように、誰かと共同作業を開始するとき、いつ動作を開始するかを自分だけで勝手に決めるわけにはいかない。かといって、あらかじめ時計をにらみながら、何時何分何秒いくつのタイミングで実行するとお互いに取り決めているわけでもない。お互いにタイミングを調整し、持ち上げのタイミングが重なるように配慮しなくてはならない。

ここで重要なのは、こうしたやりとりでは、ことばによって動作の内容を意味づけるのでは追いつかない、ということだ。「いまわたしはまさに持ち上げようとしているところです」などと悠長なことを言っている間に、わたしは肝心の持ち上げのタイミングを逸してしまうだろう。

ではどうすればよいか。実は、いちいちことばで意味づけるよりも早い方法がある。それは、実際に持ち上げる、ということだ。何かをしようとしていることを伝えるために、わざわざそれをことばにせずとも、実際にやってしまえばよいのだ。

何かをしようとする動作が、そのまま、その動作がいままさに行われようとしていることを相手に伝えることになる。これがマイクロインタラクションの大きな特徴である。もしその動作がお互いの同期にいたることなく中途で終わってしまったとしても、それは単なる失敗に終わるわけではない。少なくとも、その人がその動作を行おうとしたことは相手に伝わるからだ。

「お試し」の機能

2人のうちどちらかの動作が中途で終わっても結局うまくいくのはなぜか。ここで、前回の机運び分析で頻繁に見られた「お試し」という行動を思いだしておこう。机を手にした2人は、ちょっとずつ持ち上げて中断する「お試し」をしばしば行う。そして、「お試し」のすぐ後に持ち上げ動作は同期する。「お試し」をした者はすぐ後に同じ動作を繰り返し、もう一方の者もこの動作に合わせるからだ。では、1回目の「お試し」ではうまくタイミングの合わなかった2人の動作が、なぜ後になって合うのだろう。

もし2人の参加者がそれぞれ、限られた時間の間、たとえば掛け声のかかっている間は持ち上げ動作をうまく合うまで繰り返そうとするなら、たとえどちらかの持ち上げが「お試し」に終わったとしても、掛け声のかかっている間に、また持ち上げ動作を行えばよい。そうすれば、何度かの「お試し」の後、結果的に2人はほぼ同時に、持ち上げ動作を合わせることができあらかじめ決まった時刻きっかりに行動するかわりに、動作のおおよその時間範囲を掛け声や他の手がかりによって示し、あとはお互いに小さな「お試し」を行いながら、最終的に同期にたどり着く。おそらくこれが、机運びのようなマイクロインタラクションでわたしたちが行っていることなのである。その詳しいやりとりはあまりに速すぎるので、意識的な気づきからもことばからも逃れてしまうけれど、「からだは気づいている」のである。

参考文献:

ベンジャミン・リベット(2005)『マインド・タイム』下條信輔訳 岩波書店

Levelt, Willem J. M. (1989) Speaking: From Intention to Articulation. Cambridge: The MIT Press.

Levinson, Stephen C. (2013). Action formation and ascription. In T. Stivers, & J. Sidnell ( Eds. ), The handbook of conversation analysis (pp. 103-130). Malden, MA: Wiley-Blackwell.

ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー

自由意志に関する実験

「自由意志」とは人間が自己の判断に対するコントロールを行うことができるという仮説。この「自由意志」に関する論争を巻き起こした実験は、1983年にまでさかのぼる。カリフォルニア大学サンフランシスコ校の生理学者、ベンジャミン・リベット(1916 – 2007)は、人間がある動作をしようとする「意識的な意思決定」以前に、「準備電位(Rediness Potential)」と呼ばれる無意識的な電気信号が立ち上がるのを、脳科学的実験により確認した。

実験の内容

○実験の被験者たちは「自分の好きな時に腕を曲げて下さい」と言われる。

○手首につけた電極で動きがあった時間を計測。

→A

○身体を使って運動する際、脳の「補足運動野」というところで電気的な変化が起きる。それを脳波計で測定。

→B

○さらに、被験者たちが「腕を曲げよう」と意識的に自覚した瞬間を特定する工夫を行う。

被験者たちの前に画面があり、そこでは点が円く回転している。彼らが「腕を曲げよう」と自覚した瞬間に点が画面のどこにあったかを報告することで、運動の意志を「自覚」した瞬間が特定できる。

→C

つまり、次の3つの時間(タイミング)を計測できる。

A.「腕を動かした」瞬間

B.腕を動かすための「脳活動」が起きた瞬間

C.腕を動かそうという「意志を自覚」した瞬間

この3つの時間を比較したところ、結果的に次のような順番になった。

B.脳活動→C.意志の自覚→A.腕の運動

結論

これは被験者たちが『腕を曲げよう』という意志を自覚するよりも前に脳活動が起きていたということになる。つまり、「脳活動という物理的な現象が〈原因〉であり、人間の意志が生じるのはその〈結果〉にすぎない」という解釈が成り立つ。

平均的に「動作」を始める約0.2秒前には、「意識的な決定」を表すシグナルが現れる。しかし、私たちの脳内では、「意識的な決定」を示す電気信号の約0.35秒前には、それを促す無意識的な「準備電位」が現れている。よって、「こうしよう」と意識的な決定をする約0.35秒前には、すでに脳により決断が下されていることになる。

ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー

| 脳と意識の時間ベンジャミン・リベット(下條信輔訳,岩波書店,2005年)Mind Time: The Temporal Factor In ConsciousnessBenjamin Libet,Harvard University Press, 2004 |  |

| 本書には、脳科学者である著者が発見した非常に興味深い実験事実が2つ引用されている。そしてこの事実そのものについて紹介することが、おそらく本書の説明としては最も適切であるように思われる。第一の事実は、人間はできごとが実際に生じた約0.5秒後になってはじめて、そのできごとを意識することができるということである。しかもそれを意識した際には、0.5秒前に生じたできごととして、意識の方で時間を補正して認識していることも示されている。さらに興味深いことに、日常的な訓練によって獲得された行為の場合には、被験者に刺激を与えて0.15秒後、つまり意識の生成に0.35秒ほど先立って、身体の応答が開始されるという。これは意識に先行してはたらく無意識の領域の存在を明確に示している。第二の事実はさらに衝撃的である。人間が自由意志に基づいて行為をおこなう場合に、自由意志を発動する約0.55秒前にすでに無意識のうちに、その神経活動が始まっているという事実である。そして0.2秒前に運動の意図を意識し、0.55秒経過した後で運動を開始するという。このことは被験者が意思決定したと感じるよりも0.35秒前に脳活動が始まることを意味している。つまり自由意志に基づく意思決定は、普通、「原因」と考えられるが、この事実は意思決定が「結果」でしかないことを示しているのである。著者はベンジャミン・リベット氏であり、彼の40年に及ぶ研究成果が本書にまとめられている。同氏の発見は、既に多くの類書で言及されてきたが、本書はリベット氏自身のことばで語られたものであり、日本語で読める最初の本でもある。しかも本書を翻訳された下條信輔氏は認知神経科学の第一線で活躍されている研究者である。非常に読みやすい日本語に訳出されており下條氏に対しても感謝したい。時間に関心を持つすべての研究者に薦めたい一冊である。このような意識の時間に関する研究は、本COEの協調行動グループにおいても取り上げてきたテーマである。人と人とがコミュニケーションをする場合に、意識に先立って無意識的な時間を共有してからコミュニケーションをはじめた方が、互いの心の状態を誤りなく伝えやすいと期待されるからである。 | |

ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー

浅見昇吾 「脳神経倫理と認識論的二元論―ハーバーマスの試みをめぐって―」

『医療・生命と倫理・社会』、第 9 号、2010 年、82-91 頁。

Dennet, Daniel C. Consciousness Expreined. Back Bay Books, 1991.(=『解

明される意識』山口泰司訳、青土社、1997 年。)

―――. Freedom Evolves. Penguin Books, 2003.(=『自由は進化する』山形

浩生訳、NTT 出版、2005 年。)

Dennet, Daniel C. & Kinsbourne, Marcel. “Time and the Observer: The

Where and When of Consciousness in the Brain.” Behavioral and Brain

Sciences 15-2 (1992): 183-247. Reprinted in The Nature of Consciousness.

Eds. Ned Block et al. A Bradford Books, 1997, pp.141-174.

居永正宏 「生きられる身体の二元性と両義性―『物質と記憶』と『知覚の現

象学』における身体の同一性と差異」『人間社会学研究集録』、大阪府立大学大

学院人間社会学研究科、第 6 号、2011 年、75-100 頁。

Keller, I. & Heckhausen, H. “Readiness Potentials Preceding Spontaneous

Motor Acts: Voluntary vs. Involuntary Control.” Electroencephalography

and Clinical Neurophysiology 76 (1990): 351-361.

河野哲也 『暴走する脳科学 哲学・倫理学からの批判的検討』、光文社新書、

2008 年。

近藤智彦 「脳神経科学からの自由意志論」『脳神経倫理学の展望』信原幸弘他

編、勁草書房、2008 年、229-254 頁。

Libet, B. “Unconscious Cerebral Initiative and the Role of Conscious Will in

Voluntary Action.” The Behavioral and Brain Sciences 8 (1985): 529-566.

―――. Mind Time. Harvard University Press, 2004.(=『マインド・タイム』

下條信輔訳、岩波書店、2005 年。)

Libet, B., et al. “Time of Conscious Intention to Act in Relation to Onset of

Cerebral Activity (Readiness-potential).” Brain 106 (1983): 623-642.

Mele, Alfred R. “Free Will: Theories, Analysis, and Data.” Does Conscious

Cause Behavior? Eds. Susan Pockett et al. The MIT Press, 2006,

pp.187-205.

ノーレットランダーシュ、トール 『ユーザーイリュージョン 意識という幻

想』柴田裕之訳、紀伊國屋書店、2002 年。

斎藤慶典 「「心-脳」問題と現象学」『思想』、第 1031 号、2010 年、36-69 頁。

ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー

神経生理学者ベンジャミン・リベットが切り込んだ「原罪」――ユダヤ教徒としての信念を貫く

2013年3月16日、玉川大学脳科学研究所主催の「第12回脳科学リテラシー部門研究会」で講演(実質は発表)してまいりました。

発表の内容は、ここ数十年にわたって世界的に大きな議論を呼んでいる、神経生理学者のB・リベットの実験結果の解釈をめぐるものでした。彼の実験から、「われわれの自由意志は、脳の活動の後から生じる」「脳の活動の後追いをして、自由意志が発現する」ということがわかったのですが、これが種々の分野の研究者の議論を呼び起こしました。

リベットの実験の正当性についての神経生理学者の専門的な議論は別としても、たとえば、次のような問題も浮かび上がってきます。かりに犯罪をおかしたとしても、「私は、自分の自由意志にもとづいて、犯行におよんだのではない」「脳が、勝手に、私を犯行に導いたのだ」「悪いのは、私ではなく、私の脳だ」などということが実証されれば、犯罪者は責任を免れることになるかもしれません。そうなると、現在の法律の体系は崩壊してしまう可能性があります。

私の発表に話を戻して、その結論を一言でいうと、次のようになります――リベットの実験結果の解釈の背後にあるのは、意外なことに、ユダヤ教信者として「宗教的倫理体系を護る」という、彼の信念である。

発表のごく一部を「キリスト新聞」(2013年4月27日付)に、簡単な形で書いておきましたから、ここで紹介します(クリックすれば新聞は拡大されます)。リベットはユダヤ教に傾倒していますが、彼による「ユダヤ教とキリスト教の神経生理学的な比較」は皆さんにも興味をもっていただけることでしょう。

キリスト教的な「情欲をいだいた眼差しで女/男を見るだけで罪になる」という考え方と、ユダヤ教的な「そういう眼差しで女/男を見るだけでは罪にはならない、欲望を実行にうつした時点で罪になる」という見解があるとすれば、皆さんはどちらに賛成するでしょう。潔癖な読者は前者に、現実的な読者は後者に賛成するのではないでしょうか? ちなみに、リベットは後者の立場です。私はユダヤ教徒ではありませんが、やはり、後者を支持します。

当日の発表内容は、本格的な学術論文としては、2013年9月に発行される日本宗教学会刊行の『宗教研究』(第377号/第87巻第2輯)に掲載されます。タイトルは「神経生理学とユダヤ教――決定と自由の狭間を生きたB・リベットの場合」。本格的な論文を読みたい方は、こちらをどうぞ! 神経生理学の知識がまったくなくても理解できます。なぜなら、論文の執筆者である私自身も、神経生理学の専門的な議論は理解できませんからね(笑)。

大学の図書館にも『宗教研究』は所蔵されています。抜刷を欲しい方は、星川まで秋学期に申し出てくだされば、無料で差し上げます! 学部の学生さんでも職員の方でもOKです。ただし、10人程度までしか余裕はありません。

ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー

★ ベンジャミン・リベット『マインド・タイム 脳と意識の時間』

- 作者: ベンジャミン・リベット,下條信輔

- 出版社/メーカー: 岩波書店

- 発売日: 2005/07/28

- メディア: 単行本

- 購入: 8人 クリック: 49回

- この商品を含むブログ (66件) を見る

伊藤計劃が幅広い人気を獲得した主な要因が、SFのF Fictionとしての充実度によることは言うまでもないが、その一方でS Scienceの視点から見たリアリティもまた彼の作品の魅力を形作る大きな要素の一つであった事は間違いないだろう。たとえば「伊藤計劃記録」にも一部が収められているブログ上の記述でもしばしば言及されているように、伊藤は同時代の科学書、とりわけ脳科学や意識、心に関する最新のそれを好んで読み、自己の作品の世界観を形作る手助けとしてきたことがよく知られている。

中でも、マイケル・S・ガザニガの脳倫理学(邦訳に「脳のなかの倫理―脳倫理学序説」)、ダニエル・デネットの意識の哲学(主な邦訳に「解明される意識」、「自由は進化する」など)と並び伊藤にとって特に重要であったと考えられるのが、今回紹介する脳科学者ベンジャミン・リベットの「マインド・タイム 脳と意識の時間」である。

本書の中で最も有名な議論は、「第4章 行為を促す意図」で展開される無意識にはじまる脳の活動とそれを意識するタイミングのずれに関する実験である。被験者は、時計盤に視点を合わせた状態で座らされ、好きなタイミングで手首を曲げるよう指示される。被験者は、「今、動こう」と意識した時間を時計針の位置と結びつけて記憶するよう指示されるが、一方で脳活動の始動を示す準備電位(RP)がいつ記録されたかがあわせて測定される。この実験の結果は、驚くべきものであった。通常想像されるのとは全く逆に、脳活動の始動(RP)は常にそれを自覚、意識するタイミング(「今、動こう」と被験者が決定した瞬間)よりも早かったのである。

この実験結果は、我々が自らの意思で決定したと信じていた事柄が、実際にはそれ以前に脳の無意識的過程においてすでに決定されていた可能性を示唆する。古くからSFでよく用いられるモチーフでもある「はたして自由意思は本当に存在するのか?」という問いが純粋な思弁的問いではなく、具体的な実験結果と結びついた問いとして再認識されることとなったのである。

本書の後半部分では、この実験上の結果がわれわれの自分自身の見方、「魂とは何か?」といった哲学上の問いにどういったインパクトを与え得るかについて、デカルトとの仮想対談といった大胆な形式も含めた、いくつかの仮説が展開される。それらの仮説が実際に正しいものであったかは、その後の検証作業を待つほかない。しかし、すでに研究が出尽くした分野ではなく、本格的な研究がはじまったばかりの分野であるがゆえに、そこにはさまざまな想像力を働かせる余地が生まれてくるともいえる。本書を紐解いてから伊藤の小説を読めば、それが本書の議論を受けたあるひとつのアクロバティックな仮説のように見えてくるのではないだろうか。私見では、伊藤の世界観は、こういった現実に進行中の研究と問題意識を共有していたからこそ、単なる妄想としてではなくある種のリアリティを持ったものとして多くの読者に受け入れられたように思われる。

なお、リベットの議論への導入と関連領域のまとめとしては、本書の訳者でもある下條信輔の「サブリミナル・マインド」、「サブリミナル・インパクト」を併読する事を薦めたい。

ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー

自由意志に対する研究

概要

グーグルで「意識 仮説」などと検索すると「受動意識仮説」の記事が大量に引っかかります。しかし、意識を単に受動的な現象と捉えるような見方は必ずしも意識研究の主流ではありません。

以下では意識研究の中でも「自由意志」に対する研究に絞り、主な研究や仮説を年代別にまとめます。

1960年代

ウォルター・ミシェル (Walter Mischel)「人間の意志決定に無意識的要因が関与することを示唆する実験的研究(Delay of gratification experiments showing unconscious influences on decision making)」

報酬を先延ばしする実験を通じて、意志決定における無意識的影響を示しました。

1980年代

ベンジャミン・リベット (Benjamin Libet) の実験

脳波計測により「準備電位」を発見、意識的な意志決定に先立って無意識的な脳活動が生じている証拠を実証しました。

現代の自由意志研究はすべてこの研究から始まったと言っても過言ではありません。大変重要で衝撃的な研究です。

デビッド・ロスキー (David M. Roske) 「意識の多重ドラフトモデル (Multiple Drafts model of consciousness)」

意識は一時的で並列的な「ドラフト」の集まりであり、意識内容は瞬間瞬間で「編集」され、再解釈される、というモデルを提唱しました。

この考え方は、意識が単一の同期したプロセスではなく、動的で分散された性質を持つことを示します。自由意志についても、意識化の並列処理から生じる一時的な産物として捉えられることになります。

1990年代

ダニエル・ウェグナー (Daniel Wegner) 「思考による行為モデル(Thought-Induced Constraint on Action)」

無意識が行為のきっかけを作り、意識的思考がそれに「制約」を加え、行為をある程度ガイドすることで、我々は自分の意志で行動したと「錯覚」する、としました。

2000年代

ダニエル・デネット (Daniel Dennett) 「随伴起源の自由(Concept of “Freedom Evolves” (Willusional free will arising from evolutionary processes))」

自由意志が進化の産物であり、意識的な認知プロセスからではなく、むしろ無意識的なプロセスから生じてきた、という独自の見解を示します。

自由意志は錯覚であるが、その錯覚自体が進化的に有利に働いた、とします。

マイケル・ガザニガ (Michael Gazzaniga) 「ヴェトー仮説(Veto hypothesis)」

意識と無意識の相互作用によって自由意志が形作られるというモデルを提案しました。

まず、無意識的な過程が潜在的な行為の選択肢を生成し、並列処理によって優先順位がつけられます。そして最も優先順位の高い選択肢が意識に顕在化します。

ここで、意識はこの選択肢を「承認する」か「ヴェトーを入れる」か決定できる、とします。ヴェトーを入れた場合、次に優先順位の高い選択肢が顕在化します。

そして最終的に承認した選択肢が、行為として実行されます。

つまり、無意識による「提案」に対し、意識が最終的な「許可/拒否」を行う、という構造です。

この仮説は脳分離症候群の研究などから導き出されました。

マイケル・コーエン(Michael S. Cohen)「大脳皮質-線状体-視床回路モデル(Cortico-basal ganglia-thalamic” neural circuit model)」

自由意志がどのように脳内の神経回路によって生成されるのかを説明しようとしました。

具体的には、

・大脳皮質:様々な行為選択肢が並列して表象される

・線状体:これらの選択肢を統合し、優先順位付けを行う

・視床:優先度の高い選択肢を大脳皮質にフィードバックし、意識化する

・大脳皮質:意識に上った選択肢に対して「承認/拒否」を下す

・承認された選択肢が、運動野を経て実行に移される

このモデルでは、自由意志を神経回路の動的なプロセスとしてとらえ、脳の各部位の相互作用に着目しました。無意識と意識の両方のプロセスが関与する自由意志の神経基板を提示しています。

チューン・スーン (Soon Chun) の機能的磁気共鳴画像診断(fMRI)実験

機能的磁気共鳴画像診断(fMRI)の研究により、意識的な決定に先立つ無意識的脳活動の存在を実証しました。リベットの実験結果の正しさを立証すると共に、さらに詳細な無意識的活動のタイミングと局在を明らかにしました。

さらに、この無意識的な活動パターンから、被験者が後に選択する行為を高い確率で予測できることも明らかにしました。

2010年代

デヴィッド・M・ローゼンタール (David M. Rosenthal) 「意識の高次思考理論(Higher-Order Thought” theory of consciousness)」

ある精神状態が意識的になるためには、その状態自体に加えて、その状態に対する「高次の思考」が必要だと考えました。

意識は何らかの内省的なプロセスが関与することで生じると考えます。

パトリック・ヘイウッド (Patrick Haggard)「ナラティブ統合モデル(Narrative Integration)」

脳内の複数のプロセスの出力を意識が統合することで意志決定が形作られるとしました。

具体的には、

・行為選択に関わる様々な脳内プロセス(運動準備、注意、記憶、価値判断、等々)が並列して進行する

・これらのプロセスから出力された断片的な情報が集積される

・意識は、これらの情報の断片を時系列的に統合し、ある種の「ナラティブ」を構築する

・この主観的なナラティブが、意識的な意志決定の体験となる

すなわち、意識下の複数のプロセスの出力が、意識によって一つの物語(ナラティブ)にまとめ上げられることで、意志決定の一貫した体験が生じるとします。

このモデルは、脳損傷患者の症例などから導き出されました。意志決定は単一の同期したプロセスによるのではなく、分散した情報源の統合によって形作られる動的なプロセスである、と考えます。

ジョン・マーティン・フィッシャー (John Martin Fischer)「直面性(Concept of “Modest Libertarianism” and “Actual-Sequence Incompatibilist” view)」

自由意志と決定論の両立可能性について、独自の解釈を行いました。

行為者が複数の選択肢に「直面」し、それに情報が適切に与えられ、かつそれについて熟考できるとき、制限された意味での自由意志が生まれる、としています。

まとめ

「意識によるトップダウン指令」という自由意志の形は、リベットの実験によって否定された。これが現代自由意志研究の幕開けである。

無意識による「提案」がまず先に起こる。

意識は無意識の「提案」に対して、「承認/修正/否定」などのフィードバックを行う。

この無意識と意識の動的な相互作用が、意志決定を形作る。

このような考えが主流の見解として共通すると考えられる。

意識と無意識がどの程度関与するか、相互作用の詳細など、研究によって見解の違いはある。

ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー

主要な意識のモデル・仮説・理論

方針

我々の意識を説明するモデルはたくさんありますが、大きく分けて以下の三つのカテゴリーに分類できるのではないかと考えます。

- 意識の機能的な役割に対する仮説

意識がどのような役割を持つのか、その機能面から説明する仮説やモデルです。これには意識が生存や適応にどう寄与するのか、意識が情報処理や意思決定、社会的相互作用にどのように関与しているのかといった観点が含まれます。このカテゴリの仮説たちはおそらく互いに排他的ではなく、様々なモデルが相補的に併存する可能性があります。 - 意識がどのようなメカニズムで発生するのかを説明する仮説

脳内において意識がどのように(How)発生するのか、そのメカニズムについての仮説やモデルです。主に神経科学的な知見が重視され、特定の神経活動や脳内のネットワークダイナミクス、情報統合のプロセスが意識を生じさせるメカニズムとして提案されます。人工知能の意識の生成モデルのようなものもここに入ります。 - 意識のハードプロブレムに答える仮説

神経細胞の発火という物理的プロセスから、なぜ意識現象のような主観的な体験が生じるのか、その根源的な理由を説明する仮説やモデルです。これは「意識のハードプロブレム」を解明しようとする試みであり、意識の本質やその存在の根底にある原理を探求します。ここでは物理学や哲学の知見も取り入れられることが多いです。

上記分類に従って、以下に主要な意識に対するモデル・仮説・理論をまとめます。

※あくまで筆者の独断による分類分けです。

※専門家ではないので記載の正確性については保証しかねます。

- 意識の機能的役割に対する仮説:

1.1 認知的機能

・グローバル・ワークスペース理論(Global Workspace Theory):バーナード・バールス

・高次認知監視理論(Higher-Order Cognition Monitoring Theory):デイビッド・アームストロング

・メタ認知理論(Metacognition Theory):ジョン・フレイベル、ティム・シャルド

・ワーキングメモリと注意の統合理論(Integrated Theory of Working Memory and Attention):アラン・バッデリー

1.2 意思決定と制御

・意思決定仮説(Decision-Making Hypothesis):ダニエル・カーネマン、アモス・トベルスキー、アントニオ・ダマシオ

・自己制御とフィードバックループ(Self-Control and Feedback Loop):ロイ・バウマイスター、ウォルター・ミシェル

・バイアスと意思決定の二重過程理論(Dual Process Theory of Bias and Decision Making):ダニエル・カーネマン、アモス・トベルスキー

1.3 注意と情報処理

・注意の制御仮説(Attention Control Hypothesis):マイケル・ポズナー

・注意付けの枠組み(Framework of Attentional Set):マイケル・ゲイザー、ラファエル・アラヴァ

1.4 社会的・進化的役割

・適応的意識仮説(Adaptive Consciousness Hypothesis): リチャード・ドーキンス(?)

・社会的相互作用仮説(Social Interaction Hypothesis):ニコラス・ハンフリー

1.5 意識を受動的な現象とする見方

・随伴現象説(Epiphenomenalism):トーマス・ヘンリー・ハクスリー

・反射理論(Reflex Theory):ダニエル・デネット

・受動意識仮説:前野隆司

1.6 その他

・自由エネルギー原理(Free Energy Principle):カール・フリストン

・情報統合理論(Information Integration Theory):ジュリオ・トノーニ

・報告仮説(Reporting Hypothesis):ピーター・カーター、ニコラス・ハンフリー

- 意識がどのようなメカニズムで発生するのかを説明する仮説:

2.1 統合と情報処理

・グローバル・ワークスペース理論(Global Workspace Theory):バーナード・バールス

・統合情報理論(Integrated Information Theory):ジュリオ・トノーニ

・動的コア仮説(Dynamic Core Hypothesis):ジェラルド・エデルマン、ジュリオ・トノーニ

2.2 予測と符号化

・予測符号化理論(Predictive Coding Theory):カール・フリストン

・自由エネルギー原理(Free Energy Principle):カール・フリストン

2.3 注意と意識

・注意スキーマ理論(Attention Schema Theory):マイケル・グラツァーノ

2.4 表象と再帰

・高次表象理論(Higher-Order Representation Theory):デイヴィッド・ローゼンソン

・プレ表象主体理論(Pre-representational Subject Theory):イングリッド・ニューボード

・多重ドラフト理論(Multiple Drafts Theory):ダニエル・デネット

・再帰的ループモデル(Recursive Loop Model):カール・フリストン

・再帰的活性化モデル(Recursive Activation Model):ビクター・ラムチャンドラン

2.5 その他

・統合的自己モデル(Integrated Self Model): トーマス・メッツィンガー

・集合された一時体験理論(Assembled Momentary Experience Theory):ラファエル・アラヴァ

- 意識のハードプロブレムに答える仮説:

3.1 基本特性と存在論

・汎心論(Panpsychism):ガレン・ストローソン、フィリップ・ゴフ

3.2 量子論と物理学

・Orchestrated objective reduction:ロジャー・ペンローズ、スチュアート・ハメロフ

3.3 情報と意識

・情報二重相理論(Information Dual-Aspect Theory):デイヴィッド・チャーマーズ、ジュリオ・トノーニ

・意識の基本特性仮説(Consciousness as a Fundamental Property Hypothesis):マックス・テグマーク

ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー

意識の生成メカニズムに対する仮説:物質と意識を統合する(1/2)

概要

意識の生成メカニズムについては、多くのモデルが提示されている。しかし現在のところ「そのモデルが正しいとしよう。では、なぜそのモデルのような状態から、意識体験が生成されなければならないのか?」という問いに明確な答えを与えているモデルは存在していないといっていい。これは、「意識のハードプロブレム」として知られるものであり、物理的な脳の状態から主観的な意識体験がどのように生まれるのかを説明することは非常に困難であるとされている。

本稿では、量子論的な素過程から意識現象に至る一連の過程を包括的に示すことで、二元論を乗り越え、世界を一元論的視座で統一する。それにより、「なぜ神経細胞の発火のような物理的プロセスから、意識体験のような主観的現象が生じるのか?」という、上記「意識のハードプロブレム」に対する一つの明確な回答を提示する。

以下に簡潔に内容をまとめる。

量子現象がミクロの基盤にあり、それがデコヒーレンスを介してマクロに現れる

この量子系→マクロ系への写像過程そのものが、情報生成とクオリア発生を伴う

クオリア生成と情報生成は等価な現象である(このアイデアが本論の核心である)

脳内の神経ネットワークは、このような情報=クオリア発生プロセスの巨大な集積システムである

無数の脳内クオリアの中から、選ばれた一部のクオリアが一つの場に統合されることで、意識体験が生じる

目次

概要

- 意識体験の構成要素

1.1 仏陀の悟りとデカルトの内省

1.2 神経科学の示す答え

1.3 意識とクオリア

1.4 物理世界に対する意識の因果的作用 - クオリアと情報の等価性

2.1 「情報」の根源

2.2 「観測」とはなにか

3.3 「観測」を成立させる必然的要請としてのクオリア - 意識体験の構成要素

1.1 仏陀の悟りとデカルトの内省

いまから約2500年前、インドのブッダガヤを流れるガンジス川の支流、ネーランジャナー川のほとりで、一人の壮年がある瞑想をしていました。名はゴータマ・シッダールタ、後の仏陀です。彼は自分の内側に現れる主観的な体験をあるがままに見つめ、その本質をとらえようとしました。

そして彼は悟りました。「私」は様々な意識の断片によって構成されているが、それを眺める中心的な「私」など存在していない。あるのはそれぞれの意識断片の繋がりだけだ。

この悟りは後に「諸法無我」と呼ばれることとなり、彼が起こした仏教という宗教の中心概念となりました。

時は流れ、17世紀のヨーロッパはフランスに、ある哲学者がおりました。

名をルネ・デカルトといい、年は41歳でした。

彼は暖炉の傍のイスに一日中腰掛けながら、自分を含めたこの世界のあらゆる物事を疑っていくという、方法的懐疑という思索を行いました。その結果、この世界のあらゆる物事が偽物だったとしても、それを疑う自分の思考だけは疑えないものとして残る、と結論し、「我考える、故に我有り」という命題を掲げました。

彼は、あらゆる意識的経験に先立って存在する「私」という実体をそこにみたのです。

仏陀とデカルト、それぞれの考えは「私」という存在に対するふたつの異なった見解を示しています。

仏陀は「中心的な自我は存在しない。あるのは諸々の意識断片だけである」と言い、デカルトは「あらゆる意識断片が偽物だったとしても、それを眺める中心的自我だけは疑えないものとして残る」と考えます。

さて、どちらの見解が正しいのでしょうか。

1.2 神経科学の示す答え

「分離脳」という状態があります。

重度のてんかん患者に対して、まれに右脳と左脳を繋ぐ脳梁を切断する、という施術が行われることがあるのですが、この右脳と左脳が分離された状態の被験者に対して、1960年代にロジャー・スペリーとその同僚達は一連の実験を行いました。

たとえば、被験者の左目に「ナット」という単語をみせ、同時に左手で机に置いてある様々なものの中から手だけをつかってナットを探し出してもらいます。すると、被験者はナットを左手で探し出すことはできるのですが、左目に何という単語が表示されたのか、口で説明できないのです。

これは、左目は右脳と接続しているため、言語を司る左脳の機能を用いることができなかったためだと考えられます。

このことは何を意味しているでしょうか?

脳梁が切断されると、左右の半球間の情報伝達が完全に遮断されます。その結果、脳の左右の半球がそれぞれ独立した意志判断を行うようになったのです。脳の分離により、意識体験が分離した、とも理解できます。

スペリーはこの業績により、ノーベル医学賞を受賞しました。

この研究は、意識がデカルト的な単一の自我によって支配されているのではなく、脳の異なる部位がそれぞれ独立した意識的な処理を行っているということを強く示唆しています。

現代の神経科学の知見では、脳が領域ごとにそれぞれ異なった意識的機能を持つことが知られています。

このことは、デカルトの考えよりも、むしろ仏陀の考えが正しいということを示唆します。

意識は単一の自我によって統合されているのではなく、様々な意識断片が複雑に相互作用することで生成されるのです。

その意識断片は、現代では「クオリア」と呼ばれています。

1.3 意識とクオリア

「クオリア」とはなんでしょうか?

それは、私たちが普段当たり前に、あまりに当たり前に感じている主観的な意識体験のことを指します。

例えば、赤い色のリンゴを見たときの「赤」という感覚、キンモクセイの香りを嗅いだときの「いい匂い」、鍵盤のC4のキーを叩いたときの「ド」という音感、これらはクオリアの一例です。

クオリアには二つの重要な特徴があります。

一つ目は、それが私秘的であり、他者には直接伝達することができない体験であること。例えば、あなたが感じる「赤」は他の人が感じる「赤」と同じかどうかを確認することはできません。

そして二つ目は、意識体験とクオリアが常に伴走していることです。どのような意識体験も、必ずクオリアを伴います。

特に二つ目の観点から、意識とは「クオリアが統合された場」ではないかと考えられています。つまり、私たちが経験する一つ一つの意識断片、クオリアが、何らかの原理に従ってひとつの意識的な体験の場に統合されていると捉えられるのです。

仏陀が悟った「諸法無我」の見解は、意識が単一の自我によって支配されるのではなく、様々な意識断片(クオリア)によって構成されるというものです。現代の神経科学の知見は、これを支持しています。すなわち、意識は脳内の多様な神経活動とそれに対応するクオリアの統合によって成り立っていると考えられます。

意識はクオリアの集まりによってできているのです。

1.4 物理世界に対する意識の因果的作用

さて、クオリアや意識は一般に、脳内の神経活動に付随して生じる現象であると考えられています。すなわち、「物理世界」→「クオリアや意識」という方向では、明らかに因果関係をもつと考えられています。

では、逆方向の因果、すなわち「クオリアや意識」→「物質世界」という方向の因果的作用はどうでしょうか?

この観点は、「現象報告のパラドックス」という問題として知られています。

現象報告のパラドックスでは、例えば私が「赤」というクオリアを経験したとき、私は「私は『赤』というクオリアを経験している」と報告可能であることを重視します。これは明らかに、意識体験の内容が口や声帯といった物理的身体の運動に介入していることの顕著な例と捉えられます。

そもそも、私たちが日常的に発している「今日は暑いね」とか「痛っ」とか「この曲はよい曲だ」などの発言は、すべて自身の主観的意識体験の内容を語っているのであり、現象報告に類するものです。

そのように考えると、「クオリアや意識」→「物質世界」という方向の因果的作用についても、明らかであると考えられます。

さらに、「プラセボ効果」も意識の因果的作用を示す重要な例です。プラセボ(偽薬)を本物の薬だと思い込むことで、実際に症状が改善するという現象は、意識的な信念や期待が脳内の神経活動を変化させ、実際の生理的な作用を生みだしていることを示します。これは意識が物質的身体に因果的影響を及ぼすことを示唆する好例でしょう。

以上のことから言えるのは、クオリアや意識体験、そして物理世界とを統合的に記述するなんらかの視座が存在する可能性が高い、ということです。そうでなければ、両者がお互いに因果的作用を及ぼし合うことの説明がつきません。

我々は「心」と「物質的な身体」を別々のものとして捉えがちですが、そのような見方を越えて、一元論的な見方で両者を統一的に眺めることが、クオリアや意識の本質を探る上では必要不可欠であることがうかがえます。

次章では、「情報」という観点から、クオリアと物理世界とを統合するひとつの視点を提案したいと思います。

- クオリアと情報の等価性

2.1 「情報」の根源

「情報」とはなんでしょうか。

情報理論によれば、情報とはある事象が起こる確率(の逆数)の対数で定義されます。

例えばサイコロを振って、3の目が出たとしましょう。

このとき、3の目が出る確率は6分の1です。よって情報量は対数の底として2を選んだ場合、約2.6となります。

事象が起こる確率が小さいほど、情報量は大きくなります。これは直感的にも理解できます。道端を歩いていて犬に出くわしたとしてもたいした驚きはありませんが、キリンに出くわしたとしたらびっくりするでしょう。サイコロを振って3の目がでたとしても普通のことですが、3の目が10回連続で出たとしたら、その情報量は非常に大きくなるのです。

さて、情報が確率と深い関係のある概念であることがわかりました。

では、この「確率」とやらは、いったいどこからやってきたのでしょうか?

マクロの古典系においては、自然現象は決定論的に振る舞うと考えられます。サイコロを振って3の目が出る、という事象は、一見確率的な現象ですが、古典物理として考えるなら、サイコロを振る手の運動、サイコロの運動、机に跳ね返った時の運動量のやりとり、等々を計算することで、サイコロが手から離れた時点で何の目が出るかを厳密に計算することができることになります。それは最早確率事象ではありません。

一方、「確率」というものが自然界の基本的な要請として現れるような系があります。それは量子系です。

ミクロの量子状態においては、諸状態は確率的に重なり合わさっており、その状態は決定論的に記述することができません。ミクロの物理では、すべては確率に従うのが「普通」なのです。

では、ミクロの物理においては確率に従うのが普通であるにもかかわらず、マクロの物理において自然界が決定論的に振る舞うのはどうしてでしょうか?

それは、ミクロにある無数の量子状態がマクロの視点で見ると「平均化」されて、個々の純粋な確率的振る舞いが相殺されてしまうからです。このような状態を「混合状態」と呼びます。

サイコロのようなケースも、もちろん混合状態であると考えられます。サイコロを構成するミクロの素粒子がもつ純粋な確率的状態は、マクロでみると平均化されて決定論的な振る舞いとなるのです。

しかし、その確率的振る舞いの根拠がもとをたどればミクロの量子状態にあることに変わりはありません。

この世界における「確率」とは、ミクロの量子系にその由来があるのです。

そして重要なのは、「確率」と「情報」の繋がりです。「情報」は、確率的事象のうち、ある事象が「選ばれる」ことで生じる、ということが先の例で明らかでしょう。「確率」の根拠が量子的重ね合わせにあるのであれば、その重ね合わせ状態のうち、ある状態が「選択」されることが「情報」の根拠となるはずです。

そのような「選択」過程は、一般には「観測」と呼ばれています。

2.2 「観測」とはなにか

確率的に重なりあった量子状態のうち、ある状態が「選択」されることを「観測」と呼ぶのでした。

では、これをもう少し掘り下げて見ましょう。そもそも何らかの状態が「選択」される、とは、物理的にどういう過程なのでしょうか?

ここに、二つの粒子AとBからなる系を考えます。それぞれの粒子はスピン上向きと下向きの二つの状態をとると仮定し、それぞれの状態は量子的な重なり合い状態にあるとします。そして、ここが重要なのですが、粒子Aが上と下、どちらかの状態をとった場合、それに対応して粒子Bの状態が定まるとします。このような状態を「量子もつれ」と呼び、二粒子からなる単純な粒子もつれ系のことを「ベル状態」とも呼びます。

さて、粒子Aの状態は本来「上」と「下」で重なりあっており、定まりません。しかし、粒子Bが粒子Aと量子もつれ状態にあるとき、粒子Bからしたら、自分の状態が「上」か「下」かによって、粒子Aの状態が定まることになります。すなわち、粒子Aの状態が「選択」されるということです。

これが「観測」の最も単純なケースです。粒子Bは、粒子Aの状態を「観測」したのです。

一般に観測とは、被観測者(A系)と観測者(B系)の間で、なんらかの情報の受け渡しが行われる過程と定義できます。A系の状態に応じてB系の状態が定まるとき、そこに情報の伝達が起こっていると解釈できます。よって、それは観測過程と呼べるのです。

さて、ここまではAとBの2粒子からなる系を考えましたが、ここにA-Bから離れたところにいる粒子Cを仮定します。

粒子Cは粒子AともBとも量子もつれ状態になっておらず、よってそこに情報の伝達は起こりません。

このとき、粒子Aが「上」と「下」のどちらの状態であるかは、粒子Cに「とって」はわかりません。ただわからない、というだけでなく、量子論的にはその状態は「定まらない」のです。

つまり、「観測」という過程は粒子A-Bの間だけで通じる閉じた過程であり、粒子Cは蚊帳の外だということです。粒子Aの状態は粒子Bに「とって」のみ定まり、粒子Cに「とって」は定まりません。

これは何を意味しているでしょうか?

たとえばこの状況を俯瞰して眺める神のような視点があるとして、神はAの状態を知ることができるのか? それとも神にとってAは重ね合わせ状態にあるのか?

答えは、神のような視点は想定不可能である、ということです。

ここに客観は成立しません。あるのはA-B系に「とって」の状態であり、Cに「とって」の状態だけです。

このことは、粒子AとBに「とって」のみ通じる、私秘的な情報の伝達が起こっていることを示します。

では、そのような「私秘的な情報の伝達」は、どのように担保されるのでしょうか?

3.3 「観測」を成立させる必然的要請としてのクオリア

前節では、「観測」を成立させるためには「私秘的な情報の伝達」というものが必要であることを示しました。

そしてこの節が本稿の核心部分です。「私秘的な情報の伝達」がいったい何によって担保されているのか、という事を考察します。

まず、「私秘的な情報の伝達」というものが成立するためには何が必要か、ということを考えてみたいと思います。それは、

私秘的であり、因果的に離れた他の系には直接伝達できない何らかの情報の形

それが伝達される仕組み

であると言えるでしょう。

仕組みについては量子もつれというメカニズムがあるのでとりあえず置いておいて、一つ目に注目してみます。この記述はどこかで見覚えがないでしょうか?

ここで、「クオリア」の性質について1.3節の記述を振り返ってみます。以下のように書いたのでした。

クオリアには二つの重要な特徴があります。

一つ目は、それが私秘的であり、他者には直接伝達することができない体験であること。例えば、あなたが感じる「赤」は他の人が感じる「赤」と同じかどうかを確認することはできません。

そして二つ目は、意識体験とクオリアが常に伴走していることです。どのような意識体験も、必ずクオリアを伴います。

1.3節より

なんということでしょう。クオリアの一つ目の性質は、まさに「私秘的な情報伝達」に要請される性質そのままではないですか!!!

ここに、一つの大胆な仮説を提示したいと思います。すなわち、

仮説:「観測による私秘的な情報の伝達」は「クオリア」という形で行われる

すなわち、クオリアの生成と情報の生成は等価である、ということです。

目次

- 原始クオリア

3.1 最も単純なクオリア

3.2 情報ネットワークとクオリアの複雑化 - 脳という巨大観測装置

4.1 「構造化された」デコヒーレンス

4.2 最も複雑な観測装置 - 意識という場

5.1 無意識を構成するもの

5.2 意識という場

まとめ - 原始クオリア

3.1 最も単純なクオリア

前章の最後では、「観測による私秘的な情報伝達」を担保するものとして「クオリア」を考え、「クオリアの生成と情報の生成は等価である」という大胆なアイデアを提示しました。本章以降では、そのアイデアの可能性を探っていきたいと思います。

まずは最も単純なケースで考えましょう。2.2 節と同様、ベル状態にある粒子のペアを考えてみます。

ここに、粒子AとBの間で伝達される「私秘的な情報」は、スピン上向きか下向きかの2状態を表す情報であり、1ビットの情報量をもつと考えられます。

この1ビットの最も単純な「私秘的な情報」、すなわちクオリアを、「原始クオリア」と名づけることにします。なぜ「クオリア原子」等ではないのかというと、次節で述べるようにそれがより高次の感覚体験へと「進化」していくと考えられるからです。

では、「原始クオリア」とはどのような体験でしょうか?

それは「ある/ない」「オン/オフ」「全/無」のように形容されるような体験であり、視覚、聴覚、味覚、等々あらゆる感覚に分化していないような原始的な感覚だと考えられます。

我々が感じているクオリアはみな様々な感覚に分化しており複雑なので、そのような原始クオリアを直接体験することはできないと考えられます。しかし、もしかしたら光を感じ取って進む単細胞生物のような単純な情報処理を行う生物においては、この原始クオリアに近いものが生じているかもしれません(繰り返しますが、クオリアの生成と情報の生成を等価とみなしているので、このような原始的な生物にもクオリアは生じていると考えます)。

では、この最も原始的な体験、「原始クオリア」から、いかにしてより高次の「赤い」とか「ドの音」のような感覚が生じてくるのでしょうか。

3.2 情報ネットワークとクオリアの複雑化

前節では1ビットの情報を現す「原始クオリア」というものを考えました。これは理論的に考えられる最も単純なクオリアであり、いわばあらゆるクオリアの「始祖」ともいえる感覚体験です。

では、この「原始クオリア」は、いかにしてより高次のクオリアへと「進化」していくのでしょうか。

それを考えるキーとなるのが、「情報のネットワーク」です。

次のようなネットワークを考えてみましょう。粒子Aと粒子Bがあり、それぞれの状態の「積」によってその状態を変化させるような粒子C、D、Eがあるとします。

このとき、粒子A~E系は一つの系を形成しており、その内部で情報を共有します。

この系が現すことのできる情報を考えます。粒子A、Bのとりえる2×2の状態に対して、粒子C、D、Eがそれぞれ2×2×2の状態をとることができるので、情報量は3ビットとなるでしょう。

すなわち、この系が現すことのできる情報は、1ビットの情報を現す原始クオリアよりも、より複雑化すると考えられます。

原始クオリアが「ある/ない」の2値的な体験しか現すことが出来なかったのに対して、3ビットのクオリアは「ある/中くらいある/ない」くらいの表現が可能かもしれません。

このようにして、情報、すなわち観測行為をネットワークで紡いでいくことで、その系が現すことのできる情報はより複雑化します。同時に、その系に生じるクオリアは、より複雑な感覚を現すことができるようになると考えられます。

さて、脳内では神経細胞が複雑なネットワークを形成していると理解されていますが、その様子はまさに上記の「情報のネットワーク」そのものであると考えられます。

脳内において「赤」や「ドの音」のような複雑なクオリアが生成していることも、上記の考えでなんとなく理解できそうに思えてこないでしょうか。

次章では、脳という器官が具体的に何を行っているかについてより掘り下げて分析し、物理世界と意識の世界を橋渡しする概念を提示したいと思います。

- 脳という巨大観測装置

4.1 「構造化された」デコヒーレンス

脳は膨大な数の神経細胞からなる複雑なネットワークシステムです。

前章では情報のネットワークが複雑なクオリアを作る様子を概観しました。脳が複雑な情報ネットワークであるならば、そこに複雑なクオリアが生じることも、自然と理解できます。

一方で、脳はマクロな構造物であり、そこを支配しているのは古典系の物理であると考えられます。3章ではミクロの量子系を想定してクオリアの複雑化メカニズムを考えましたが、これを脳という器官に適応して考えるには、ミクロの量子系からマクロの古典系への橋渡しの概念が必要になります。

本章ではそれについて考えていくことにします。

さて、2.1節ではミクロの量子系が平均化され、「混合状態」となることで古典系が現れ出る、という描像を示しました。このことをもう少し掘り下げて考えてみましょう。

ここで、有名な思考実験に登場してもらいましょう。「シュレーディンガーの猫」です。

あまりにも有名な思考実験なので詳細は省きますが、箱の中で「生きている」/「死んでいる」状態が重なりあった猫、という状況は、現実的には今のところ再現できていません。猫のような動物はマクロ系であり、量子的状態を保つことは困難なのです(なおクマムシを量子もつれ状態にできたという研究があるそうです)。

では現実的にはどうなるかというと、放射線源の中の原子のような量子系の状態は環境との相互作用によって情報が散逸し、平均化されることで、マクロにおいては量子状態が「壊れ」て、古典化されます。よって、箱の中の猫はもはや重ね合わせ状態などではなく、「生きている」/「死んでいる」のどちらかの状態に「確定」します。観測者が箱を開けるまでもなく、結果はそこにあるのです。

このような量子状態の「壊れ」を、「量子デコヒーレンス」といいます。

量子デコヒーレンスという現象についてもう少し考えてみましょう。

量子デコヒーレンスは、量子系が環境との相互作用によって情報が散逸し、平均化される現象であると書きました。では、この「情報の散逸」が何を意味するかというと、それはたとえば、環境中に無数に存在する気体分子などとの相互作用です。言い換えれば、量子系は無数の気体分子たちに無数に「観測」され、その量子状態を少しずつ「切り取られ」て、マクロにおいては「壊れて」しまう、とも理解できます。

さて、「無数の小さな観測」という概念で量子デコヒーレンスという現象を解釈しましたが、この量子デコヒーレンスという現象は、気体分子との相互作用のように、一般的にはランダムな相互作用で起こるものと考えられます。

しかし一方で、前章のように無数の「観測」をネットワークで紡ぐ、という考えもあります。そのようにネットワークで紡がれた無数の「観測」、すなわち情報の伝達は、ミクロ系からマクロ系への一種の橋渡し器官として振る舞うとも考えられます。

デコヒーレンスという現象は、統計的平均化によってミクロ系をマクロ系に変換する現象であり、一種の「ミクロからマクロへの写像」です。これを上記のようにネットワークで「構造化」することにより、「構造化されたデコヒーレンス」という考えが浮上してくるのではないかと考えます。

構造化されたミクロからマクロへの写像、これを行っているのが、まさに我々の脳ではないでしょうか?

4.2 最も複雑な観測装置

前節では、「構造化されたデコヒーレンス」という概念を提示し、脳とはまさにそれを行う器官なのではないか、という仮説を考えました。

それが正しいとするなら、脳とは膨大な数の「観測」の連続により、量子的なスケールからマクロな古典世界のスケールへと繋ぐ一種の巨大な写像装置である、とも考えられると思います。まさに自然界で最も複雑な観測装置、とも呼べるでしょう。

もちろん、この描像が正しいかどうかを判断するためには、脳の神経細胞網が行う具体的な物理的プロセスについて詳細に語る必要があるのですが、それはここでは難しい問題です。脳は極めて複雑な系であり、ミクロとマクロの橋渡しとなるメカニズムの解明には多くの課題が残されています。

ただし、いくつかの手がかりは存在します。例えば、神経細胞のネットワーク構造や、シナプス伝達における量子力学的効果の可能性など、デコヒーレンスにおける「構造化」の実体に迫る研究アプローチが考えられます。また、近年進展の著しい量子計算や量子情報の分野から、構造とデコヒーレンスの関係に関する新たな示唆が得られる可能性もあります。

本章で提案した「構造化デコヒーレンス」という概念は、ミクロの量子論とマクロの古典力学を架橋する新しいアプローチとなる可能性を秘めています。今後、様々な実験的・理論的アプロー チを通じて、この概念の具体的な解明が進めばよいなと思います(このへんの文章はClaudeに作ってもらいました)。

次章では、これまでの議論の内容を踏まえつつ、脳内に生じていると考えられる無数のクオリア群から我々の「意識」が創出されるプロセスについて考えてみたいと思います。

- 意識という場

5.1 無意識を構成するもの

前章までの議論により、脳が「構造化されたデコヒーレンス」によってミクロの量子系をマクロに写像している、という描像が浮かび上がりました。

このプロセスは無数の「観測」がネットワークとして紡がれることで、マクロの全体として、より複雑な像を形成する過程と捉えられます。すなわち、そこには無数のクオリアが生じていると考えられます。

そのような無数のクオリアは、おそらくすべてが意識に上がるわけではないでしょう。むしろ、大部分のクオリアは、その場で独立に生じては消える運命にあるのではないでしょうか。

そのような膨大なクオリア群が形成するものが、我々の無意識である、という見方もできると思います。

無意識は意識に上らずその場で生成消滅する無数のクオリア群で構成されており、その中から選ばれた一部のクオリアがある一つの場に統合されることで意識が生じている。

そのような描像が、浮かび上がってきます。

5.2 意識という場

仏陀の話に戻ります。

仏陀は瞑想により自分の内面に生じる数々の意識断片を観察し、そこに中心的実体が存在しないことを見いだしたのでした。

そのような意識断片は、現在では「クオリア」と呼ばれています。「私」という意識は、無数のクオリア群の連結によって作られた、見かけ上のものなのです。

これまでの考察により、意識現象と物質的事象を統合的に解釈するひとつの描像が浮かび上がってきました。

その中核をなすのが、情報とクオリアの同一性、というアイデアです。情報は客観的な物理法則に従いながらも、同時にクオリアという私的で主観的な側面を常に伴っているのです。物理と観念はまさにこの二側面として表れているに過ぎません。

そしてこの情報=クオリアの流れが、脳内の神経活動において量子から古典への巨大な写像過程となって現れています。無数の観測行為の集積により、ミクロの量子レベルからマクロな古典的なパターンが現出してくるのです。

この量子から古典への写像の過程で、無数のクオリアが生成されます。さらにそれらの中から、ある種の構造化を経て、より高次の統合されたクオリアの場が現れてくる。それこそが私たちの意識体験なのだと考えられます。

つまり、意識は物理的な基盤に根ざしつつ、同時に情報の主観的な側面としてのクオリア性を備えた存在と捉えられます。観念としての意識は物質的実在から生まれ出ながらも、それ自体が新たな実在性を有しているのです。

このように物理と観念の二元性を乗り越え、それらを情報とクオリアの二側面として統合的に捉えることで、包括的な形而上学が展望できるのではないでしょうか。

まとめ

意識体験の構成要素はクオリアである。

この世界のあらゆる「情報」は元をたどれば量子系における状態の確定に根源がある。

「観測」とは系Aと系Bの間の私秘的な情報の受け渡しである。

私秘的な情報の受け渡しはクオリアという形によって担保される。

よってクオリアの存在は「情報」を成立させる必然的要請である。

クオリアと情報は等価である。あらゆる情報は私秘的なクオリアという意識体験を伴う。

最も単純なクオリアは1ビットの情報を現す原始クオリアである。

情報の受け渡し=観測行為をネットワークとして紡ぐことで、そこに表現できる情報はより複雑になる。応じて、生成されるクオリアもまた複雑化する。

脳の神経細胞ネットワークは無数の「観測行為」が連結した複雑系である。

脳は神経細胞ネットワークによる無数の「観測」によってミクロの量子系がもつ情報をマクロに写像する、一種の構造化されたデコヒーレンスを行うシステムである。

その際に脳内では無数のクオリアが生まれる。

この無数のクオリアの総体が無意識を形成する。

無意識を形成するクオリアのうち、選ばれた一部のクオリアは、情報的に統合された一つの場を形成する。

そのような場が、我々の意識体験である。

ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー

デジタル物理学

提唱者:エドワード・フレドキン、コンラッド・ツーセ

デジタル物理学は、宇宙の基本的な構造が情報の処理や計算によって成り立っているとする理論です。物理的現象を情報の変換として理解します。

【共通点】

物理的実在を情報として捉える点。

【違い】

デジタル物理学は、主に計算やアルゴリズムの観点から宇宙を説明し、クオリアや観測の私秘性に直接言及することは少ない。

ホログラフィック原理

提唱者:ヘーラルト・トホーフト、レオナルド・サスキンド

ホログラフィック原理は、宇宙の情報が境界面に符号化されており、3次元の物理的現象が2次元の情報として記述できるという理論です。特にブラックホールの物理学で重要な役割を果たします。

【共通点】

宇宙の情報構造を重視する点。

【違い】

ホログラフィック原理は、クオリアや観測の私秘性を扱わず、物理的情報の空間的構造に焦点を当てる。

統一量子場理論

統一量子場理論は、すべての物質と力を量子場として統一的に説明する理論です。これにより、物理的現象を一元的に理解しようとします。

【共通点】

量子状態の観測と選択が情報を生成する根拠とする点。

【違い】

統一量子場理論は主に物理的現象の統一理論であり、意識やクオリアの問題を扱うことはない。

統合情報理論

提唱者:ジュリオ・トノーニ

統合情報理論は、意識を情報の統合度として説明する理論です。

意識の量を情報の統合度(φ値)で測定します。

【共通点】

クオリアと情報の等価性を提案し、意識を情報として捉える点。

【違い】

IITは主に意識の量を測定するためのフレームワークであり、宇宙全体の情報構造や無秩序からの生成については扱わない。

情報二重相理論

提唱者:デイヴィッド・チャーマーズ

情報二重相理論は、情報には二つの側面があると主張します。

物理的側面: 情報は物理的状態として存在し、物理的プロセスによって伝達される。

経験的側面: 同じ情報は主観的な経験、すなわちクオリアとして現れる。

【共通点】

情報には物理的側面と経験的側面があり、クオリアは情報の一形態と見なされる。

主観的経験(クオリア)は情報の観測や処理の結果として現れる。

【違い】

この理論では、宇宙の起源や無秩序から秩序の生成に関して特定の説明は提供していない。

情報の二重側面を強調する一方で、存在をミクロからマクロへの写像として特に説明していない。

ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー

私たちは、人がそれぞれ持つ自由意志のもと、行動や選択を行うと考えています。つまり、自発的な行為とは、意識的な心が起動して、そうするよう指示している、という考え方です。

ところが、アメリカの生理学・神経科学者ベンジャミン・リベット(1916年~2007年)は、奇妙な実験を通じて、私たちの常識を覆します。

それは、私たちが意識する500ミリ秒(0.5秒)前に、自発的活動に結び付く脳の活動がすでに始まっているというものです。そのあとで、活動しようという意識が生み出されるというのです。

このリベットが実験から得た結果は、「リベットの遅延」や「2分の1秒の遅延」と呼ばれています。

今回このリベットの実験を紹介するとともに、この実験が私たちの自由意志と密接に結び付く点について、テツガクってみたいとおもいます。

人は0.5秒前の世界を経験する

ベンジャミン・リベットは、カリフォルニア大学サンフランシスコ校を拠点に活躍した生理学・神経科学者です。

リベットは、感覚刺激は我々がそれを感じる約0.5秒前にすでに起こっていることを実験で明らかにしたことで著名です。これを「タイム-オン(持続時間)理論」とリベットは呼びました。

リベットが行った実験とは、皮膚からの刺激を感じる脳部位に電極を取り付けた患者に、電気パルスによる刺激を皮膚に与えるというものでした。この実験から次のことがわかりました。

それは、「0.1秒のような短い刺激では、被験者の意識にその感覚がのぼらない」ということです。被験者が刺激を意識するには、最低でも0.5秒間の継続した刺激が必要でした。

これに対して大脳皮質の電気反応は、電気パルスの刺激から、わずか数十ミリ秒あとに始まっていました。これは0.5秒に満たない電気パルスでも同様でした。しかし、0.5秒に達しないため、私たちはその刺激を意識できません。

このようにリベットの実験は、刺激が0.5秒間継続して、ようやく私たちの意識経験が生じることを示しています。これは言い換えると、私たちの意識は現実世界の出来事に立ち後れて発生することを意味しています。私たちが感じたことは、0.5秒前にすでに起こっていることになります。

私たちはなぜこの遅れに気がつかないのでしょうか。リベットによると「感覚経験の主観的な時間遡及」がその理由だといいます。

電気パルスの刺激が生じ、これが0.5秒続くと、刺激に対する意識が生じると同時に、その刺激は大脳皮質に電気反応のあった時点(電気パルスの刺激から数十ミリ秒後)にまで、「主観的に前戻し(時間的に逆行して遡及)」されるというのです。

とはいえ、現実には0.5秒の遅れが発生しているのであって、これは場合によって非常に長い時間になります。例えば、自動車を運転していて急に子供が飛び出したとします。このようなケースでは0.5秒の遅れは致命傷になるでしょう。

ところがここで登場するのが無意識です。飛び出してきた子供に気づくのは、目撃してから確かに500ミリ秒後です。しかしブレーキは150ミリ秒後に踏み込まれます。この行為は意識なし、つまり無意識のうちに行われ、しかも子供に気づいた時間は、主観的に前戻しされます。

リベットはこの無意識に関しても面白い実験をしています。

それはゼロから750ミリ秒の間の電気パルスをランダムに発生し、被験者は「刺激が感じられた」「不確か」「何も感じていない」のいずれかを答えます。

この結果、被験者には刺激があったと感じられない14~150ミリ秒の刺激で、正答率が50%を超えました。これが、やはり被験者には刺激が感じられない150~260ミリ秒の刺激になると、正答率は75%に上昇したといいます。

つまり被験者は刺激を意識なしで検出しているわけです。私たちは意識的な認知機能とは別に、物事を無意識的に検出し認識する機能も備えているようです。これは人のサブリミナルに影響を及ぼせる証拠になるでしょう。

人に自由意志はあるのか

最後に、今回の表題にもした自由意志に関するリベットの実験を紹介しておきましょう。

リベットは被験者に対して自分がやりたいと思ったときに急激な手首の屈曲運動を行うよう指示しました。この時の脳の活動と手首の運動、さらに被験者が手を曲げようと思った瞬間、それぞれを記録しました。

すると驚いたことに、被験者が手首を曲げようと意識した約350~400ミリ秒前に、脳が活動を始めていたことがわかったのです。

具体的には、被験者が手首を曲げる約150~200ミリ秒前に、曲げようとする意識が生じ、さらにそれよりも約350~400ミリ秒前、要するに手首の屈曲運動から約550ミリ秒前に、いま動こうという活動が脳内に生じていました。

となると、「いま動こう」という意思は無意識に根ざして始動したものであって、意識あるいは自己が調整管理したものではない、という驚くべき結論に至ります。つまりいまの動きは、決して自由意志で動いたのではないのだ、と。

ただしリベットは、自由意志は意志プロセスを起動しないものの、その行為を直前で中止することはできるとして、自由意志の存在を擁護しています。

このようにリベットの実験は、私たちは「いまを生きている」という信念を揺るがせます。

私たちが持っていると信じている自由意志に対して疑問を投げかけます。これらが単なる思惟だけでなく、実験から導き出されたところに、大きな意義があるのだと思います。

ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー

ベンジャミン・リベット (著),下條信輔(訳)「マインド・タイム 脳と意識の時間」岩波書店 (2005/7/28)を読んだ。

<内容(「MARC」データベースより)>

脳だけが知る真実! ヒトは実は「遅れて」生きている!

自由意志、心脳問題、無意識と意識など人間をめぐる究極の謎が明かされる。

40年に及ぶ研究による驚くべき発見の経緯と脳や意識をめぐるあらゆる仮説への明解な論評。

この本には色々示唆的なことが多かった。

いちばん面白いと思ったのは、

0.55秒遅れでしか「現在」を認識できない、ということ。

何かを「意識」したとき、実はその0.55秒前にすでに「無意識」は感知し判断しているらしい。

からだ(無意識)で感じて、0.55秒遅れた後にあたま(意識)で感じる。

無意識的な自分(self=自己)の判断から、意識的な自分(ego=自我)の判断まで、0.55秒の遅れがある。

情報量にも大きい違いがあるらしい。

無意識的(self=自己)の判断には10の7乗(1000万)レベルのbit数で情報処理している。

対して、意識的(ego=自我)の判断は、せいぜい20bitくらいの情報処理能力で「意識化」している。

このことは、精神科医中井久夫先生の「こんなとき私はどうしてきたか (シリーズ ケアをひらく) 」医学書院 (2007/5/1)にも引用されていた記憶がある。

無意識的(self=自己)と意識(ego=自我)にはそれだけ圧倒的な能力の違いがあるにも関わらず、僕らはあたまや理性で「意識化」できたことだけが「現実」だと勘違いしやすい。

「意識化」できたことと「現実」(無意識は膨大なデータを感知している)とはまったく別物なのだ。

■

だからこそ、仏教やインド哲学では、この世は「幻(幻想、マーヤ、イリュージョン)」だと主張するのだろう。

無意識で感知した100万分の1程度しか、僕らは頭の中に「意識化」できない。

逆に言えば、僕らのあたまで「意識」した100万倍程度の叡智を、無意識やからだは知っている、ということにもなる。

実は、僕らは多くのことを知っている。単に「意識」で感知できていないだけ。

「意識」と「無意識」の橋渡しこそ、重要なキーになるのではないかと思う。それこそが、本当の知性につながるのだろう。

「意識化」への橋渡しに偏りが大きいと、知識は多いけれど偏見の強い人になる。

「意識化」への橋渡しがうまくいかないと、無意識に膨大な知性が内蔵されているのに、自分は頭が悪いと卑下することになる。

無意識への感受性の違いが、意識がどのように世界を作り上げるかの違いになる。

■

自分の頭の中に悪意や敵意や恐れや攻撃性を持つとき、それを意識せずともしないとも、膨大な負の情報量があたまに満ちているのだろう。

そのマイナスの情報を外に表現する時、プラスにねじって出すようになると(作り笑い、建前、嘘、虚栄心・・・)、その人は文字通り歪んでいく。

思い、想念、祈り、には力がある。それ自体にエネルギーがある。

スウェーデンボルグを含めた死後世界を実況中継した先人たちによると、死後(あの世)の世界では「思ったことがそのまま現実化(物質化)する」らしい。

これは、嘘をつけないということでもある。

本来、人間は嘘をついてはいけないのだと思う。

無意識(=思い)は、そのまま意識(=現実)になる。

この世では、無意識と意識が直結していないからこそ、いい面も悪い面もある。

「あの世」でも「この世」でも嘘をつかず生きていくために、「この世」という宇宙のミニチュア版の世界で練習をしているのかもしれない。

■bit

無意識(self=自己)は1000万bit、意識(ego=自我)は20bitの情報処理能力と書いた。

ビット (bit, b) は、コンピュータで使われる情報処理の尺度で、データの最小単位でもある。

英語の binary digit (2進数字)の略。

2進数の1けたのこと。”0″か”1″かで情報をやり取りする時の尺度。

以前書いたことをついでに再掲。

『bitと乱雑さ、生命と知ること』(2011-12-25)

■マクスウェルの悪魔

「熱力学第二法則」によると、この世界では基本的にエントロピーは増大する方向に動く。

エントロピーとは乱雑さ、のこと。

ほおっておくと、部屋はちらかる。

乱雑さや混沌さが拡大していく方向に流れていく。

掃除機で見た目では部屋がキレイになったように見えても、それは掃除機の中に「エントロピー(乱雑さ)」を凝縮させたことでもある。

物理学の思考実験に、「マクスウェルの悪魔」という話がある。

同じ温度の二つの箱。

温度は分子の乱雑さのこと。エントロピーが同じという事。

その仕切りに「マクスウェルの悪魔」という存在を想定する。

その悪魔は箱の中を動く早い分子を認識して、その早い分子だけを穴を開け閉めして隣の箱に移動する。

分子には直接手を触れず、平衡状態を変化させると、隣り合う二つの箱は温度が変わる。

二つの箱で温度が変わるとすれば、熱力学第二法則と矛盾する。

では、このマクスウェルの悪魔の振る舞いは、物理的にどういうものか。という疑問が生まれた。

その解答として、

物理学者のレオ・シラードは、

【分子の位置の情報を得る事が熱力学的エントロピーの減少を起こす】と言い、

IBMのランダウアーは

【分子の位置を忘れる事が熱力学的エントロピーの上昇を起こす】と言った。

*<ランダウアーの原理(Landauer’s Principle)

・「情報を消去する」という非可逆な計算は熱力学的にも非可逆であり「熱力学的エントロピーの上昇(乱雑さが上昇する)を必要とする」ことを主張した原理(1961年)。

・1ビット(=1シャノン)の情報を失うと、環境での熱力学的エントロピーの上昇も最低でも1ビットとなる。

■「知る」行為

言い換えれば、何かを知る(「知識」や「概念」と創造する)ことは世界のエントロピーを減らしている(乱雑さを増やすのではなく、秩序をつくる)。

僕らが何かを忘れることは世界のエントロピーを増やしている(乱雑さを増やす)。

人間が脳内作業として行っている何気ない「知る」「忘れる」という行為は、エントロピーを介してこの宇宙の秩序へ影響を与えている。

■

意識(ego=自我)は、0.55秒以上持続しない刺激は知覚できない。

ただ、無意識(self=自己)はちゃんと知っている。

意識(ego=自我)は、0.55秒以上持続しない刺激は知覚できない。

でも、反応はできる。

この辺りが危機的状況の人間の行動や、一流スポーツ選手や武術のの行動を説明するのだと思う。

このことは、人間の理性や「超常現象」を考えるうえで非常に重要なポイントかもしれない。

人間能能力には足が速い人がいれば足が遅い人もいる。

同じように、意識と無意識のずれが0.55秒以内でも感知できる人もいるだろう。

他の人には意識できないものを「意識化」できる人もいる。それは、意識と無意識のアクセスがいいだけで、それほど驚くことでもない。

人間に「意識の転換」が起きるとき、それを「気づき」という。

awakening。覚醒。目覚め。

ブッダも「目覚めた人」という意味だった。

当時のインドにはシッダールタだけではなく、多くの「目覚めた人(ブッダ)」がいたらしい。

無意識(self=自己)がちゃんと知っていることを、意識化することを「気づき」とするならば、その道は灯台下暗しのようなもの。

誰にでも用意された道なのだと思う。

「無意識」はゴミ箱でもあり宝箱でもある。要は情報が詰まった「箱」。ゴミにするか宝にするかは扱い方次第だろう。

ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー

カリフォルニア大学サンフランシスコ校の生理学者で医師のベンジャミン・リベットは、脳科学の実験を通して、私たち人間の意識、とりわけ自由意志の問題と関わりを持つ、自発的な筋運動の際に観測される準備電位(readiness potential)についての研究の先駆者として知られています。

ベンジャミン・リベットが1980年に行った実験は次のようなものです。

被験者は、背もたれの付いた一人掛けの椅子にリラックスした状態で座り、脳の電気信号を測定する装置を頭に取り付けます。被験者の目の前には時計の文字盤のような形をしたタイマーが設置されます。

被験者は合図とともに、タイマーの中央に目を向け、点が文字盤をグルグル回転するのを見ながら、自分の好きなタイミングで指を曲げるように指示されます。

「動かしたいときに指を動かして下さい。その時のタイマーのメモリを報告して下さい」

この時、被験者には、自分自身が実際に『指を曲げたくなる』まで、つまり衝動、決意、意図といったものを感じるまで、指を曲げずに待つということを強調しておきます。被験者はそうした衝動を感じるまで待ち、指を動かそうという衝動を感じた瞬間の、タイマー上のメモリの位置を記憶します。それと同時に、実験者はその際に出る脳の電気信号を測定します。

当時、私たちが自分の身体を動かすときは、実際に動き出す少し前に筋肉を動かす指令としての電気信号が脳から出ることが知られていました。そのため、一連の現象は次のような順序で起こると予想されていました。

〈実験の予想〉

1.自分が『指を曲げよう』と意識する

2.脳が指を曲げるための電気信号を出す

3.指が動く

この実験で、リベットは、三種類のデータを手に入れました。それは、(1)被験者が行為を行う(指を曲げる)決意を意識的に下した時点と、(2)実際に実行した時点、そして、(3)準備電位が現れた時点です。

実験の結果は、準備電位が動作の0.55秒前に現れ始めたのに対し、意識が始動したのは行為の0.20秒前でした。従って、決意の意識は、準備電位の発生から0.35秒遅れて生じることになります。言い換えると、脳の起動後0.35秒が経過してから、決意をする意識的経験が起きたということです。

〈実験の結果〉

1.脳が指を曲げるための電気信号を出す

2.自分が『指を曲げよう』と意識する

3.指が動く

驚くことに、自分が『指を動かそう』と意識する前に、脳が指を動かすための電気信号を出していたのです。つまり、まず最初に脳内で指を動かすための準備電位が発生し、その後に『指を動かす』という決意が生じ、最後に行為が実行されるという流れが起きていたということになります。

私たちの行動は無意識のうちに始まっています。自分の意志で行動を決意したつもりでも、実際はその0.5秒前から脳は動きだしています。自分の意識が自分の行動を始めているのではなく、無意識のプロセスが始めているのです。

それでは、私たちにとって「自由意志」とは何なのでしょうか? 私たちは、自分で行動を選択したり、決めたりすることはできないのでしょうか?

この実験結果を出したベンジャミン・リベットは、「人間に自由意志はある」と述べ、次のように説明しています。

1.脳が指を曲げるための電気信号を出す

2.自分が『指を曲げよう』と意識する

3.指が動く

この2と3の間に、指を動かすことを『しない』と選択するための僅かな瞬間があり、その僅かな瞬間で、私たちは自らの意思で行動を止めることができるということです。

〈参考文献〉

ユーザーイリュージョン―意識という幻想

トール・ノーレットランダーシュ著

柴田裕之訳

紀伊國屋書店

2002-09-01

ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー

ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー

ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー

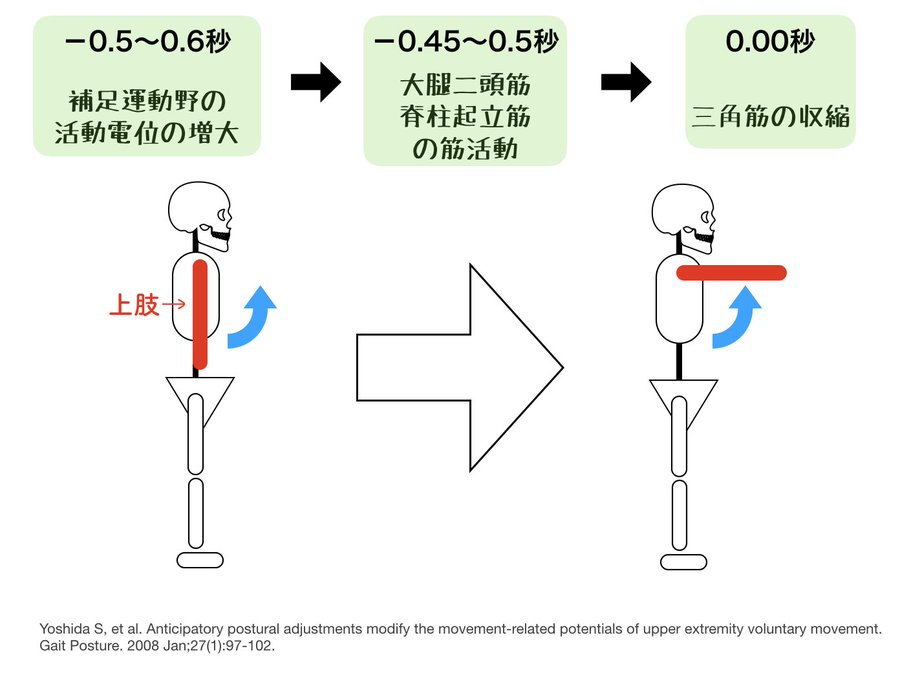

「手をあげる」という動作の0.45〜0.5秒前に大腿二頭筋や脊柱起立筋の収縮が得られ、0.5〜0.6秒前に脳が活動しているという報告もあります。

ベンジャミン・リベットは意識的な決断の0.2秒後に行動が開始され、意識的決断の0.35秒前に脳の活動が開始していることを発表しました。 私たちは意識的な決断の前に、脳が無意識的に働き始めているわけです。 そう考えると私たちの自由意志は何なのか?

ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー

なぜ「自由意志など存在しない」と科学者は主張するのか?

人間が自分は判断をコントロールできるという「自由意志」の存在は、科学的にまだ証明ができておらず、いまだ議論がある分野です。人は生きていく上で決断を行い続けているはずですが、なぜ「自由意志は存在しない」という主張があるのか、メルボルン大学の意志決定神経科学研究所の代表であるステファン・ボーディ准教授が解説しています。

1983年、アメリカの心理学者であるベンジャミン・リベット氏は人間の「自由意志」の存在について実験を行いました。この実験は、被験者を筋肉と脳の活動を測定する機械に接続し、「手首を曲げる必要がある」と感じた時にその通り行動してもらうというものでした。このとき、被験者が「手首を曲げる必要がある」と感じた瞬間も記録されました。

リベットが「筋肉の運動」「脳の活動」「被験者の記録時間」を比較したところ、まず、「脳の活動」「被験者の記録時間」の2つは「筋肉の運動」より前に発生していることがわかりました。これ自体に驚きはありませんが、この研究結果で重視されたのは、「被験者の記録時間」よりも「脳の活動」の方が0.5秒ほど速いということでした。これは、「人が『この瞬間に決めた』と認識する前にすでに脳は行動を決めているのだ」と解釈され、人間に自由意志は存在しないのだという主張につながりました。

現代の科学者の中には、脳とは別に「意識」あるいは「自己」が存在するという考えを否定する人が存在します。しかし、脳が体に対して行動の指示を行っていることを考えると、人の「意図」や「認識」が脳の判断の結果として生じるものであると考えることは、決して不自然ではないとボーディ氏は指摘しています。このほか、「手首を曲げる」ことが本当に決定と呼べるのかやどうかや、意志決定した瞬間として記録された時間の正確性について疑問を投げかける研究者もいます。

一方で、リベットの研究を支持する研究結果も、その後続々と発表されています。当時はなかったfMRIを使った研究では、2つの選択肢から1つを選ぶという意志決定も、本人が認識するより前に脳スキャンによって読み取ることができると判明しています。

この問題はそもそも「自由意志とは何か?」という議論を含んでいます。理論的には自由意志が存在する場合、決定の瞬間まで時間が巻き戻った時に、人は同じ決断を行うことになります。人が行う決定はランダムではなく、外的要因に左右されず、「本人の意思」が行うためです。しかし、人は外的要因に左右されなくとも、記憶や欲望、願い、欲望といった「内的要因」に左右されます。意志決定時にアクティブになっているニューロンのランダムな活動が原因で人の決定が左右される場合、人の「決定」は確かに自由ではなく、脳活動の結果となります。

一方で、「決定」と呼ばれるものが結果に到達した瞬間なのか、それとも達成するまでのプロセス全体であるのかも重要です。結論に達した瞬間だけでなくプロセス自体を「決定」に含める場合は、リベットが示した研究結果も当然だと解釈されます。

リベットの研究結果は自由意志の問題を解決するものではありませんでしたが、この研究結果を受けて多くの人が「自由意志とは何か」について考えるようになりました。まだ結論は出ていないものの、リベットがこの研究結果を発表したからこそ、認知神経科学と自発的決定の分野が大きく発展したとボーティ氏は述べました。

ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー

神経細胞から意識の生じるプロセス

要旨:

ヒトの意識が脳内でどのように生み出されているのか。ベンジャミン・リベットの著した「マインド・タイム」はヒトの内観的意識を脳神経細胞と結びつける有力な手がかりを提示している。今回では、筆者がこの書籍を参考に、ヒトの意識を解明する大胆で冒険的な神経モデルを提出した。つまり、意識は記憶と密接に関連した回路内を、抑制フィードバックから逃れた情報を表象するニューロン活動のパターンが0.5秒以上連続発火することで「精神的な体験」として前頭葉でモニターされている。このモデルは、どのようにして神経細胞から意識が生じるのか、また、心を持たない神経細胞からどのようにして心が生じるかという2つの疑問に対する筆者の見解も示されている。

ヒトの意識について脳神経生理学的に解明しようという発想は科学者たちからは「時期尚早な試みだ」と批判されることは避けられません。私たちはヒトの意識が脳内でどのように描き出されているのかを知るために十分なデータを持ち合わせていないからです。そのなかでベンジャミン・リベットの著した「マインド・タイム」(下條信輔訳 岩波書店刊 2005年)はヒトの内観的意識を脳神経細胞と結びつける有力な手がかりを我々に提示しているように思います。今回はこの書籍を参考に私が描いた、ヒトの意識を解明する大胆で冒険的な神経モデルを提出してみようと思います。

上記の書籍で述べられている、ベンジャミン・リベットが1958年から1978年までの期間、脳神経外科医のバート・フェインスタインの協力を得て行った、ヒトの脳外科手術中に、皮膚知覚の上行路である内側毛帯を延髄・中脳レベルで電気刺激して被検者に内観的な意識感覚が生じるまでの時間を計測する実験は、我々に大変貴重なデータを残してくれています。この実験で明らかになった重要なポイントは(1)ヒトが皮膚知覚を意識上に感じる、つまり皮膚を刺激されたと自覚するには、0.5秒間以上の連続した電気刺激が必要であること、0.5秒間に満たない電気刺激では何も感じない、つまり意識上には皮膚知覚が全く現れないこと。(2)そしてさらに興味深いのは、0.5秒間の刺激の後にヒトに内観的な意識感覚が生じた場合では、被検者はその刺激の開始時刻を正確に0.5秒間さかのぼって報告している点です。0.3秒間の電気刺激では何も感じない被検者が、0.5秒間の電気刺激では皮膚知覚を意識して、しかもその場合にはちゃんと0.5秒間さかのぼって刺激開始時刻を特定しているというのです。リベットの言葉を借りるなら、ある感覚事象について私たちの意識を伴う経験は、その事象を私たちが事実上自覚する0.5秒後に感じられるのではなく、その事象が実際発生したときに起こっているように感じられるのです。

この現象を理解する鍵は、私たちの感覚が意識的なものばかりでないことを認めることです。意識感覚が生じるまでの0.5秒間は空白の時間ではなく、脳神経細胞は発火を繰り返しながら私たちの意識の水面下で既に活動を始めているのです。そして発火の連続時間が0.5秒を超えた刺激は情報として意識体験され、0.5秒に満たない場合は意識の神経回路からは無視されるのだと考えなければ、この0.5秒の時間の逆行現象を説明することは出来ません。リベットはこの現象を無意識の脳の活動から意識的な精神機能が生み出されるために必要な脳の活動への移行を説明するタイム-オン理論と名付けて提唱しています。

このタイム-オン理論の優れている点は、ヒトの脳が意識のフィルター機能を持つことを上手に説明している点にあると思います。目を覚ましていれば1秒間に何千回も脳に到達するという感覚入力の全てが意識されていたら、私たちは感覚情報の洪水の中で身動き一つ取れなくなってしまうことでしょう。膨大な情報の中から、ニューロンが0.5秒間以上の連続発火を行えた刺激のみを選び出して、それを有用な情報として意識上に姿を現させる意識のフィルター機能のおかげで、私たちの脳は破綻することもなく日常生活を普通に送ることが出来るのです。つまり、意識とは無意識の精神活動の中で有用で必要な情報だけに与えられる0.5秒間の連続した神経細胞活動の結果、意識モニター領域で観察される脳内現象であると規定できると思われます。

ここで、意識のフィルター機能について理解を深めるために第34回「脳細胞の基本的な仕組み」で提示したニューロン(神経細胞)についてもう一度復習しておきましょう。

report_04_58_1.jpg第34回で解説したとおり、神経細胞に起こるプラス方向への一過性の電位変化は約1ms(千分の一秒)の時間経過と約100mVの振幅を持った電位変化として観察され、神経細胞の脱分極あるいは興奮・発火等の名称で表現されています。ニューロンの多くは直接的あるいは間接的にオートレセプターと呼ばれる興奮・発火をコントロールする反回路を備えています。0.5秒という時間は1個のニューロンの脱分極が500回も続いて起こる時間の長さを意味しますので、この長い時間の間に脳内では意識するべき情報と、無意識に自動処理する情報と、抑制して意識化させない情報とを反回路の抑制で選別しているのだと考えられます。つまり、意識は脳内の純粋な電気的な現象に還元できると私は考えているのです。

report_04_58_2.jpgさて、そうすると今度は意識モニターが脳内のどこにあってどのように自分自身の状況を映し出しているのかに興味が湧いてきます。このことに関連して前頭葉のワーキングメモリ回路が自己モニター機能を分担しているという説が有力だと思われます。私が考える意識のメカニズムは、(1)1秒間に数千回も脳に向かって送り込まれてくる刺激情報には、脳からの抑制フィードバックが働いているので、そのほとんどは0.5秒以内に自動処理されるか抑制されて意識上に姿を現す事はない、つまり意識のフィルター機能で選別される。(2)ワーキングメモリの回路上で0.5秒以上連続発火を行った情報だけが、その情報の開始時点から意識されていたと内観的に認識・自覚される。(3)ワーキングメモリ上での連続発火はその反響・ループ回路で情報を保持しながら、やはりここでも不要な情報は抑制フィードバックにより0.5秒以内に消滅させられて意識上には姿を現さない。(4)このような神経細胞の連続発火の結果がヒトに内観的な意識を生み出すメカニズムであろうと現時点では暫定的に考えるのが妥当である。というものであります。

では、意識は何のために存在するのでしょうか?このことの答えは、(1)意識した事象はほとんど自動的に短期記憶に貯蔵される。(2)意識した事象の多くは自動的な応答行動ではなく高等な判断を必要とする場合である。との2点から考えて、意識の回路は重要な現象を記憶にとどめる事と、高等な判断が必要な場合に、過去の記憶や知識と照合して行動を選択する事が、生存にとってより有利であったために、私たちの脳神経が進化の過程で獲得してきた機能なのだと思われます。そして意識体験が視覚・聴覚・嗅覚・味覚・皮膚感覚・体性感覚の全ての情報を統合した精神体験として私たちの意識モニター上に姿を現すことを考えると、これらを効率よく統合する場所がどこかに有るはずだと想定できます。私はこのような広範囲の統合は脳全体の機能に依存するもので特定の脳部位が意識発生に必要かつ十分で有るとは言い難いと考えています。脳機能の個々の計算処理は脳の各部分で行われているとしても、意識という精神現象は特定部位ではなく、前頭葉・頭頂葉・側頭葉の脳のほぼ全域を使って生み出されるのだと考えています。そのなかでも特に海馬の働きは個々の現象を統合して時系列で表現する上で、また意識内容が自動的に記憶されるメカニズムを説明する上で内観的な意識において重要な働きを担っているのではないかと思われます。その一方で両側の海馬に障害が起こっても意識現象自体は失われず、エピソード記憶を作成して記録することが出来なくなることと、認知症が高度に進行した患者さんでは内観的意識も虚ろになる現象から、前頭葉が意識にとってかなり重要であるとともに、海馬を通らない意識回路も存在すると考えなければなりません。以上をまとめて暫定的ですが、私の考えている意識と記憶の脳神経回路(案)を図に示します。

report_04_58_3.jpg意識は図のように記憶と密接に関連した回路内を、抑制フィードバックから逃れた情報を表象するニューロン活動のパターンが0.5秒以上連続発火することで「精神的な体験」として前頭葉でモニターされているのではないか。このモデルが、どのようにして神経細胞から意識が生じるのか、また、心を持たない神経細胞からどのようにして心が生じるかという2つの疑問に対する現在の私の見解になります。私たちの意識や心の仕組みと、神経細胞の働きの関係が少しずつ見えてきているように私には感じられるのです。

今回は意識の存在する本質的な意義の一つとも言えるメタ意識について考える。メタ意識というのは「意識に対する意識」つまり自分は今こういう事を意識しているぞという意識のことである。筆者はヒトのメタ意識の役割と機能について例を挙げながらわかりやすく説明した。また、乳幼児の脳で意識の働きとメタ意識の働きはまだ十分に機能していないので、子どもたちがメタ意識を働かせて「何に注意を払うべきで、何を意識上で操作すべきで、どこでメタ意識による判断を行うべきか」を上手にコントロールできるようになるように学習環境を整えてあげることが重要であると述べている。

前回は意識が脳内でどのように生み出されているのかについて大胆で冒険的なモデルを提唱しました。今回はさらに意識の存在する本質的な意義の一つとも言えるメタ意識、つまり意識についてその内容を意識して理解・判断する脳の高次機能について話を進めたいと思います。

脳神経の高次機能を解明する実験に動物の学習を研究する方法があります。学習という事は、刺激を受けた脳神経回路がその刺激を有利か不利か判断して、以後の行動の参照基準として行動に影響を与えるものですが、反射的で自動的なものであれば生得的に規定された良い悪いの基準に照合して行動すればいいだけなので、学習は瞬時にあるいは数回の刺激で完了するはずです。恐怖の条件付けや摂食行動に関する学習ではこのような短時間の学習が成立しています。ではなぜ0.5秒、ニューロン発火に換算すれば500回分に相当する長い時間を費やしてまで意識という反射以外のシステムを作る必要があったのでしょうか?そもそも我々が意識を持つようになったのは、反射的・自動的に記憶したり、自動的に記憶から検索された情報で判断して瞬時に行動するよりも、多少時間がかかっても、有用な情報と有用でない情報を選別して記憶したり行動の指標にする方が生存にとって有利であったからだと推測されます。したがってこのようなレベルでの意識の機能は実際に多くの動物種で獲得・活用されているのだと推測されます。大胆な発言ですが、私は人類以外の多くの動物種が意識を使用していると考えているのです。もしそうでなければ時間をかけて行われる学習という現象がなぜヒト以外の動物でも起きるのかを説明する事ができません。そしてこれから述べるメタ意識についても、高等な知的回路を持つ動物の脳内では実際に機能している可能性が高い現象だと思われます。

メタ意識というのは「意識に対する意識」つまり自分は今こういう事を意識しているぞという意識のことです。もう少しわかりやすく例を挙げて説明すると、自分がいま感じている、あるいは考えている意識内容に対して、それが良いとか悪いとかを意識するような機能のことです。考えてみれば、私たち人類は目が覚めている間は四六時中このメタ意識を働かせて生活していることがわかると思います。私たちは目覚めて行動しているときには周囲の人や出来事に常に注意を払い、これは良いとか悪いとか、好きとか嫌いとか、脳内で予測した結果を吟味しながら生活しています。さらに本能的な範疇に入る行動、たとえば食事をするときにも生殖行為の相手を選ぶときにも、これが好きだとか嫌いだとかを反射的で自動的な遺伝子の決めた選択ではなく、意識的な判断や好き嫌いや周囲の社会的状況に適合するかどうかの照合を含めて選択して行動を決定しています。近年「自由意思の否定」が哲学者を称する脳科学者の間で流行しており、人の行動は全てあらかじめ決められた神経回路の計算結果として出現するだけで、人には自分の行動を決定する自由意思さえ存在しないのだとの決定論が叫ばれていますが、私はそうは思いません。ヒトと高等な知能を有するヒト以外の動物種にさえも、メタ意識という反射的行動や自動的選択を上位からコントロールする神経回路と機能的システムが稼働していることは過去の動物観察と実験から明白な事実だと思われます。ヒト以外の動物のメタ意識については本稿の主旨ではないのでこれ以上の論議は控えることにして、ヒトのメタ意識の役割と機能についてもう少しわかりやすい説明を加えようと思います。

前回からの続きになりますが、なぜ人類は意識を持つに至ったかという理由は、脳に伝えられる膨大な情報の中からニューロンが抑制的なオートレセプターの反回路によって0.5秒間以上の連続発火を行える刺激のみを選別し、それを有用な情報として意識上に姿を現させることで「考えた行動」をとることが可能になり、それが人類にとって生存に有利であり、またそのような社会を作って生活することで他の動物種より有利な繁殖環境を獲得・維持してきたからだと思われます。ただし進化の過程は必要なものは意識させますが、必要でないものは意識させないで自動的に処理する仕組みをきっちりと作り上げて来ました。その一例として視覚には事象の形状や色彩を認識する「意識できる」視覚以外に、運動をコントロールする「意識できない」視覚経路があることを第37回と第40回に解説しました。ヒトが物をつかんだり動かしたりするときに働くこの「意識できない」背側経路は非意識的に作動しており、どんなに注意してもその働きを本人は意識することは出来ません。これはおそらく0.5秒の時間と判断を行う余裕のない緊急時に対応するために敢えて意識を発生させない仕組みになっているのだと思われます。その顕著な例としては後頭葉下部の障害で視覚能力を失った症例で自分に向かって飛んでくるボールを「何も見えなかった」と本人が主張する間に、無意識かつ自動的に身体が動いて避けることができる事実を「盲視現象」として解説した通りです。このように意識のシステムが何を意識して、何を意識しないで処理するかは長い動物進化の結果として現在に至っているのだと私には思われます。

この意識のシステムをもう少し詳しく推察する資料は、脳梁を手術で切断された「分離脳」の患者での実験から得られています。大脳半球の左右の機能分担については、基本的には上図のように身体の右側の情報は左脳で処理されて、身体の左側の情報は右脳で処理されています。脳梁離断手術等の結果、左右の大脳半球を完全に離断された患者では、視野の左半分、上図の左側に描かれたバナナの絵のように右脳にだけ入力するようにして写真や絵画を見せても、それが何であるか(バナナ)を意識することは出来ません。しかし描かれた事物が好きであるか嫌いであるかの判断は正確に出来るのです。逆に視野の右側、すなわち上図のリンゴのように左脳だけに入力するようにして写真や絵画を見せられた場合ではそれが何か(リンゴ)を意識して、かつ好き嫌いの判断も出来ます。このことはヒトの脳では内観的な意識はどうも大脳皮質の左半球にありそうだと強く示唆しています。

また分離脳の患者でしばしば出現する「エイリアンハンド」(正確には拮抗失行)の現象も意識と無意識の違いを鮮明に表してくれます。エイリアンハンド現象の出現する患者さんでは、右手で意識的に行った行動に対して左手が無意識的に逆の行動をとるという症状が出現します。たとえば右手で洋服のボタンをはめると、左手が無意識かつ自動的にそのボタンをはずしてしまうのです。この現象は私たちの全ての運動が大脳の運動中枢からの運動指令とその抑制指令の絶妙なバランスに支えられて成り立っており、左大脳皮質からの意識的な指令が脳梁を通って右大脳皮質に届かないと、抑制指令の方が強くなって反対の運動が出現するのだと推測できます。

私たちの脳の働きを良く理解するためには、脳内の多くの処理は無意識的に実行されていて、意識することが重要な意味を持つ事象だけが0.5秒以上の連続した脱分極の結果として、左の大脳半球にある意識の領域で自覚されるのだと考えることと、神経細胞の興奮は常に上位中枢からの抑制的なフィードバックによってコントロールされていて、いかなる刺激もこのフィードバックの許可を得なければ意識上に姿を現すことは出来ない「意識のフィルター」が存在することを念頭に置いて脳神経の作用機序を考えることが大切だと思われます。自閉症の患者さんでは意識のフィルター機能が弱く、不必要な感覚刺激が大量に意識上に流れ込むために脳の機能が混乱を来しているとの考え方もあります。乳幼児の脳でも意識の働きとメタ意識の働きはまだ十分に機能していないと私は考えていますので、子どもたちが意識の働きを十分に使いこなせるようになるまでの期間は、周囲の大人たちは細心の注意を払って子どもたちの健やかな成長を見守らなければならないと思います。つまり、子どもたちがメタ意識を働かせて「何に注意を払うべきで、何を意識上で操作すべきで、どこでメタ意識による判断を行うべきか」を上手にコントロールできるようになるように学習環境を整えてあげることが重要です。その点で昨今の「早期教育」の在り方には脳神経の発育を無視した強引な大人の押しつけ教育が混入している場合も少なくないようで、子どもの脳を逆に痛めてしまうのではないかと心配なケースも少なくありません。「メタ意識を鍛える」人格重視の幼児教育の重要性に親たちはもっと真剣に目を向けなければ心の発育が脆弱で危険な子どもたちが増加するばかりだと私個人は危惧が絶えません。

ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー

神経生理学者ベンジャミン・リベット(1916-2007)たちは、手首を曲げるなどの随意運動における「自由意志」は脳内に準備電位が蓄積されてから約五五〇ミリ秒後で発現する、という一連の実験結果を発表した。この「自由意志は無意識的な脳活動の後から生じる」という衝撃的な実験結果は、多くの分野の研究者の耳目を集め、従来の決定論や自由意志論の解釈に大きな波紋を投げかけた。自然主義的傾向が強い研究者たちは、これを「自由意志の否定」と結びつけた。しかし、リベット自身は自由意志の存在を否定するのではなく、行為を「拒否/中断する」という特殊な形態においてではあるが、自由意志の存在を一貫して肯定した。その裏には、ユダヤ教信者としての彼の「自由意志を死守するという信念」が存在していた。さらに、彼は自らの実験結果と結びつけて「倫理体系としてのユダヤ教はキリスト教よりも優れている」とみなした。彼の神経生理学上の実験解釈や思索を決定づけたものは、ユダヤ教であった。

ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー

あなたの脳は、あなたが手を動かそうと思う前から活動していることをご存知でしょうか。米国の科学者ベンジャミン・リベット氏が1980年代に行った実験で、手を動かす意思を自覚するよりも前に、脳の電気的活動(運動準備電位)が生じていることが明らかにされました。この結果は人間には自由意思が存在しない、つまり我々は無意識の脳活動に操作されていることを示しているとされ、当時非常に大きな話題となりました。また、脳の別の電気的活動として、運動開始約2秒前に脳活動が減少する(事象関連脱同期)することも知られています。この事象関連脱同期は近年ブレインマシーンインターフェースにおいて脳から運動意思を読み取ることに利用されています。

しかし、これらの脳信号が運動意思を生じさせているのか、それらの間に因果関係はあるのか、は不明でした。本研究では、運動準備電位と事象関連脱同期を模した電気刺激を頭皮から脳に与え、好きなタイミングで手を動かす行動にどのような影響を及ぼすのかを調べました。その結果、運動準備電位を模した電気刺激が手を動かすタイミングに影響を及ぼしていることが明らかになりました。

ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー